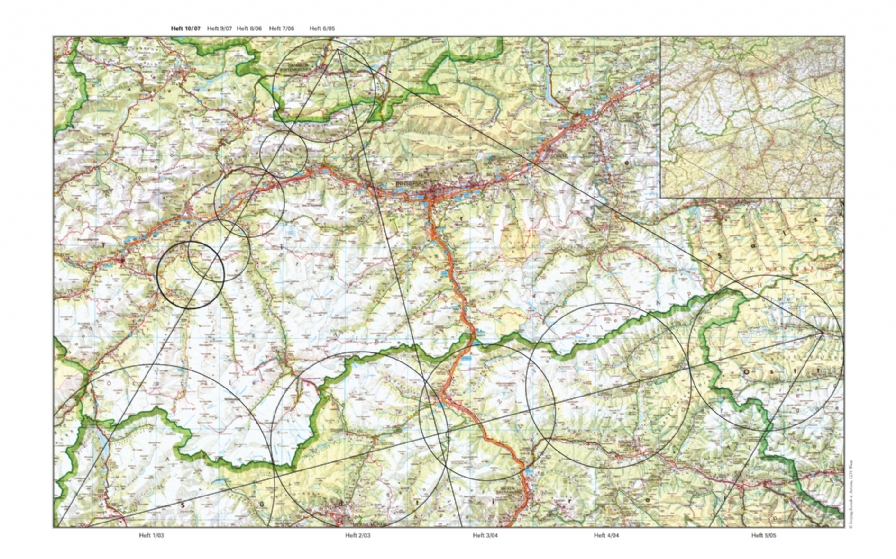

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Derzeit befinden wir uns auf einer Geraden, die von Garmisch-Partenkirchen Richtung Oberes Vinschgau führt. In der aktuellen Folge ist der Schweizer Schriftsteller und Velokurier Urs Mannhart zu Fuß von Wenns im Pitztal nach Nufels im Kaunertal gewandert. Dann ist er wieder nach Bern gefahren – und hat die folgende Erzählung geschrieben:

In einer dürren Hecke hinter dem leeren Parkplatz einer geschlossenen Sportartikelhandlung in Wenns, einem Dorf ohne Eigenschaften in den Ötztaler Alpen, übersetzen ein paar setzkastenähnlich in dieses Zweiggeflecht eingefügte Vogelwesen die Bedeutung der talfüllenden Sonntagsstille in ihre vokalbeherrschte Sprache.

In einer dürren Hecke hinter dem leeren Parkplatz einer geschlossenen Sportartikelhandlung in Wenns, einem Dorf ohne Eigenschaften in den Ötztaler Alpen, übersetzen ein paar setzkastenähnlich in dieses Zweiggeflecht eingefügte Vogelwesen die Bedeutung der talfüllenden Sonntagsstille in ihre vokalbeherrschte Sprache.

M., nahe an der Hecke vor dem Schaufenster am Boden kniend, schickt seinen Blick durchs Glas auf eine im Laden aufgefaltete Wanderkarte. M. trägt einen Rucksack, zu groß für einen Tagesausflug, aber Schuhwerk und Kleidung weisen ihn nicht als Bergsteiger aus, auch erweckt er nicht den Eindruck, einer ehrgeizigen Expedition, etwa einer transtirolischen Fußreise, anzugehören.

Weit über dem Dorfkern, kurz bevor Wenns mit dem Dorfsein aufhört und übergeht in einen dem Wald nahestehenden Feldweg, auf dem zuweilen Ornithologen und andere Naturneurotiker vermutet werden dürfen, bemerkt M. eine am Wegweiserpfosten angebrachte Tüte. Darin verbirgt sich die Kronenzeitung. Derart peripher noch mit den neuesten Nachrichten versorgt zu werden, überrascht M. Danke für ihre Ehrlichkeit, steht auf der Tüte. Ja, ich werde die Zeitung ehrlich lesen, denkt M., und steckt ein Exemplar ein.

Es ist ungebührlich warm für einen Apriltag. M., Wanderungen im Gebirg zwar gewohnt, aber nicht immun gegen die Unbill des Alters, trägt die Wangen rot und die Stirn schweißglänzend. In der Nähe einer Weggabelung zwischen Larchach und Piller verlässt M. den Feldweg und marschiert auf eine Scheune zu, wie sie zahlreich auf den aufgeräumten und wie poliert glänzenden Feldern zu sehen ist. Die meisten dieser Hütten scheinen intakt und genutzt, aber jene, die M. für seine Rast auswählt, besteht aus behelfsmäßig zusammengefügten, vorhandenen und fehlenden Brettern. M. ruht sich aus, isst Brot, Käse, Birnenkompott, greift zur Kronenzeitung. Es ärgert ihn zu sehen, dass schon wieder ein Zitat von Peter Sloterdijk die Titelseite schmückt: Die Welt stirbt in etwas Unbekanntes hinüber, lautet die Schlagzeile, rot auf schwarz in mächtigen Lettern. Die Kronenzeitung druckt schon wieder solch fehlformulierten und scheinbegrifflichen, hinterstichig weltschmerzsüßen Philosophenbrunz, weil sie weiß, dass die Massen scharf sind auf das Hirnschmalz von Provokationstheoretikern dieser Prägung, weil sie weiß, wie hoch sich damit die Auflage ihres liederlich redigierten Gratisblatts halten lässt und wahrscheinlich, so denkt M. weiter, werde ich diesen Artikel allein deshalb zu lesen mich genötigt fühlen, um mich danach umso schöner ärgern und abschätzig darüber denken zu können. M., umständlich Birnenkompott auf eine Käsescheibe streichend, weiß um das Mangelerlebnis, das sich einstellt, wenn der Mensch seinen Unmut mit Dingen nährt, die er lediglich vom Hörensagen kennt.

Später – der Artikel von Sloterdijk zum Verschwinden der Wirklichkeit und der Wirklichkeit des Verschwindens ist lange gelesen, verlacht und vergessen – begegnet M. dem Starkstrommast Nr. 62. Die Rückseite eines am Fuß des Masts angebrachten, mit technischen Angaben und Todeswarnungen beschrifteten  Schildes ist leer. Das bewegt M. dazu, mit seinem Caran d’Ache etwas auf das kühle Metall zu schreiben: „Für Ihre Notizen:“ M. wünscht sich mehr notizwillige Landschaftskritiker.

Schildes ist leer. Das bewegt M. dazu, mit seinem Caran d’Ache etwas auf das kühle Metall zu schreiben: „Für Ihre Notizen:“ M. wünscht sich mehr notizwillige Landschaftskritiker.

Auf einem wurzeldurchwachsenem Pfad, der weder mit Aussichten noch mit Passagen durch engstehendes Nadelholz geizt, erreicht M. am frühen Abend wenige kleine Häuser, die einem Dorf zuliebe etwas enger beisammen stehen. Eine ältere Frau, die satt und zufrieden an einer von später Sonne erhellten Hauswand lehnt und in die wenigen und sich langsam wie das Landleben verändernden Wolken späht, bestätigt M., dass dies Piller sei. M., der sich auf eine Unterkunft freut, findet das Gasthaus Hirschen verschlossen vor. Der Gasthof zur Sonne gegenüber aber scheint geöffnet. Im Eingang trifft M. auf eine Fenstersimspflanze, neben deren Topf ein Kamm liegt. Wahnsinn, denkt M., im Tirol werden sogar die Blumen gekämmt. Im Innern des Gasthofes sind einzig zwei Männer zugegen, die Schwermut des Sonntags liegt gerecht auf ihren Schultern verteilt. Einer steht vor, einer hinter dem Schanktisch. Während Letztgenannter kaum ein Nicken über den Tresen zu heben vermag, bekommt M. vom anderen sofort eine Lawine von Schicksalen zugeschaufelt, über die der Mann biographisch zu verfügen vorgibt. Alle gründen sie in historisch-geographischen Verwerfungen Tirols. Unehelich geboren und auf der falschen Seite der Grenze aufgewachsen, reimten sich die Dinge seines Lebens wie Fasnacht auf Karfreitag. Bei seinem Vater im Südtirol sei ihm der Mund zugehalten worden, noch ehe er das Sprechen gelernt habe. Schließlich sei er aus dem Südtirol herauskontrolliert worden. M. fragt den Wirt nach einem Zimmer. Der Wirt aber reagiert nicht. Hört er nichts? M. dreht sich wieder zum Trinker und bemerkt jetzt dessen Hemd: Es ist mit einem Bildnis Arnold Schwarzeneggers in dessen Rolle als Terminator bedruckt und verleiht der Bar ein kalifornisches Flair, jedenfalls glaubt M., einer subtilen Kalifornikation beizuwohnen. Der Trinker stellt sich breitschultrig vor M. auf und sagt: Ich bin nicht Terminator, sondern Termin-Autor. Die ernste Mine kann er zwei drei Sekunden halten, dann bricht er in bierschaumspeiendes Gelächter aus. M. nutzt diesen Lachanfall, um den völlig ungerührten Wirt nochmals nach einem Zimmer zu fragen. Der Wirt spült weiter und stumm ein Glas. Der Trinker klopft M. auf die Schulter. Er sei berühmt geworden mit diesem Spruch, mit dem er sich vor der dauernden Verwechslung mit Schwarzenegger entgültig und auch auf eine dem Volksmund einprägsame Art zu verabschieden vermocht habe. Sei doch sehr klug, der Spruch. Jedenfalls habe er vor 20 Jahren ein Gedicht geschrieben, das zu einem bestimmten Termin habe fertig werden müssen, um es bei einem Wettbewerb einzusenden. Seither gelte er in Piller als Termin-Autor.

Er wisse nicht, ob ein Zimmer frei sei, sagt der Wirt, nachdem er literweise Wasser über das eine Glas gegossen und dieses sorgfältig auf dem Tropfbrett abgestellt hat. Der Wirt komme innerhalb der nächsten Stunde. M. nimmt zur Kenntnis, dass er den Wirt zu Unrecht als Wirt angesehen hat, und setzt sich an einen der Schenke möglichst weit entfernten Tisch, um von den biographischen Unausbleiblichkeiten des unehelichen Ex-Verwechslungsopfers verschont zu bleiben, und trinkt eine Limonade. Dabei sieht er sich an einen Bekannten erinnert, der ihm einst erzählte, manche Menschen könnten die Kohlensäurebläschen, wie sie sich in diesen Getränken millionenfach fänden, nicht verarbeiten, weshalb sie bis in den Urin hinein nachweisbar blieben. Weil M. schon lange wissen möchte, ob er auch zu jenen Menschen gehört, achtet er jetzt darauf, nicht alle Kohlensäurebläschen in der Mundhöhle versprudeln zu lassen, sondern diese ganz und unverletzt zu schlucken, damit sie den Körper unbeschädigt durchwandern könnten.

M. ist unschlüssig, ob er wartend nun wieder in der Kronenzeitung blättern soll. Die Angst aber, dabei erneut mit ästhetisch aufbereitetem Philosophenpopel konfrontiert zu werden, hält ihn davon ab. Ablenkung findet er in der Beobachtung, dass sich in der kleinen Flasche vor ihm überraschenderweise 35 cl Limonade befinden, wobei er sowohl rätselt, was diese Überraschung verursacht hat, wie auch bezwei-felt, ob er zu dieser Überraschung berechtig sei. Sie könnte auf einer Fehlerinnerung beruhen oder einer Wahrnehmung entstammen, die sich täuscht in der Meinung, gewöhnlicherweise seien solche Flaschen mit 33 cl gefüllt, in den letzten Jahren seien aber  verschiedenste Limonadenhersteller dazu übergegangen, den Flascheninhalt sukzessive auf 30 cl herunterzuschummeln, so dass eine Steigerung auf 35 cl doch ein ganz anderes Wirtschafts- und Konsumsignal darstellen würde. M. nimmt sich vor, zu diesem Sachverhalt zu recherchieren und allenfalls für die Erwähnung im Rapport zuhanden der Stiftung vorzusehen.

verschiedenste Limonadenhersteller dazu übergegangen, den Flascheninhalt sukzessive auf 30 cl herunterzuschummeln, so dass eine Steigerung auf 35 cl doch ein ganz anderes Wirtschafts- und Konsumsignal darstellen würde. M. nimmt sich vor, zu diesem Sachverhalt zu recherchieren und allenfalls für die Erwähnung im Rapport zuhanden der Stiftung vorzusehen.

M. entdeckt ein abgegriffenes Papier, das auf einem Nachbartisch liegt. Dreisprachig wird erklärt, wie man sich bei Feuer verhalten soll: auf deutsch, deutsch-türkisch und deutsch-jugoslawisch: Wenn krass heiß, du bleiben ruhig, rufen konkret Mann in rotes Auto mit großes Schlauch.

Zwei Männer treten ein, bestellen Bier, unterhalten sich in einer Sprache nordischen Klangs. Das restliche Tirol bleibt ruhig.

Als nach einer Stunde und drei Limonaden endlich der Wirt kommt, zieht er M. gegenüber die Brauen in die Stirn: Mit den Zimmern habe er nichts zu tun, der Chef komme jeden Augenblick. Nach einer weiteren halben Stunde kommt zwar der Chef nicht, aber der Wirt erklärt, er habe mit ihm telefoniert. Er lasse ausrichten, dass die Betten nicht gemacht seien, weswegen zur Zeit kein Zimmer frei sei.

Verunsichert sitzt M. hinter dem Tisch. Er hat nicht damit gerechnet, jetzt noch eine Unterkunft suchen zu müssen, dazu in einem von der Zwischensaison ausgedörrten Piller. Die biertrinkenden Belgier, Dänen oder Niederländer erkennen sein Unglück und laden M. zu sich nach Hause ein. Wenig später isst M. im Haus der beiden Nordländer Joghurt und Weißbrot mit ungarischem Waldhonig. Als sie verstehen, dass M. morgen nach Nufels wandern will, erstellen sie ihm eine Kopie der Wanderkarte. Kaum handflächengroß ist das Stück, das sich in der fotomechanischen Wiedergabe nicht verschwommen zeigt. Mit Hilfe der Originalkarte zeichnet M., als er alleine auf dem Zimmer ist, im verschwommenen Grau die Wanderwege ein. M. duscht heiß und legt sich, da kein Tuch zur Verfügung steht, nass ins Bett. Er schläft unruhig, träumt einmal von der Suche nach dem unheiligen Gral Tirols, dann wieder von einer Gerichtsverhandlung. Die Anklage lautet auf unterlassene Hilfeleistung an einem seinen Verletzungen inzwischen erlegenen Redakteur der Kronenzeitung. M. fühlt sich sehr unschuldig.

Verschiebungen

Vor Tau und Tag bricht M. auf. Nach einer halben Stunde erreicht er den Dorfladen von Piller, der aber noch nicht geöffnet hat. Als um 8 Uhr die Kirchenglocken bimmeln, tritt er ein. Angesichts der beinahe leeren Regale fühlt sich M. sofort ausgehungert. Wo Platz ist für frisches Brot, liegen alte Brosamen. Ganze vier Semmeln sind im Angebot. M. steht hinten bei der Schokolade, als ein Herr in den Laden tritt, rasch zwei Semmeln kauft und geht. M. ist in Eile, sich die restlichen zwei Semmeln zu sichern. Drei Minuten nach Ladenöffnung ist das Brotregal leergekauft.

Verblüfft, wie viel Schnee noch liegt in höheren und schattigen Lagen, entscheidet sich M. nach zweistündiger Wanderung, das Ersteigen des Gipfels bleiben zu lassen und direkt nach Nufels zu wandern. Beim Pinkeln hinter einer mächtigen Fichte stellt M. fest, dass er gestern Abend vergessen hat, seinen Urin auf allenfalls vorhandene Kohlensäurebläschen hin zu untersuchen.

Am Fuß der Kleinen Aifner Spitze trifft M. auf einen jungen Mann, der den schweren Bergschuhen und dem Helm nach willens ist, in ganz andere Höhenlagen vorzudringen. Nach einem kurzen Gespräch schließt sich M. dem jungen Mann an. Er heißt Robert, wohnt in Prutz, arbeitet sommers als Zimmermann und winters bei der Pistenrettung. 600 Verletzte in der vergangenen Saison, viel Arbeit, erklärt er.

Es ist ein schweigsamer Aufstieg. Als es eine exponierte Flanke zu queren gilt und M. Bedenken äußert, erklärt Robert, dass nicht im Wasser umkommen könne, wer für den Strick geboren sei, und geht weiter, ohne auf M. zu warten. Dieser achtet darauf, die Schuhe gut im Schnee zu verankern und die Furcht über die Wahrscheinlichkeit, allaugenblicklich abzustürzen, zu ignorieren.

Heil, Heil, spricht Robert laut, als der Gipfel der Kleinen Aifner Spitze erreicht ist. Er drückt M. kräftig die Hand. Die beiden setzen sich auf einen schneefreien Felsvorsprung. Robert wechselt das Unterhemd. M. nimmt die Kronenzeitung hervor und  beginnt zu lesen. Mit seinem Caran d’Ache markiert er wohlformulierte Passagen. Robert mustert ihn argwöhnisch. Um Zeitung zu lesen, hätte er diesen Berg nicht erklettern müssen. Ob ihm denn die Aussicht nicht gefalle. Sie gefalle ihm durchaus, erwidert M., er habe sie bereits angeschaut. Dann wird es still. Hin und wieder rascheln die Zeitungsseiten im leichten Wind. Er lese also lieber die Zeitung, als die Aussicht zu genießen, beginnt Robert. Aussichten sähen immer so aus, erwidert M. Schon vor 700.000 Jahren, als die Spatzen noch Felle und Stosszähne getragen hätten, habe die Aussicht so ausgesehen. Ob er das immer so mache, fragt Robert, ungenügend ausgerüstet am Fuß eines Berges auf jemanden zu warten, mit dem er mitgehen könne. M., der sich angefeindet fühlt, antwortet nicht. Ob er überhaupt wisse, wo er sich befinde, will Robert wissen. Ob das wirklich so wichtig sei, fragt M. Robert schüttelt den Kopf. Er hätte ihn, M., nie mitnehmen dürfen. Kartenlesen sei doch unergiebig, sagt M., man sehe bloß, was das Gelände ohnehin zeige. Ja, ja, sagt Robert, er sehe schon, er lese lieber die Kronenzeitung.

beginnt zu lesen. Mit seinem Caran d’Ache markiert er wohlformulierte Passagen. Robert mustert ihn argwöhnisch. Um Zeitung zu lesen, hätte er diesen Berg nicht erklettern müssen. Ob ihm denn die Aussicht nicht gefalle. Sie gefalle ihm durchaus, erwidert M., er habe sie bereits angeschaut. Dann wird es still. Hin und wieder rascheln die Zeitungsseiten im leichten Wind. Er lese also lieber die Zeitung, als die Aussicht zu genießen, beginnt Robert. Aussichten sähen immer so aus, erwidert M. Schon vor 700.000 Jahren, als die Spatzen noch Felle und Stosszähne getragen hätten, habe die Aussicht so ausgesehen. Ob er das immer so mache, fragt Robert, ungenügend ausgerüstet am Fuß eines Berges auf jemanden zu warten, mit dem er mitgehen könne. M., der sich angefeindet fühlt, antwortet nicht. Ob er überhaupt wisse, wo er sich befinde, will Robert wissen. Ob das wirklich so wichtig sei, fragt M. Robert schüttelt den Kopf. Er hätte ihn, M., nie mitnehmen dürfen. Kartenlesen sei doch unergiebig, sagt M., man sehe bloß, was das Gelände ohnehin zeige. Ja, ja, sagt Robert, er sehe schon, er lese lieber die Kronenzeitung.

Dann wird es still. Robert beißt in einen Getreideriegel und trinkt Wasser, ohne M. etwas anzubieten.

Am Berg fasziniere ihn das Hochkommen, beginnt M., um die unangenehme Stille zu beenden, in der er wiederholt die beiden Worte ehrliche Lektüre gedacht hatte. Das Erreichen des Gipfels fasziniere, fährt er fort, nicht das Obensein. Je näher der Gipfel, desto kleiner der Berg. Schritt für Schritt, Höhenmeter für Höhenmeter schwinde seine Macht, bis sie schließlich, auf dem Gipfel angekommen, ganz verschwunden sei.

Falls dem so sei, sagt Robert, sei er, M., aber in der falschen Richtung unterwegs. Besser würde er ein tiefes Loch schaufeln, am Fuß eines Berges einen Schacht in den Grund treiben, damit er hinabsteigen könne und von dort unten den Berg so groß wie nur irgend möglich zu Gesicht bekomme. M. starrt in die Zeitung. Dieser Typ neben ihm lese also wirklich auf dem Gipfel oben die Zeitung, spricht wenig später Robert wie zu sich selbst. Erst habe er ja gedacht, M. würde nach alter Schule die Zeitung unter das Hemd stopfen, damit der Schweiß ihn nicht auskühle. Weil M. kein zweites Hemd und weil er es von seinem Bergsteigeronkel in den 50er-Jahren so gelernt habe. Aber nein, er lese die Zeitung. Ob er denn die Kronenzeitung nie lese, fragt M. Oder wenigstens das Feuilleton? Nein, er lese weder die Kronenzeitung im Allgemeinen noch dessen Feuilleton im Speziellen, antwortet Robert. Dann steht er auf, wünscht M. einen sicheren Abstieg und schreitet von dannen.

Verwünschungen

M. ist froh, sich beim Abstieg immerhin auf die bereits in den Schnee gehauenen Tritte verlassen zu können. Zu seiner Überraschung findet er, am Fuß der Kleinen Aifner Spitze angekommen, den im verschwommenen Teil seiner Karte eingezeichneten Panoramaweg auf Anhieb. Dieser wird ihn, großteils 2000 Meter über einem fernen Meer gelegen, nach Nufels ins Kaunertal bringen.

Bei einem freistehenden, überraschenderweise auf dieser Höhe noch kräftig gewachsenen Baum, der sonderbarerweise eingezäunt und mit dem Namen Wetterkreuzbichl beschriftet ist, macht M. die Begegnung mit Florian Waldstein, der diesen wunderwüchsigen Baum abzuzeichnen Vorbereitungen zu treffen scheint. M. kennt Waldstein aus dem Roman „Schule der Geläufigkeit“ von Gert Jonke als berühmten Maler und Blickkünstler.

Waldstein freut sich, erkannt zu werden. Allerdings zürnt er, kaum hat M. dessen Name ausgesprochen, augenblicklich gegen Jonke und erwähnt die zahllosen noch hängigen, multiplen und wirr miteinander verknüpften, einander sowohl ausschließenden wie auch gegenseitig bedingenden und von der pomadigen Justiz äußerst schlampig behandelten und aller Voraussicht nach noch über Jahre hin verschleppten oder wahrscheinlich überhaupt erst posthum eröffneten Verfahren gegen diesen phantasieerkrankten Silbenwürger von einem Schriftsteller, gegen den er wegen verleumderischer Falschdarstellung sowie wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten und erheblicher, für einen freischaffenden Maler wie ihn existenzgefährdender Rufschädigung eine Schadenersatzforderung von einer wohl eher zu tief gewählten Summe zu erheben wie auch vom Verlag die sofortige Zurücknahme, wenn nicht die teilöffentliche  Einstampfung oder festlich umflorte Plattwalzung dieses Romans zu erreichen versuche.

Einstampfung oder festlich umflorte Plattwalzung dieses Romans zu erreichen versuche.

M., irritiert durch den aufgebrachten Waldstein, ringt sich ein Nicken ab. Um abzulenken, will M. wissen, ob er noch immer vornehmlich Veduten male.

Da beginnen die Pupillen Waldsteins zu glühen. Von Veduten könne überhaupt nicht und von Veduten war überhaupt auch früher nie und von Veduten werde auch überhaupt niemals die Rede sein. Er habe kein einziges Mal und noch nie eine Vedute gemalt. Wahrscheinlich sei er, M., auch so ein Opfer jonkscher Prosa und komme nun für seine Bilder überhaupt nicht mehr in Frage, als Betrachter meine er, weil er die Bilder nur und ausschließlich so anschauen werde, wie sie im Roman beschrieben worden seien, der unvoreingenommene Blick gehe ihm wahrscheinlich vollends ab, aber alles an diesem Roman sei Niedertracht und Übertreibung, es sei ja nur ein kleines Gartenfest gewesen, wie es jedes Jahr stattzufinden pflege, auch wenn es in den Jahren nach dem Zwischenfall nicht mehr zustande gekommen sei, aber das habe andere, vielschichtige Gründe und mit seiner Person nicht entfernt etwas zu tun, und so, wie dieser Todesfall beschrieben sei, werde das Augenmerk mit jeder Zeile mehr und mehr weg vom Unfall, um den es sich gehandelt habe und um nichts anderes, werde das Augenmerk hingeführt auf ein zwischen den Zeilen schlummerndes Gefühl, das dem Leser ganz unterbewusst und in unbegründeten Ahnungen Recht zu geben versuche, da sei in diesem Unfall und in den nebensächlichen, aber wirklich nebensächlichsten Begleitumständen eine gewisse Mutwilligkeit im Spiel gewesen, wenn es doch in Wahrheit und zwar in der beweisbaren Wahrheit und tatsächlich bloß der Alkohol und ein bisschen fehlende Sympathie gewesen seien, nichts, was nicht menschlich wäre und nichts, weswegen sich jemand je hätte schuldig fühlen sollen oder hinkünftig schuldig zu fühlen brauche.

M., leicht verzweifelt auf dem schmalen Bergpfad diesem sich in Rage sprechenden Maler und Blickkünstler gegenüber, blickt an einem kleinen Fleck, wo der Schnee ganz geschmolzen ist, ins blonde Gras. Danke für ihre Ehrlichkeit, denkt M. Als Waldstein fertig ist, sagt M., dass es traurig sei, aber die Welt sterbe in etwas Unbekanntes hinüber. Er drückt Waldstein die Hand, sagt, es habe ihn gefreut, ihn kennen zu lernen, und verabschiedet sich.

Verfälschungen

M. wünscht sich einen Starkstrommasten, wo er mit seinem Caran d’Ache etwas auf die Rückseite des Schildes mit der Todeswarnung notieren könnte. Beispielsweise: „Heimatliches Fernweh“. Oder: „Ich lerne, Tirol ist eine Ausstellung von und über Tirol“.

Das Tal scheint nun mehr und mehr mit sich selbst und mit seinem Landschaft-Sein beschäftigt. Der Abstieg vom Panoramaweg nach Nufels schlägt M. in die Knie. Auch schmerzen die Hüftgelenke. Erschöpft und hungrig erreicht er ein kleines Hotel, das eigentlich ein Bauernhof ist. Die Übernachtung ist mit 25 Euro wirklich preiswert. Nach dem Abendessen begegnet er im Treppenhaus einem Schild, auf dem geschrieben steht, Nufels sei ein einzigartiger Kraftort auf 1273 Metern Höhe. Kraftort bedeute, dass sowohl die Nufels umgebenden Berge als auch der Gletscher den Ort mit ihrer Kraft speisten. Ein universelles Gesetz besage, dass Gleiches immer auch Gleiches anziehe. Deswegen würden in Nufels Menschen mit besonderen Potentialen wohnen. Die Nufler seien geprägt von der Kraft des Ortes, die es ihnen ermöglicht habe, ihre Fähigkeiten zu entfalten.

Zu müde, diese Information zu verarbeiten, legt sich M. ins Bett, wo er raschen und bergstollentiefen Schlaf findet. Frühmorgens duftet ihm – M. ist der einzige Gast – ein Frühstücksbuffet entgegen, das keine Wünsche offen lässt. Kurz vor dem Aufbruch spricht M. gegenüber der Gastgeberin davon, nicht aus eigenem Antrieb nach Nufels gelangt zu sein, sondern im Auftrag einer Stiftung, die sich unter dem Titel „Tirol schön, wenn die Touristen weg sind“ dafür einsetze, den Tiroler Tourismus in der Zwischensaison nicht gänzlich absterben zu lassen.

Falls sie richtig verstehe, sagt die Gastgeberin, falls er im eigentlichen Sinn gar kein Tourist sei, so könne er aber auch keine Kurtaxe bezahlen, nein, dann könne er im Grunde überhaupt nichts bezahlen, er dürfe, wenn sie sich das genau überlege, unter keinen  Umständen auch nur das Geringste bezahlen, sonst verfälsche er die touristischen Erhebungen, sonst zeichne er ein falsches Bild, sie werde den von ihm soeben ausgefüllten Nächtigungsschein vernichten müssen, sonst werde der Anschein erweckt, es gäbe in der Zwischensaison Touristen im Tirol, und es ginge nicht an, dass seinetwegen, sie habe ja ausdrücklich nichts gegen ihn, er solle sie bloß nicht falsch verstehen, es sei ihr ja das größte Vergnügen, ihn als Gast begrüßen zu dürfen, und er solle unbedingt wiederkommen, es wäre ihr eine Freude, aber, und diese Bitte müsse sie jetzt wohl wirklich vortragen, er solle doch kommen, wenn Saison sei im Tirol, also natürlich könne er ihretwegen auch in der Zwischensaison kommen, sie wolle ihm da überhaupt keine Vorschriften machen, könne das ja auch gar nicht und das Hotel stehe ja das ganze Jahr über da, aber falls er in der Zwischensaison komme, dann müsse dies ganz auf freiwilliger Basis geschehen, dann dürfe da auch nicht der entfernteste Auftrag dahinterstecken, ob er das verstehe, es sei ja nicht nur der Statistik wegen, denn im Tirol richte man sich als Gasthof eben darauf ein, man erwarte in diesen Wochen überhaupt niemanden, es gebe schlichtweg niemanden, der in diesen Wochen ins Tirol finde, vielleicht mache auch niemand Ferien, wahrscheinlich würde überall gearbeitet, also wahrscheinlich werde nicht überall gearbeitet, es gebe ja immer welche, die faulenzten, aber falls zu Zeiten der Zwischensaison gefaulenzt werde, dann werde das bestimmt nicht im Tirol getan, und falls er also wieder zu kommen erwäge und der Zufall wolle es, dass es in der Zwischensaison geschehe, dann dürfe er ihr es nicht übel nehmen, wenn sie an seiner Auskunft, er sei gänzlich aus freien Stücken und allein zu seiner Erholung da, nicht beim ersten Mal und sofort Glauben schenken werde, sie wisse doch jetzt, dass er, wenn auch teilzeitlich, als Schattentourist für eine Stiftung arbeite, und wer garantiere ihr denn, dass diese Tätigkeit nicht auf ihn privat abgefärbt habe oder noch abfärben werde dereinst, sie wisse ja nicht, wie lange er diese Arbeit schon ausführe und noch auszuführen gedenke, aber egal, er werde ihr vielleicht versprechen können, dass er ganz privat und ohne Auftrag nach Nufels gekommen sei, aber falls er in der Zwischensaison komme, habe sie dennoch Grund anzunehmen, er sei doch nur hier, weil er wisse, dass in dieser und jener Woche Zwischensaison sei und dass es keine Touristen gebe und er sich nicht ärgern müsse, mit einer Horde Unbekannter das Frühstücksbuffet zu teilen oder schon ein fast leer gegessenes Frühstücksbuffet vorzufinden, falls er ein bisschen länger zu schlafen sich erlauben werde, und dann sei er ja doch nur der Zwischensaison und nicht dem Tirol wegen im Tirol und verfälsche also immer noch, wenn auch nicht mehr so deutlich, die Statistik, so dass sie ihm nur raten könne, in der Zwischensaison immer nur mit Auftrag, in der Saison allerdings ganz privat und sonst aber gar nicht hier aufzutauchen, wobei er aber nicht vergessen dürfe, dass sie wirklich alle Sympathien für ihn als Gast empfinde und dass es ihr eine Freude bereite, ihm trotz dem Umstand, dass er der alleinige Bettgänger gewesen sei diese Nacht, die ganze Palette ihres Buffets anzubieten, ja, auf Gastfreundschaft sei man stolz hier im Haus und richte aber auch Einiges, damit sich dieser Stolz nicht mit leeren Phrasen zu rechtfertigen brauche, das Führen eines Gasthauses sei selbstredend mehr als eine Arbeit wie jede andere, das könne er ihr getrost glauben, wenn es ihnen ums Geldverdienen ginge, dann hätten sie sich längst etwas anders einfallen lassen müssen, nein, es sei ihnen eine große Freude, aber vielleicht verstehe er die Vorliebe für Gäste, die aus freien Stücken sich für einen Besuch in Nufels hätten entscheiden können und diese Freiheit scheine ihr bei ihm, und das habe nichts mit seiner Person zu tun, sondern allein mit der Funktion, die er bekleide, nicht gänzlich gewährleistet, und hier, er solle das Geld zurücknehmen bitteschön und als Zeichen ihrer Zuneigung und ihres Respekts schenke sie ihm noch einen selbstgebackenen Zopf, der gehe aufs Haus.

Umständen auch nur das Geringste bezahlen, sonst verfälsche er die touristischen Erhebungen, sonst zeichne er ein falsches Bild, sie werde den von ihm soeben ausgefüllten Nächtigungsschein vernichten müssen, sonst werde der Anschein erweckt, es gäbe in der Zwischensaison Touristen im Tirol, und es ginge nicht an, dass seinetwegen, sie habe ja ausdrücklich nichts gegen ihn, er solle sie bloß nicht falsch verstehen, es sei ihr ja das größte Vergnügen, ihn als Gast begrüßen zu dürfen, und er solle unbedingt wiederkommen, es wäre ihr eine Freude, aber, und diese Bitte müsse sie jetzt wohl wirklich vortragen, er solle doch kommen, wenn Saison sei im Tirol, also natürlich könne er ihretwegen auch in der Zwischensaison kommen, sie wolle ihm da überhaupt keine Vorschriften machen, könne das ja auch gar nicht und das Hotel stehe ja das ganze Jahr über da, aber falls er in der Zwischensaison komme, dann müsse dies ganz auf freiwilliger Basis geschehen, dann dürfe da auch nicht der entfernteste Auftrag dahinterstecken, ob er das verstehe, es sei ja nicht nur der Statistik wegen, denn im Tirol richte man sich als Gasthof eben darauf ein, man erwarte in diesen Wochen überhaupt niemanden, es gebe schlichtweg niemanden, der in diesen Wochen ins Tirol finde, vielleicht mache auch niemand Ferien, wahrscheinlich würde überall gearbeitet, also wahrscheinlich werde nicht überall gearbeitet, es gebe ja immer welche, die faulenzten, aber falls zu Zeiten der Zwischensaison gefaulenzt werde, dann werde das bestimmt nicht im Tirol getan, und falls er also wieder zu kommen erwäge und der Zufall wolle es, dass es in der Zwischensaison geschehe, dann dürfe er ihr es nicht übel nehmen, wenn sie an seiner Auskunft, er sei gänzlich aus freien Stücken und allein zu seiner Erholung da, nicht beim ersten Mal und sofort Glauben schenken werde, sie wisse doch jetzt, dass er, wenn auch teilzeitlich, als Schattentourist für eine Stiftung arbeite, und wer garantiere ihr denn, dass diese Tätigkeit nicht auf ihn privat abgefärbt habe oder noch abfärben werde dereinst, sie wisse ja nicht, wie lange er diese Arbeit schon ausführe und noch auszuführen gedenke, aber egal, er werde ihr vielleicht versprechen können, dass er ganz privat und ohne Auftrag nach Nufels gekommen sei, aber falls er in der Zwischensaison komme, habe sie dennoch Grund anzunehmen, er sei doch nur hier, weil er wisse, dass in dieser und jener Woche Zwischensaison sei und dass es keine Touristen gebe und er sich nicht ärgern müsse, mit einer Horde Unbekannter das Frühstücksbuffet zu teilen oder schon ein fast leer gegessenes Frühstücksbuffet vorzufinden, falls er ein bisschen länger zu schlafen sich erlauben werde, und dann sei er ja doch nur der Zwischensaison und nicht dem Tirol wegen im Tirol und verfälsche also immer noch, wenn auch nicht mehr so deutlich, die Statistik, so dass sie ihm nur raten könne, in der Zwischensaison immer nur mit Auftrag, in der Saison allerdings ganz privat und sonst aber gar nicht hier aufzutauchen, wobei er aber nicht vergessen dürfe, dass sie wirklich alle Sympathien für ihn als Gast empfinde und dass es ihr eine Freude bereite, ihm trotz dem Umstand, dass er der alleinige Bettgänger gewesen sei diese Nacht, die ganze Palette ihres Buffets anzubieten, ja, auf Gastfreundschaft sei man stolz hier im Haus und richte aber auch Einiges, damit sich dieser Stolz nicht mit leeren Phrasen zu rechtfertigen brauche, das Führen eines Gasthauses sei selbstredend mehr als eine Arbeit wie jede andere, das könne er ihr getrost glauben, wenn es ihnen ums Geldverdienen ginge, dann hätten sie sich längst etwas anders einfallen lassen müssen, nein, es sei ihnen eine große Freude, aber vielleicht verstehe er die Vorliebe für Gäste, die aus freien Stücken sich für einen Besuch in Nufels hätten entscheiden können und diese Freiheit scheine ihr bei ihm, und das habe nichts mit seiner Person zu tun, sondern allein mit der Funktion, die er bekleide, nicht gänzlich gewährleistet, und hier, er solle das Geld zurücknehmen bitteschön und als Zeichen ihrer Zuneigung und ihres Respekts schenke sie ihm noch einen selbstgebackenen Zopf, der gehe aufs Haus.

M., nickend und sprachverloren, nimmt Geld und Zopf entgegen, trägt letzteren säuglingsgleich im Arm, verabschiedet sich herzlich, vollführt angesichts der Kapelle der Schmerzhaften Mutter eine nervöse Bekreuzigung und stellt sich im Tal unten an den staubigen Rand der Straße, hebt den Daumen und wartet auf die Lieferanten, die, wie er sich hat sagen lassen, doch hin und wieder anhalten würden, um jemandem zum Talausgang hin mitzunehmen.