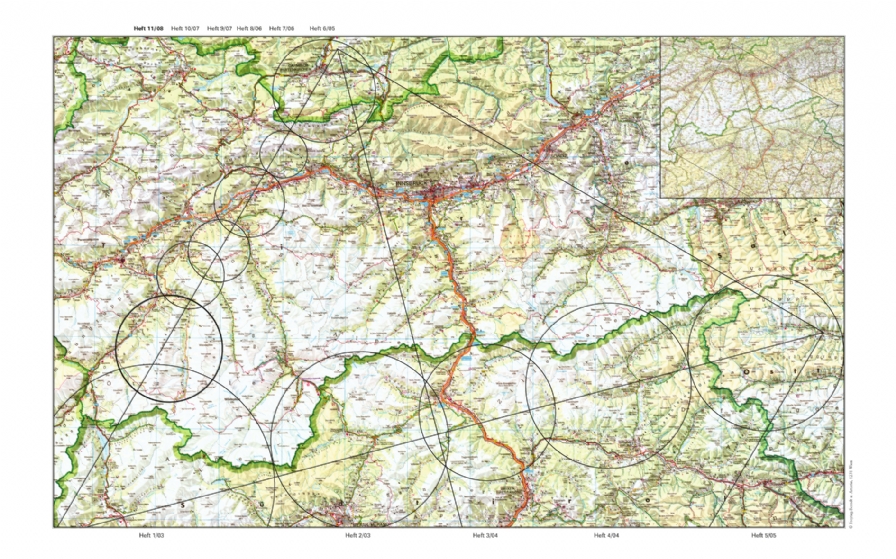

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Derzeit befinden wir uns auf einer Geraden, die von Garmisch-Partenkirchen Richtung Oberes Vinschgau führt. In der aktuellen Folge ist der Schriftsteller Fridolin Schley viel zu spät am Nachmittag von Nufels Richtung Glockturm aufgebrochen und in eine unheimliche Welt geraten. Zurück in seinem Wohnort München hat er die nachstehende Erzählung verfasst.

Ich kann nicht mehr genau sagen, von welchem Zeitpunkt an ich das sichere Gefühl hatte, dass ich mich in Gefahr begab. Nufels erreichte ich erst nach Einbruch der Dunkelheit, Faggen, Kauns und Berneck waren meinem Navigator schon nicht mehr bekannt, und so fuhr ich, wegen einer mit jedem Jahr stärker werdenden Nachtblindheit ohnehin nicht gerne abends mit dem Auto unterwegs, eine Zeit lang mit zu Schlitzen verengten Augen und weit über das Lenkrad gebeugt durch ausgestorbene Ortschaften von oft nicht mehr als fünf Häusern, Höfen und Scheunen. Nur einen Steinwurf entfernt stieg linkerhand das Bergmassiv empor, das sich hinter Landeck plötzlich aufgetan hatte, und einige Male befürchtete ich, geblendet von den grellen Zerrmustern entgegenkommender Scheinwerfer, im nächsten Moment an der Felswand zu zerschellen. Ich sah häufiger als nötig in den Rückspiegel. Ein seltsames Geräusch, das ich nicht zuordnen konnte, irritierte mich einige Minuten so stark, dass ich das Radio ausschaltete, um auf den Motor zu horchen. Es war ein helles Klimpern, als spielte jemand in seiner Hosentasche mit Kleingeld. Das ist das Kichern des Berges, dachte ich, den ich an seinen Füßen kitzle. Als ich nach einer Ewigkeit, wie es mir vorkam, endlich eine geduckte Gestalt aus der Tür eines kleinen Bauernhauses treten sah, betätigte ich den elektrischen Fensterheber und fragte nach dem Weg. Ich war offenbar schon ganz in der Nähe, die alte Frau musste ihre Antwort jedoch dreimal wiederholen, so schwer verstand ich ihre Mundart. Aus der Nähe wirkte sie noch kleiner, eine im Zwielicht leuchtende Warze sprang unter ihrer Nase hervor, eine Schürze umspannte ihren mächtigen Leib – als Kinder hatten meine Schwester und ich uns so Hexen in Märchen vorgestellt. Aus alter Gewohnheit überlegte ich mir sofort einen Namen für sie, verwarf Erna und Friedegard, legte mich schließlich auf Ludwina fest. Was ich denn in Nufels wolle, fragte sie skeptisch und äugte durch die Scheibe auf meine Rückbank, als vermutete sie dort einen Entflohenen. Ich murmelte etwas von Wandern und Schreiben und drückte aufs Gas. Vielleicht war das der Augenblick, als meine Beunruhigung begann. Mehrfach blickte ich auf den letzten Metern bis zu meiner Unterkunft neben mich auf den Beifahrersitz, um mich zu vergewissern, dass Ludwina nicht plötzlich bedrohlich grinsend neben mir saß. Das Land hat mir schon immer Angst gemacht, aber das führt nun zu weit. Erst als ich in der Bauernhofpension Sonnenheim Quartier bezogen hatte und auf der Suche nach einem Wirtshaus durch die Nacht war, wurde meine Atmung tiefer, mein Gang ruhiger. Der Himmel war sternenklar, die Berge ringsum dunkle, riesige ausradierte Flächen. Auf den Feldern türmten sich Hunderte in blauem Plastik eingeschnürte Heuballen wie aufgetriebene Geschwülste. Ein Bach rauschte in der Nähe. Menschen kommen von weit her, um das hier zu erleben, sagte ich mir, diese Ursprünglichkeit, diese Luft, doch der Geruch bereitete mir Ekel, der Geruch von nassem Heu, von Kühen, von Dung, der erdige Gestank der Natur, aber auch der Fäulnis, der Verwesung. Schon als Kind habe ich in unserem Garten stets einen großen Bogen um den Komposthaufen gemacht.

Ich kann nicht mehr genau sagen, von welchem Zeitpunkt an ich das sichere Gefühl hatte, dass ich mich in Gefahr begab. Nufels erreichte ich erst nach Einbruch der Dunkelheit, Faggen, Kauns und Berneck waren meinem Navigator schon nicht mehr bekannt, und so fuhr ich, wegen einer mit jedem Jahr stärker werdenden Nachtblindheit ohnehin nicht gerne abends mit dem Auto unterwegs, eine Zeit lang mit zu Schlitzen verengten Augen und weit über das Lenkrad gebeugt durch ausgestorbene Ortschaften von oft nicht mehr als fünf Häusern, Höfen und Scheunen. Nur einen Steinwurf entfernt stieg linkerhand das Bergmassiv empor, das sich hinter Landeck plötzlich aufgetan hatte, und einige Male befürchtete ich, geblendet von den grellen Zerrmustern entgegenkommender Scheinwerfer, im nächsten Moment an der Felswand zu zerschellen. Ich sah häufiger als nötig in den Rückspiegel. Ein seltsames Geräusch, das ich nicht zuordnen konnte, irritierte mich einige Minuten so stark, dass ich das Radio ausschaltete, um auf den Motor zu horchen. Es war ein helles Klimpern, als spielte jemand in seiner Hosentasche mit Kleingeld. Das ist das Kichern des Berges, dachte ich, den ich an seinen Füßen kitzle. Als ich nach einer Ewigkeit, wie es mir vorkam, endlich eine geduckte Gestalt aus der Tür eines kleinen Bauernhauses treten sah, betätigte ich den elektrischen Fensterheber und fragte nach dem Weg. Ich war offenbar schon ganz in der Nähe, die alte Frau musste ihre Antwort jedoch dreimal wiederholen, so schwer verstand ich ihre Mundart. Aus der Nähe wirkte sie noch kleiner, eine im Zwielicht leuchtende Warze sprang unter ihrer Nase hervor, eine Schürze umspannte ihren mächtigen Leib – als Kinder hatten meine Schwester und ich uns so Hexen in Märchen vorgestellt. Aus alter Gewohnheit überlegte ich mir sofort einen Namen für sie, verwarf Erna und Friedegard, legte mich schließlich auf Ludwina fest. Was ich denn in Nufels wolle, fragte sie skeptisch und äugte durch die Scheibe auf meine Rückbank, als vermutete sie dort einen Entflohenen. Ich murmelte etwas von Wandern und Schreiben und drückte aufs Gas. Vielleicht war das der Augenblick, als meine Beunruhigung begann. Mehrfach blickte ich auf den letzten Metern bis zu meiner Unterkunft neben mich auf den Beifahrersitz, um mich zu vergewissern, dass Ludwina nicht plötzlich bedrohlich grinsend neben mir saß. Das Land hat mir schon immer Angst gemacht, aber das führt nun zu weit. Erst als ich in der Bauernhofpension Sonnenheim Quartier bezogen hatte und auf der Suche nach einem Wirtshaus durch die Nacht war, wurde meine Atmung tiefer, mein Gang ruhiger. Der Himmel war sternenklar, die Berge ringsum dunkle, riesige ausradierte Flächen. Auf den Feldern türmten sich Hunderte in blauem Plastik eingeschnürte Heuballen wie aufgetriebene Geschwülste. Ein Bach rauschte in der Nähe. Menschen kommen von weit her, um das hier zu erleben, sagte ich mir, diese Ursprünglichkeit, diese Luft, doch der Geruch bereitete mir Ekel, der Geruch von nassem Heu, von Kühen, von Dung, der erdige Gestank der Natur, aber auch der Fäulnis, der Verwesung. Schon als Kind habe ich in unserem Garten stets einen großen Bogen um den Komposthaufen gemacht.

Auf dem Rückweg kam mir ein Mann mit Filzhut entgegen, wortlos wollte ich ihn passieren, als er ein „Na, servus“ über die Straße warf. Erschrocken brachte auch ich ein „Servus“ hervor, doch es klang,  als würde ich rülpsen. Erst da bemerkte ich, dass ihm ein Gewehr über der Schulter hing. Überflüssig zu sagen, dass ich schlecht schlief. Obwohl ich das Fenster schloss.

als würde ich rülpsen. Erst da bemerkte ich, dass ihm ein Gewehr über der Schulter hing. Überflüssig zu sagen, dass ich schlecht schlief. Obwohl ich das Fenster schloss.

Beim Frühstück beugte ich mich mit dem Großvater des Hauses über Landkarten und Wanderpläne. Als ich erklärte, ich wolle über die Dörfer und entlang der Gletscherstraße bis zum Gepatschhaus und dann über den Pass hoch zur Radurschlalm laufen, musterte er mich, mehr besorgt als belustigt, und sagte nur „Allein? Ja dann, Glück auf“, und dass ich Acht geben sollte. „Warum denn“, fragte ich nervös, aber er schüttelte nur den Kopf: „Willst Du etwa so in die Berg gehen?“ Ich gewöhnte mich nur langsam daran, dass man sich hier duzte. Aber tatsächlich trug ich noch meine Bürokleidung und hatte nur Turnschuhe dabei.

Der Himmel war bedeckt, als ich hinaustrat. Mein erstes Ziel war eine barocke Kirche aus dem 12. Jahrhundert im Nachbarort Kaltenbrunn, dem ältesten Wallfahrtsort Tirols, wie die Legende meiner Karte mir verriet. Dass der Erbauer der ersten steinernen Kapelle, ein Edelmann von Schenkenberg, seinerzeit

nach Kaltenbrunn gekommen und sich hier als Einsiedler niedergelassen haben soll, um für einen von ihm begangenen Mord zu sühnen, verwunderte mich schon nicht mehr. Eher fragte ich mich, ob es an einem Ort wie diesem überhaupt möglich war, nicht zum Verbrecher zu werden. Da es Sonntag war, hoffte ich, die Dorfbewohner beim Kirchgang beobachten zu können. Als ich den vorgelagerten ummauerten Friedhof erreichte, stand dort in Sonntagstracht schon eine Handvoll Menschen in der Kühle des Morgens und stieß weiße Atemwölkchen aus. Sie musterten mich skeptisch – mit meinem langen, schwarzen Herbstmantel und einem Notizblock in der Hand fiel ich als Fremder auf – und grüßten mich mit einem einstimmigen „Morgen“. Es klang wie eine Warnung. Um nichts erklären zu müssen, umrundete ich die Kirche, von der aus ich einen weiten Blick ahnte ins noch nebelverhangene Tal und auf die Pillerhöhe, schob mich entlang der Gräber, die keine Steine sondern mit Stahlranken und eisernen Rosen verzierte Messingkreuze trugen, fast alles Familiengräber, in manchen ruhten schon vier Generationen. Ich studierte die Namen sowie Geburts- und Sterbedaten, berechnete die Dauer dieser Leben und blieb schließlich stehen am Grab einer Familie Penz. Johann, Irma, Franz, Paula, Comedius und Andreas Penz lagen hier, der älteste seit 1935, der jüngste, Andreas, war nur dreiundzwanzig Jahre alt geworden. Wir hatten dasselbe Geburtsjahr. Mit Unbehagen, als ginge mich das Schicksal der Familie Penz etwas an, eilte ich weiter, rüttelte an der noch verschlossenen Eingangstür und wusch meine Hände in einer Gebirgsquelle, von der eine Tafel behauptete, nach ihr hätte Kaltenbrunn seinen Namen. Ich ärgerte mich über meinen Fluchtinstinkt und wandte mich wieder den vor der Kirche Wartenden zu. Man nickte mir wissend entgegen, als sei man eingeweiht in meinen dunklen Plan, immer mehr Mitglieder der Gemeinde kamen nun herbei und strömten hinein ins Mittelschiff. Ich reihte mich ein, und als ich, kurz vor dem Eingang, noch einmal am Grab der Familie Penz vorbeikam, fragte ich meinen Nebenmann, so unvermittelt, als spielten wir seit Jahren zusammen Skat: „Woran ist der Penz Andreas eigentlich so jung gestorben?“ So verwegen ich mir vorkam, so groß war mein Schreck, als ich gleich darauf in dem Mann den nächtlichen Jäger vom Vorabend erkannte, der nun seinerseits ganz selbstverständlich und mit solch scharfem Nachdruck antwortete, als führten wir ein Stück auf: „Besser nicht an den alten Geschichten rühren, glaub mir.“ Das war alles.

Im Inneren der Kirche ließ ich mich zurückfallen und schlüpfte in eine der hinteren Reihen, die kurz darauf bis auf den letzten Platz gefüllt waren. Die Alten knicksten mühsam in Richtung des Kreuzes, fanden ihre angestammten Plätze, Kleinkinder schrien auf den Armen ihrer Väter und Großväter, alle bewegten sich zielgerichtet wie nach einer alten, allen bekannten Ordnung. Dass wir Erntedank feierten, merkte ich erst, als der Pfarrer, ein Dr. Michael Wilhelm, wie ich später in einem Prospekt las, mit erhobenem Finger mahnte, nur wer an die Schöpfung glaube und sich nicht von den Wissenschaften blenden lasse, dürfe dieses Fest begehen. Ich war sicher, dass er in meine Richtung blickte, als er zu den Schlussworten der Predigt ansetzte: „Arm ist der, der niemandem danken kann.“ Dann traten noch Hildegard und Reinhold nach vorne und trugen Fürbitten vor. Sie hatten silbernen Hochzeitstag („auch eine Art Erntedank“), sahen aber ziemlich blass und mitgenommen aus, als wäre ihnen am Morgen etwas Unangenehmes klar  geworden. Reinhold hatte eine tiefe, tragende Stimme, sicherlich sang er im Männerchor, und ich wünschte mir, er könnte der Gemeinde sagen, was er wirklich dachte an diesem Tag, an dem für ihn die Früchte der Liebe eingefahren werden sollten. Beim Gesang war ich der Einzige, der ins Textbuch schaute. Ich entdeckte Ludwina in der Reihe vor mir, aber als wir uns zum Zeichen der Verbundenheit die Hände reichen sollten und ich ihr meine entgegenstreckte, wurde sie rot und sah zur Seite. Mein Magen knurrte, als die Gemeinde sich zum Abendmahl anstellte, und ich floh unter strafenden Blicken, die sich auch nicht aufhellten, als ich deutlich zu viel Geld in den herumgereichten Klingelbeutel warf.

geworden. Reinhold hatte eine tiefe, tragende Stimme, sicherlich sang er im Männerchor, und ich wünschte mir, er könnte der Gemeinde sagen, was er wirklich dachte an diesem Tag, an dem für ihn die Früchte der Liebe eingefahren werden sollten. Beim Gesang war ich der Einzige, der ins Textbuch schaute. Ich entdeckte Ludwina in der Reihe vor mir, aber als wir uns zum Zeichen der Verbundenheit die Hände reichen sollten und ich ihr meine entgegenstreckte, wurde sie rot und sah zur Seite. Mein Magen knurrte, als die Gemeinde sich zum Abendmahl anstellte, und ich floh unter strafenden Blicken, die sich auch nicht aufhellten, als ich deutlich zu viel Geld in den herumgereichten Klingelbeutel warf.

Draußen empfing mich Sonnenschein, das Tal konnte man nun weit überblicken, ich atmete tief durch wie nach einer Prüfung, und dass dieser Morgen wie gemacht schien für meine Wanderung, beschwingte mich. Hätte ich nicht solchermaßen unvermutet das Gefühl gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ich wäre vermutlich gar nicht mit Oehler ins Gespräch gekommen. Zumal man nicht übersehen konnte, dass er nicht mehr ganz bei sich war. Ganz entgegen meiner Art sprach ich ihn im Vorübergehen an; warum er denn nicht wie alle anderen zum Erntedank in der Kirche sei, fragte ich, und er, der mit weit ausholenden Schritten, vorgeneigtem Oberkörper und gesenktem Kopf leise vor sich hin flüsternd die Bergstraße hinab in Richtung der Ortschaft Platz ging und dabei von Zeit zu Zeit den rechten Zeigefinger anfallartig in die Luft stieß, erschrak heftig, als hätte er von mir einen Schlag zu befürchten, und sagte sogleich, in der Kirche sei er schon lange nicht mehr gewesen, zumindest seit er sonntags diese Strecke mit Karrer gehe, oder vielmehr gegangen sei, denn Karrer, mit dem er noch letzte Woche hier spazierte, wäre nun doch vollkommen und endgültig verrückt geworden und zweifellos für immer nach Steinhof gebracht worden. Das habe auch Scherrer geäußert, der mit ihm betraute Psychiater, der ihn, Oehler, für heute Mittag zu einem neuerlichen Gespräch über die genauen Umstände von Karrers Verrücktwerden gebeten habe. Auch über Hollensteiner, so stehe zu befürchten, werde bei dem Verhör zu sprechen sein, jawohl Hollensteiner, die ehemalige Koryphäe auf dem Wissenschaftsgebiet der Chemie, denn dieser sei ein enger Freund Karrers, oder vielmehr gewesen, denn Hollensteiner sei ja bereits vor Monaten ins Wasser gegangen. So sprach er ohne Unterbrechung. Ob er mich dabei überhaupt wahrnahm, konnte ich nicht einschätzen. Mehrfach versuchte ich, etwas zu erwidern, auf Verwirrte muss man eingehen, erinnerte ich mich, dann werden sie nicht gefährlich, aber schon nach wenigen Minuten verwünschte ich meinen Übermut und hielt Ausschau nach Möglichkeiten, mich seinem Ansturm zu entziehen. Nachdem wir Platz durchlaufen hatten, eine Ortschaft, die wie von allen Seelen verlassen da lag, erblickte ich hinter einem verfallenen Hotel den Eingang zu dem vom Kaunertaler Kulturverein geführten Talmuseum. Ich begann schon Verabschiedungsformeln an Oehler zu richten, doch dieser folgte mir mit dem Hinweis, auch Karrer und er hätten sonntags, wenn sie hier gegangen seien, stets im Talmuseum Station gemacht, vor allem im Winter, wenn Karrer, von einer andauernden Angst vor Verkühlung getrieben, darauf bestanden habe, sich dort aufzuwärmen, nur um dann drinnen sogleich Beklemmungen und Erstickungsgefühle zu erleiden, aber das seien natürlich schon deutliche Anzeichen seines vollkommenen und endgültigen Verrücktwerdens gewesen.

Wir betraten das niedrige, fensterlose Schindeldachgebäude ohne jemandem zu begegnen oder ein Eintrittsgeld zu entrichten, gelangten über eine Kellertreppe in eine Vielzahl labyrinthisch ineinander verwinkelter Ausstellungsräume. An der Decke verliefen Gasadern, und die wenigen schweren Messingleuchten, die die Exponate nur spärlich beleuchteten, hingen wie Fangarme herab. Es herrschte absolute Stille, sogar Oehler war verstummt. In seit langem nicht abgestaubten Vitrinen lag ohne ersichtliche Ordnung ein Sammelsurium mir gänzlich unbekannter Gegenstände: Kräutermörser, Sauerkübel, Pechhacken – durch die Zeit gerettete Zeugnisse landwirtschaftlicher und handwerklicher Geschicklichkeit und entbehrungsreicher Leben. Ein Pfundwagen und ein Dutzend Forstgeräte aus dem frühen 18. Jahrhundert waren erhalten geblieben, eine Turbine aus dem ersten Wasserkraftwerk stand in der Ecke. Daneben hing die frühere Turmuhr der Muflerkapelle an der Wand, im nächsten Raum, der tonnengewölbt und rauchgeschwärzt wie eine alte bäuerliche Küche war, notierte ich mir Tabakschneider, Wiegemesser, Wurstfüller, Kaser, Schmalzfässer, Waschrumpel und  Milchstotzen in meinen Block. Ich stieß mir die Hüfte an einer transportablen Schusterwerkstatt, die mich an glückliche Nachmittage meiner Kindheit an der Hobelbank meines Vaters erinnerte, und strich über die rostige Oberfläche riesiger stählerner Geräte zur Flachs- und Wollverarbeitung. Oehler blieb immer dicht hinter mir. Eine eigentümliche Ruhe hatte uns seit unserem Eintritt umgeben, nur unsere langsamen, immer wieder stockenden Schritte auf dem Dielenboden waren zu hören und von Zeit zu Zeit Oehlers leise Stimme, mit der er mir, wann immer ich ein Ausstellungsstück länger betrachtete, den entsprechenden Namen und die ursprüngliche Anwendungsweise zuflüsterte. Er war wie verwandelt. Der hastige Furor war von ihm gewichen, derselbe Mann, dessen nervöses Wortstakkato mich noch Minuten zuvor betäubt und fast in die Flucht geschlagen hatte, erklärte mir nun mit dem sanften Gleichmut eines Dorfschullehrers, dass das Kaunertal einst Weidegebiet für Kelten, Räter und Römer gewesen und erst im 11. Jahrhundert dauerhaft besiedelt worden sei. Dass hier später sogar Kaiser Maximilian seiner Jagdleidenschaft gefrönt habe und wie der am Poschenhof geborene Tischler Melchior Hefele ein weltberühmter Architekt im Dienste der Kirchenfürsten wurde. Woher er das alles wisse, fragte ich ihn und überlegte, warum wir flüsterten, doch Oehler blickte mich nur an, als hätte ich ihn beleidigt.

Milchstotzen in meinen Block. Ich stieß mir die Hüfte an einer transportablen Schusterwerkstatt, die mich an glückliche Nachmittage meiner Kindheit an der Hobelbank meines Vaters erinnerte, und strich über die rostige Oberfläche riesiger stählerner Geräte zur Flachs- und Wollverarbeitung. Oehler blieb immer dicht hinter mir. Eine eigentümliche Ruhe hatte uns seit unserem Eintritt umgeben, nur unsere langsamen, immer wieder stockenden Schritte auf dem Dielenboden waren zu hören und von Zeit zu Zeit Oehlers leise Stimme, mit der er mir, wann immer ich ein Ausstellungsstück länger betrachtete, den entsprechenden Namen und die ursprüngliche Anwendungsweise zuflüsterte. Er war wie verwandelt. Der hastige Furor war von ihm gewichen, derselbe Mann, dessen nervöses Wortstakkato mich noch Minuten zuvor betäubt und fast in die Flucht geschlagen hatte, erklärte mir nun mit dem sanften Gleichmut eines Dorfschullehrers, dass das Kaunertal einst Weidegebiet für Kelten, Räter und Römer gewesen und erst im 11. Jahrhundert dauerhaft besiedelt worden sei. Dass hier später sogar Kaiser Maximilian seiner Jagdleidenschaft gefrönt habe und wie der am Poschenhof geborene Tischler Melchior Hefele ein weltberühmter Architekt im Dienste der Kirchenfürsten wurde. Woher er das alles wisse, fragte ich ihn und überlegte, warum wir flüsterten, doch Oehler blickte mich nur an, als hätte ich ihn beleidigt.

Dann ging er voran in einen angrenzenden stillgelegten Bergbaustollen, in dem auf Schürfrosten exemplarisch ausgebreitet Silber, Kupferkies und Schwefel funkelten. Seine Schritte hallten wie in einem langen Tunnel, und ich wollte ihm schon nachfolgen, als mein Blick auf einer kleinformatigen Fotografie hängen blieb, die in einer schmalen, dem Bergsteigen gewidmeten Seitennische hing, zwischen abgefahrenen Kufen alter Schlitten, zu riesigen Knoten aufgerollten Seilen und stumpfgeschlagenen Spitzhacken. Ich verharrte augenblicklich, denn für eine Sekunde glaubte ich, in ein mir zutiefst vertrautes Gesicht zu sehen. Die an den Seiten bereits aufgerollte Schwarzweißaufnahme, die die Jahrzehnte trüb-gelblich verblichen hatten, zeigte einen verhalten lächelnden Mann im Gebirge, der mit gespreizten Beinen im Schnee saß, neben ihm waren seine Ski und Stöcke in den Boden gerammt. Den Rucksack hatte er abgelegt, ebenso Mütze und Handschuhe, hinter ihm war nicht weit entfernt ein Gipfelkreuz verschwommen zu erkennen, ringsum nichts als weiße Bergkuppen. Gleißender Sonnenschein ließ ihn blinzeln, eine Hand schirmte die Augen ab, die mehr als der Rest des Gesichtes sein vorgerücktes Alter verrieten. Der Blick des Mannes ging kaum merklich an der Kamera vorbei und richtete sich auf etwas, das weit entfernt zu sein schien, eine heimliche Beunruhigung lag darin, so als traute er der Witterung nicht und fürchtete schon um einen sicheren Abstieg. Fast unleserlich, in krakeliger Schrift, stand unter dem Bild: Bergführer Eduard Naegele, Glockturm, Februar 1940. Meine Knie waren weich, wie früher, wenn ich beim Fußball zum entscheidenden Elfmeter antrat, doch erst jetzt verstand ich, warum. Der Mann auf der Fotografie glich bis aufs Haar meinem Vater, der vor weniger als einem Jahr an einer seltenen Krankheit gestorben war. Die kerzengerade Haltung des Rückens, der leicht schief gelegte Kopf, die weit auseinander liegenden Augen. Das war der Augenblick, in dem ich entschied, meine Route zu ändern. Ich musste auf den Glockturm. Eine Tür schlug zu und ich erschrak. Ich horchte auf Oehlers Schritte, doch nichts war zu hören, nur wieder jenes hohe, klirrende Geräusch, als spielte jemand mit Kleingeld. Ich trat an den dunklen Stollen, in dem Oehler verschwunden war und der aussah wie der Eingang zu einem tief hingestreckten steinernen Iglu. „Herr Oehler?“, rief ich vorsichtig, dann noch einmal lauter, keine Antwort. Mit einem Mal schien mir nichts logischer, als dass Oehler sich an mir vorbei nach oben geschlichen und mich an diesem wie aus der Welt gefallenen, unterirdischen Ort eingesperrt hatte. Ich begann zu laufen, erst zögernd, dann schneller, glaubte schon, den Ausgang nicht mehr zu finden, dann die Treppe hinauf und hinaus, die Tür war unverschlossen, erst auf der Gletscherstraße blieb ich stehen und blickte zurück. Die Sonne stand im Zenit, es musste genau Mittag sein. Von Oehler keine Spur.

Lustlos setzte ich meinen Weg fort. All die lokalhistorischen Sehenswürdigkeiten, die mich noch zuvor in allen Details interessiert hatten, waren mir nun gleichgültig und fast lästig. Durch die Fenster des Flügelhauses von Anton Wille an der Abzweigung nach Weiler warf ich nur einen flüchtigen Blick im Vorübergehen, den Umweg zum Gletschertopf, das  von einem Murenabgang freigelegte skulpturale Werk der letzten Eiszeit, machte ich erst gar nicht. Der Gepatschstausee, der imposante Blick auf das Abbruchgebiet für die riesigen Steinquader der Staumauer, die leuchtenden Lupinen, die ich auf den Hängen unterhalb der Straße entdeckte, der Wasserfall des Wurmetalbachs und die Urfelschlucht – all das wollte mich nur vom Eigentlichen ablenken. Ich brauchte ungefähr drei Stunden, bis ich die Gletschertalstraße durchlaufen und die neugotische Holzkapelle Maria im Schnee erreicht hatte. Nur wenige andere Wanderer begegneten mir unterwegs, Grußworte erwiderte ich unwillig, zweimal fragte ich nach dem Wanderweg zum Glockturm und war nicht freundlich dabei. Nicht einmal die Busenlarch, ein von der Laune der Natur einem Frauenkörper nachgebildeter Baumstamm, fand meine längere Aufmerksamkeit. Es war nun keine Zeit mehr zu verlieren. Es ging schon auf halb fünf zu, als ich oberhalb der Gepatschalm, wo das Glockenläuten träger Milchkühe mich verhöhnte, endlich die richtige Wegmarkierung fand, Glockturm, ca. 4 Stunden, nur für erfahrene Alpinisten, stand dort. Das war vor Einbruch der Dunkelheit nicht zu schaffen, trotzdem ging ich voran. Im Gepatschhaus, wo ich mich noch mit Proviant versorgt und eine Suppe zu mir genommen hatte, war man skeptisch gewesen, es sei zu spät, im Dunkeln seien die Wegmarken kaum auszumachen, und ob ich oben auf der Hütte Unterkunft für die Nacht fände, sei keinesfalls sicher. Und doch fühlte ich mich, als ich den ersten Anstieg bewältigt hatte und die ersten Nadelbäume des Zirbelwaldes mir ihre Schatten vor die Füße warfen, so frei und bei mir wie seit Jahren nicht. Fast hätte ich ein Lied angestimmt. Mehrmals blieb ich stehen und verglich die Aussicht mit den Bergskizzen auf meiner Karte, auf der anderen Seite des Tals machte ich in der Ferne die Gletscherzunge des Gepatschferners und die Gipfel des Kaunergrats aus, und als ich unter mir auch noch den von Gletschereis gespeisten Weißsee schimmern sah, weit entfernt und zugleich so nah, dass ich glaubte, hineinspucken zu können, da schämte ich mich beinahe, so schön war es. Die untergehende Sonne tat das Übrige dazu.

von einem Murenabgang freigelegte skulpturale Werk der letzten Eiszeit, machte ich erst gar nicht. Der Gepatschstausee, der imposante Blick auf das Abbruchgebiet für die riesigen Steinquader der Staumauer, die leuchtenden Lupinen, die ich auf den Hängen unterhalb der Straße entdeckte, der Wasserfall des Wurmetalbachs und die Urfelschlucht – all das wollte mich nur vom Eigentlichen ablenken. Ich brauchte ungefähr drei Stunden, bis ich die Gletschertalstraße durchlaufen und die neugotische Holzkapelle Maria im Schnee erreicht hatte. Nur wenige andere Wanderer begegneten mir unterwegs, Grußworte erwiderte ich unwillig, zweimal fragte ich nach dem Wanderweg zum Glockturm und war nicht freundlich dabei. Nicht einmal die Busenlarch, ein von der Laune der Natur einem Frauenkörper nachgebildeter Baumstamm, fand meine längere Aufmerksamkeit. Es war nun keine Zeit mehr zu verlieren. Es ging schon auf halb fünf zu, als ich oberhalb der Gepatschalm, wo das Glockenläuten träger Milchkühe mich verhöhnte, endlich die richtige Wegmarkierung fand, Glockturm, ca. 4 Stunden, nur für erfahrene Alpinisten, stand dort. Das war vor Einbruch der Dunkelheit nicht zu schaffen, trotzdem ging ich voran. Im Gepatschhaus, wo ich mich noch mit Proviant versorgt und eine Suppe zu mir genommen hatte, war man skeptisch gewesen, es sei zu spät, im Dunkeln seien die Wegmarken kaum auszumachen, und ob ich oben auf der Hütte Unterkunft für die Nacht fände, sei keinesfalls sicher. Und doch fühlte ich mich, als ich den ersten Anstieg bewältigt hatte und die ersten Nadelbäume des Zirbelwaldes mir ihre Schatten vor die Füße warfen, so frei und bei mir wie seit Jahren nicht. Fast hätte ich ein Lied angestimmt. Mehrmals blieb ich stehen und verglich die Aussicht mit den Bergskizzen auf meiner Karte, auf der anderen Seite des Tals machte ich in der Ferne die Gletscherzunge des Gepatschferners und die Gipfel des Kaunergrats aus, und als ich unter mir auch noch den von Gletschereis gespeisten Weißsee schimmern sah, weit entfernt und zugleich so nah, dass ich glaubte, hineinspucken zu können, da schämte ich mich beinahe, so schön war es. Die untergehende Sonne tat das Übrige dazu.

Nach etwa einer Stunde erreichte ich die Schneegrenze. Es hatte sich merklich abgekühlt, Abendnebel zog auf und schnitt mir ins Gesicht. Immer häufiger verlor ich nun die orangefarbenen Markierungen, die auf Steine entlang des Wegs gepinselt oder als kleine Pflöcke in den Boden geschlagen waren, aus den Augen, musste stehen bleiben und mich nach allen Seiten wendend nach ihnen suchen. Doch noch immer machte ich mir keine Sorgen. Auf einem größeren Flachstück wollte ich pausieren, ich verließ meinen Weg und steuerte auf eine von einem niedrigen, sicherlich Stein für Stein per Hand errichteten Steinwall umgrenzte, schneebedeckte Lichtung zu, in der ich einen Schlechtwetterhang vermutete, eine Sammelstelle für Hirten und Tiere bei Schneefall. Als ich näher kam, glaubte ich dort im Dämmerlicht undeutlich einen dunklen Fleck im Schnee zu erkennen, das morsche Stück eines vor langer Zeit gefällten Baumstamms, und es war sicherlich meinen schlechten Augen geschuldet, dass ich schon auf kaum mehr als zehn Meter herangekommen war, bis ich glauben konnte, was ich da sah –, dass dort kein Holz, kein Ast, auch kein Tierkadaver reglos wie auf weißer Watte lag, sondern ein Mensch. Der Schreck traf mich wie ein Tritt in die Kniekehlen. Mein erster Impuls war zu fliehen. Doch schon im nächsten Augenblick war ich herangesprungen, beugte mich über den leblosen Jungen, nicht älter als achtzehn Jahre konnte er sein, seine geöffneten Augen starrten in den Himmel, ein Bein ruhte auf dem anderen, die Hände waren auf der Brust gefaltet, ganz so, als habe er sich zum Sterben noch in eine bequeme Position gebracht. All das passierte innerhalb weniger Sekunden, so dass ich nicht mehr mit Sicherheit sagen kann, wann ich merkte, dass er noch lebte. Ob ich erst hilflos an seiner Schulter rüttelte und „hey“ rief, „hey, Junge“, oder ob er mir da schon seinen Kopf zugedreht hatte, selig lächelnd, als erwachte er aus einem sanften Traum, und in einem Dialekt, den ich nicht zuordnen konnte, sagte, so freundlich und leise und seltsam gewählt, als kämen wir in einer Kunstausstellung ins Gespräch, „Guten Abend, mein Herr, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist?“

Es ist grotesk, wie man sich noch in den absonderlichsten Momenten – und gerade dann – an ein Leben lang eingeübte Verhaltensmuster klammert. Die Situation war von größter Irrealität, tatsächlich glaubte ich, eine Erscheinung spräche zu mir. Und dennoch tat ich augenblicklich wie geheißen, blickte auf meine Armbanduhr und antwortete, es gehe auf sechs  zu. Dann hatte ich mich wieder gefasst, wollte schon fragen, warum er hier alleine im Schnee liege, und ihm vorhalten, mich zu Tode erschreckt zu haben, da hatte er sich schon aufgerichtet und zu sprechen begonnen, es sei doch sonderbar, sagte er, da habe er das Gefühl, seit Stunden hier zu liegen und auf den Abend zu warten, und in Wahrheit sei erst eine Viertelstunde vergangen. „Umzukommen ist langweilig, wie es scheint.“ Alles an dem Jungen, der sich gleich darauf höflich und förmlich als Hans vorstellte, war wie aus einem früheren Jahrhundert, seine wohlerzogene, steife Ausdrucksweise, aber auch sein Erscheinungsbild. Er trug eine langärmelige Kamelhaarweste und Wickelgamaschen, seine Telemarkski, die wie zwei Kommata neben ihm lagen und hellbraun lackiert leuchteten, waren an den Spitzen mit Leder überzogen. Eine solche Ausrüstung kannte ich bisher nur aus den frühen Luis-Trenker-Filmen.

zu. Dann hatte ich mich wieder gefasst, wollte schon fragen, warum er hier alleine im Schnee liege, und ihm vorhalten, mich zu Tode erschreckt zu haben, da hatte er sich schon aufgerichtet und zu sprechen begonnen, es sei doch sonderbar, sagte er, da habe er das Gefühl, seit Stunden hier zu liegen und auf den Abend zu warten, und in Wahrheit sei erst eine Viertelstunde vergangen. „Umzukommen ist langweilig, wie es scheint.“ Alles an dem Jungen, der sich gleich darauf höflich und förmlich als Hans vorstellte, war wie aus einem früheren Jahrhundert, seine wohlerzogene, steife Ausdrucksweise, aber auch sein Erscheinungsbild. Er trug eine langärmelige Kamelhaarweste und Wickelgamaschen, seine Telemarkski, die wie zwei Kommata neben ihm lagen und hellbraun lackiert leuchteten, waren an den Spitzen mit Leder überzogen. Eine solche Ausrüstung kannte ich bisher nur aus den frühen Luis-Trenker-Filmen.

Von Anfang an sprachen wir eigentümlich vertraut miteinander, ich wurde das Gefühl nicht los, ihn seit langem gut zu kennen, und es hätte mich nicht gewundert, wenn wir uns, als wir einander bekannt machten, umarmt hätten. Er sei froh mich zu treffen, sagte er, denn er habe, kurz nachdem der Nebel aufgezogen sei, den Weg verloren und sich schon darauf eingestellt, hier die Nacht zu erwarten. Er griff nach seinem Rucksack, zog eine flache Flasche Portwein und eine Tafel Schokolade heraus und bot mir beides an. Das sei doch Wahnsinn, brachte ich jetzt aufgebracht hervor, nachts werde es hier weit unter null Grad haben, unmöglich könne man das in seinem Aufzug überleben. Daran habe er noch gar nicht recht gedacht, sagte der Junge, aber das stundenlange Ersteigen des Hanges und der eisige Wind bei den Abfahrten hätten ihn so erschöpft und benommen gemacht, dass er sich nur einen Moment habe ausruhen wollen. Dabei müsse ihn unmerklich jenes Gipfelfieber überfallen haben, von dem er gelesen habe, dass es – mit Sauerstoffmangel habe es offenbar zu tun – einen in den Bergen leichtsinnig und gleichgültig mache, mitunter so sehr, dass man es fast darauf anlege, sich um die Orientierung zu bringen. Er sei wohl für einen Augenblick mit offenen Augen eingeschlafen, denn er entsinne sich absonderlicher Träume, von am Ufer einer Bucht spielenden, bogenschießenden und musizierenden Jungen und Mädchen, die an Felsennischen lehnten und von einer Uferfelsenplatte zur anderen sprangen, aber auch von mächtigen Säulen eines Tempeltors ohne Sockel, aus zylindrischen Blöcken getürmt, in deren Fugen Moos spross. In seinem Traum habe er durch einen Spalt in der Tempelkammer zwei graue Weiber erblickt, die über einem Opferbecken in wilder Stille mit bloßen Händen ein kleines Kind zerrissen, er habe zartes blondes Haar mit Blut verschmiert gesehen und Knöchlein in den Mündern der Furien knacken hören. So laut habe er vor Entsetzen geschluckt, dass sie ihn entdeckt und ihre blutigen Fäuste nach ihm geschüttelt hätten, und er könne mir gar nicht genug dafür danken, ihn aus diesem Alptraum geweckt und befreit zu haben, denn allein hätte er sich zweifellos für immer darin verloren.

Ich fragte mich, was ich nur an mir hatte, dass ich stets diese Sonderlinge auf mich zog.

Wie sich herausstellte, war Hans seit Jahren Patient in dem angesehenen und nahe gelegenen Sanatorium „Berghof“, ohne dass man Art und Ursache seines Leidens jemals ganz hat herausfinden oder dieses lindern oder gar heilen können, und aus purer Langeweile hatte er erst vor wenigen Wochen mit dem Skifahren begonnen. „Bitte erwarten Sie also von mir kein Virtuosentum“, sagte er entschuldigend und fragte, ob er sich mir eine Weile anschließen dürfe, bis er die ihm vertraute Piste wieder gefunden habe. Ich erklärte, ich sei auf dem Weg zum Glockturm, und würde ihm raten, entlang der Wegmarkierungen talwärts bis zum Gepatschhaus zu gehen, um dort für eine Nacht unterzukommen. Doch er winkte gleich ab, keinesfalls dürfe er das Abendessen im Berghof versäumen, sein Fehlen bei den Betätigungen des Nachmittags werde ihm sicherlich ohnehin Schelte einbringen. So gingen wir gemeinsam weiter, tasteten uns voran, seine Ski hatte der Junge geschultert, es war nun fast ganz dunkel. Als kurz darauf leichter Schneefall einsetzte und immer stärkerer Wind aufzog, der bald wie mit Sensen auf uns einhieb, so dass wir den Kopf zur Seite wenden mussten, um zu Atem zu kommen, erwog ich zum ersten Mal, mein Vorhaben abzubrechen und umzukehren. Hans dagegen schien unsere Lage nicht das Geringste auszumachen. Schon seit längerer Zeit, sagte er, übe das Erfrieren auf ihn eine heftige Faszination aus, ja er habe sogar allerlei wissenschaftliche Fachbücher darüber gelesen. Lange sei es den Medizinern etwa ein Rätsel  gewesen, warum einsam Erfrierende als letzte Lebenstat sich nicht selten noch ihrer Kleidung und damit ihres letzten Schutzes entledigen, warum Zeitungen immer wieder von erfrorenen Obdachlosen berichten, die bis auf die Unterwäsche entblößt auf Parkbänken festgefroren aufgefunden werden, ihre Kleidung und Habseligkeiten um sich verstreut, wie hastig vom Leib gerissen. Er wolle mich nicht mit wissenschaftlichen Details langweilen, sagte Hans, aber er fände es geradezu rührend, dass sterbende Zellen als letzte Gabe noch Hitzewellen simulierten, und beruhigend, dass der Körper einen noch im endgültigen Erstarren glauben mache, eine wärmende, schützende Burg zu sein.

gewesen, warum einsam Erfrierende als letzte Lebenstat sich nicht selten noch ihrer Kleidung und damit ihres letzten Schutzes entledigen, warum Zeitungen immer wieder von erfrorenen Obdachlosen berichten, die bis auf die Unterwäsche entblößt auf Parkbänken festgefroren aufgefunden werden, ihre Kleidung und Habseligkeiten um sich verstreut, wie hastig vom Leib gerissen. Er wolle mich nicht mit wissenschaftlichen Details langweilen, sagte Hans, aber er fände es geradezu rührend, dass sterbende Zellen als letzte Gabe noch Hitzewellen simulierten, und beruhigend, dass der Körper einen noch im endgültigen Erstarren glauben mache, eine wärmende, schützende Burg zu sein.

Wahrscheinlich gab mir das den Rest. Seit Nebel und Wolken das Mondlicht verschleierten, hatten wir unser Tempo weiter verlangsamt, wie Erblindete tappten wir durch die Dunkelheit, ein steiler Anstieg erhob sich vor uns, und obwohl vor Anstrengung bereits Hemd und Pullover durchgeschwitzt waren, schlotterte ich vor Kälte am ganzen Leib. Die Wahrheit war, dass ich nicht die geringste Ahnung hatte, wie weit entfernt von der rettenden Hütte wir noch waren. Dass ich bereits sämtlichen Proviant und alles Wasser verbraucht hatte. Und dass ein Weggefährte neben mir lief, für den ich schon aufgrund des Altersunterschieds die Verantwortung trug, der mir zugleich aber mit jedem weiteren Schritt unheimlicher wurde. Als ich stehen blieb und sagte, wir müssten umkehren, lachte Hans nur verhalten, wie über eine unpassende Pointe, und ging weiter. Ich setzte ihm nach, packte ihn von hinten an der Schulter und schrie ihn an, er solle jetzt gefälligst mitkommen, bevor ich mich vergesse, doch da fuhr der Junge mit solcher Gewalt herum, dass mein Arm fort flog, und packte mich mit einer Hand am Hals. Ich bekam keine Luft mehr und versuchte, während mir nie zuvor gehörte Laute entfuhren, mit meinen Händen sein Gesicht zu erreichen. Auf die Augen, immer auf die Augen, schoss es mir durch den Kopf. Hans sagte kein Wort, sah mich nur an, während ich in seiner Hand zappelte. Es stimmt, was Ernst Jünger einst in sein Tagebuch notierte: man sieht es einem Menschen erst im letzten Moment an, ob er in der Lage ist, einem anderen das Leben zu nehmen. Als er mich losließ, klappte ich zusammen wie ein Taschenmesser, mit auf die Knie gestützten Händen kam ich röchelnd zu Atem. Da war Hans schon weitergegangen, bedächtig setzte er jeden Schritt, wie zuvor, als sei nichts gewesen. Kurz darauf, als er schon im Dunst verschwunden war, meinte ich noch, ihn heiter pfeifen zu hören.

An meinen Abstieg kann ich mich kaum entsinnen. Von ähnlichen Gedächtnislücken berichten sonst Unfallopfer oder Traumatisierte. Dass ich in der Dunkelheit und in meinem Zustand den Weg nicht verlor, grenzt an ein Wunder. Irgendwann sah ich in der Ferne wie zwinkernde Augen die erleuchteten Fenster des Gepatschhauses, und trotz meiner Erschöpfung begann ich zu rennen. Ich kümmerte mich nicht um die Uhrzeit, sondern schlug so lange an die Eingangstür, bis ein ebenso erboster wie besorgter Wirt öffnete. Nein, brüllte ich ihn an, ich bräuchte kein Zimmer, aber er müsse sofort die Bergwache verständigen, da sei ein Junge allein am Berg, irgendwo zwischen dem Glockturm und dem Sanatorium „Berghof“. Ich kam kaum zu Atem, so außer mir war ich. Der Mann blickte mich an, als sei ich selbst einer Anstalt entflohen. Für eine Sekunde sah ich mich dort stehen, in vollkommen unangebrachtem Aufzug, zitternd, die Hose durchnässt bis zu den Knien hinauf, Hände und Turnschuhe schlammbeschmiert, schmelzende Eiskristalle im Haar, wild gestikulierend, heiser vor Erregung. An der Körperhaltung des Mannes erkannte ich, dass er Angst vor mir hatte. Da wusste ich, dass ich weg von hier musste, sofort, bevor es zu spät war. Ich rannte hinunter zur Straße, rief noch einmal über die Schulter, „der Junge, suchen Sie den Jungen!“, und lief und lief. „Es gibt hier kein Sanatorium!“, rief der Mann mir hinterher, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Ich kann nicht mehr sagen, wie ich zu meinem Auto kam, das immer noch in Nufels stand – ob mich jemand mitnahm oder ob ich wirklich die ganze Strecke zurückrannte, wie mein Gedächtnis mich glauben machen will. Auch an die Autofahrt, die mich angesichts meiner Ermattung leicht das Leben hätte kosten können, habe ich nicht die geringste Erinnerung. Irgendwann früh morgens muss ich in München gewesen sein, und als ich mittags in meinem Bett erwachte, lag meine von Dreck und Schweiß verkrustete Kleidung im Zimmer verteilt, wie hastig vom Leib gerissen. Ich hatte hohes Fieber.