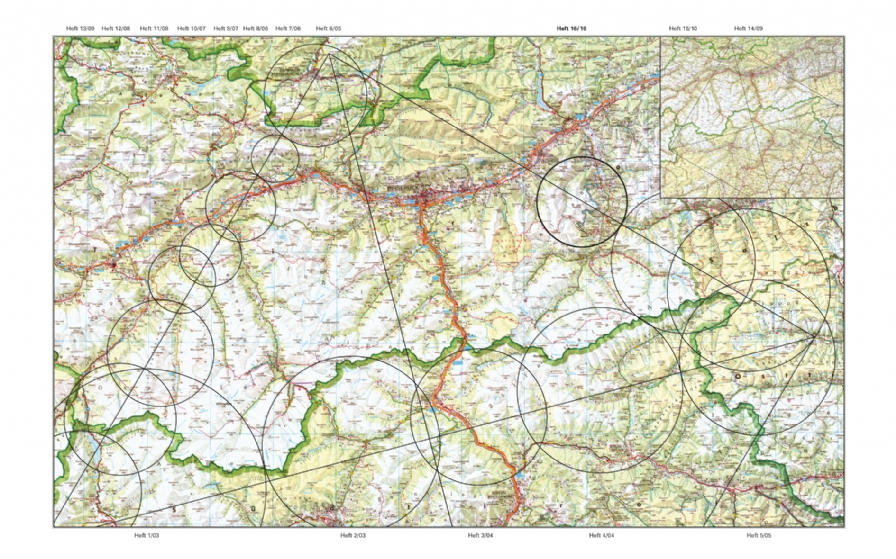

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Derzeit befinden wir uns auf einer Geraden, die von Obermauern im Osttiroler Virgental nach Garmisch-Partenkirchen führt. In der aktuellen Folge schwankt Martin Prinz zwischen Erinnerung, Roman, Wirklichkeit und Wanderung.

I.

I.

Im Zug hatte ich noch die für den neuen Roman aus Schubladen und Ablagen zusammengetragene Zeitungsausschnitts-Sammlung zu ordnen versucht. Es war sich natürlich nicht ausgegangen, also verstaute ich kurz vor Jenbach die bereits geordneten Geschichten wie die ungeordneten in zwei Stoffsäcke und steckte sie zur Ausrüstung der nächsten zweieinhalb Tage in den Rucksack. Vor dem Halt hätte ich beinahe zu zahlen vergessen. Spätestens dabei hätte ich mich an die notwendige Bankomatabhebung erinnern sollen, war aber am Jenbacher Bahnhof anstatt in die Kassenhalle direkt zum Bahnsteig der Zillertalbahn geeilt. Dort ging der Schaffner zum Glück so seelenruhig vor den Waggons auf und ab, dass die Erkenntnis schnell wieder auftauchte, immer noch viel zu wenig Bargeld für eine Fahrt in die Berge bei mir zu haben. Nicht zuletzt, da ich aufgrund der fortgeschrittenen Tageszeit in Hippach einen Teil des Wegs zur Rastkogelhütte mit einem wenige Minuten nach der Zugankunft abfahrenden Bus zurücklegen wollte; dem letzten Bus des Tages, der mich bis zum Berggasthof Mösl auf ungefähr 1300 Meter Seehöhe bringen sollte, sodass sich in den verbleibenden eineinhalb Stunden Tageshelle auch die restlichen 800 ausgingen.

Ähnlich knapp war es auch vor zwei Jahren gewesen. Auf meiner Alpenreise, die von Triest damals bereits einen Monat gedauert hatte.

II.

Der Auftrag, ein Stück meiner Reise zu wiederholen, war telefonisch gekommen. An einem Mittwoch in der letzten Augustwoche. Ich war gerade mit meinem nach dem Bremsenstich vom Wochenende eigenartig stark angeschwollenen Unterschenkel am Weg zum Arzt gewesen. Zudem hatte ich mir für die kommenden Wochen und Monate jeden weiteren Termin verboten, jeden mich vom Roman zusätzlich ablenkenden Text ohnedies. Andererseits: Die vorgeschlagene Strecke war ich auf meiner Alpenreise schon gegangen. Ein paar hundert Euro also für eine Route, von der ich in meinem Alpenbuch bereits erzählt hatte, das war nicht schlecht. Das war für einen Mann, der sich gerade mit seiner Frau ein Haus kaufte, doch um einiges weniger Kapital hatte als sie, natürlich eine Verlockung.

„Suppe und Würste, dazu zwei große Apfelsäfte mit Leitungswasser. – Mehr war sich während der kaum halbstündigen Rast im Berggasthof nicht ausgegangen. Dann wieder unter die Pelerine, hinein in die nassen Handschuhe, hinauf und hinein ins stetig sich verengende Tal, hinauf über glitschige Steige, vorbei an den Kühen der ersten bewirtschafteten Almen. Und vorbei auch, zum Glück ohne behelligt zu werden, an einem vor lauter Aufregung über die rote, von ihrem Rucksack um einiges überragte Regengestalt verständlicherweise bellenden Hund.“

Die Entscheidung, für diese Landvermessung nicht nur die Tastenkombination copy/paste zu wählen, hatte ich bereits vor meiner Zuganreise getroffen, indem dieser Regenabend aber der Beginn eines gerade in seiner allmählichen Selbstverständlichkeit unheimlichen Wiedergängertums von Geschehnissen und Augenblicken werden sollte, wäre mir ohnedies nichts anderes übrig geblieben.

Abgesehen davon, dass schon mit der Wiederholung des Hundes sich jede Frage nach bloßem copy/paste für ein annehmbares Honorar erübrigt hatte, war in meinem Kopf bald nach der Zusage eine ganz andere Kosten/Nutzen-Rechnung aufgetaucht. Denn mir war eine Episode für den Roman eingefallen, die nirgendwo anders als im Besuch einer vergangenen Reise stattfinden konnte. Ein Besuch bei sich selbst. Der ganze Roman sollte nichts anderes werden. Wobei sich zum Glück mit dieser Formulierung auch vermeiden lässt, hier bereits die Grundidee zu verraten. Eine Idee, von der ich wohl bis zum Bucherscheinen fürchten werde, sie könnte auch jemand anderer haben. Mit einem Besuch bei sich selbst aber ist ohnedies genug von der Geschichte eines Buches gesagt, die den Erzähler selbst in Erlebnisse versetzt, die ihm wie Ausgedachtes und bereits Erlebtes erscheinen.

Wie der Hund von der Pointalm. Ich war von Mösl kaum eine Viertelstunde unterwegs gewesen, als ich mich an den Hund vor zwei Jahren erinnerte. Er hatte sich gefürchtet, nicht vor mir, sondern vor meiner roten Pelerine, die meinen Rucksack und mich zu einer Gestalt formte, die mit ihrem Geruch nach all den Höhenmetern wohl deutlich einen Menschen erkennen ließ, nicht aber in ihrer höckerartigen Form. All das hatte ich, schon bevor ich die Pointalm erreichte, in der Erinnerung vor mir.

III.

Bevor der Hund aber auch im Roman auftaucht, sitzt der Erzähler im Zug. Im Gegensatz zu mir hat er weder Rucksack, Bergschuhe oder sonstige Wanderausrüstung bei sich. Anstatt in die Berge zu gehen, war es ihm um das bloße Unterwegssein mit dem Zug gegangen. Nicht als Flucht – so begründet eine solche nach dem davor Erlebten auch gewesen wäre. Draußen die Landschaft zwischen Böheimkirchen, St. Pölten und Linz, doch kein Fahrtwind, keine Fenster, die sich öffnen ließen. Dabei war es gerade die Erinnerung an Fahrtwind gewesen, die ihm in der erregten Verlorenheit seines Aufwachens ein Ziel gegeben hatte.

Es war auf der Fahrt von Scharnitz nach Mittenwald gewesen, zwei Jahre vor dem Morgen, an dem er kaum mehr gewusst hatte, wohin er angesichts des in den letzten 24 Stunden Erlebten noch sollte. Eine der wenigen, aufgrund von Wetter oder Witterung unumgehbaren Zug- oder Busfahrten während seiner Alpenreise. Damals war der Direktanstieg von Scharnitz über die Leutasch zur Meilerhütte aufgrund nächtlicher Schneegewitter und der vom späten Winter in dieser Höhe immer noch übrigen Altschneefelder unmöglich geworden. Weshalb er versucht hatte, von Mittenwald zumindest bis zum Schachenhaus zu gelangen, von wo aus gute Chancen bestanden, über die ursprünglich geplante Route durchs Reintal Richtung Zugspitzblatt und Ehrwald zu kommen.

„Alles okay bei dir?, schrieb mir Kathi per SMS, während ich bereits im Zug von Scharnitz in das fünf Kilometer nördlich gelegene Mittenwald saß.

Alles okay? – Eigentlich ja. (...).

Die Sonne schien, die Berge glitzerten, doch ich wusste nicht, was ich Kathi antworten sollte. Oder wusste es vielleicht zu genau. So genau, dass es mich bereits von allen Seiten anschaute. Allein darin etwa, wie vergeblich der Fahrtwind durch die offenen Waggonfenster wehte. Während ich mir in diesen Augenblicken wünschte, ich führe in einem Zug leerer Waggons, deren Fensterscheiben allesamt im Fahrtwind klapperten, allesamt aufs Ausgelassenste klapperten, übers Land, ohne je wieder zu halten.

Irgendwo donnerte es. In Mittenwald war alles voller Leute, Souvenirläden und Ansichtskartengeschäften. Doch ich wollte nur weiter, wollte hinaus in die Wälder und gehen, nur gehen, wie ein Zug mit offenen Fenstern im Fahrtwind.“

Kein anderes Wunschbild und überhaupt kein anderes Ziel, zu dem er sich noch aufraffen hätte können, hatte auch der Erzähler im Roman vor seiner Zugfahrt Richtung Westen vor sich:

Draußen der schmale Schilfgürtel des Wallersees, ein Fischer am Steg, ein Jogger am Radweg. Eine Landschaft wie am Morgen, das leere Blau des Sees, Windstille, während im Speisewaggon Mittagsgeschäftigkeit herrschte. Ich hatte Hunger, wartete jedoch mit dem Bestellen, war froh, dass ich Hunger hatte, dass etwas vor mir lag.

Die letzten engen Kurven, vorbei an eng gegen die Hänge gedrückten Häusern, einem Bach entlang – gleich würde es aber weiter werden und leicht bergab nach Salzburg führen.

Ich fragte mich, ob ich die ganze Strecke bereits hier so saß, mit Blick auf die Landschaft, unentwegt, und dem sich ständig ins bloße Schauen einmischenden Wissen, was ich mit der Gegend verband und welche als nächste kommen würde. Ob Fluss, Siedlung, Straße, Acker, See, Berge, Bauernhof oder Radweg, es war egal, wie viel ich im Speziellen davon noch nie bewusst wahrgenommen hatte. Darum ging es nicht, sondern um Erinnerung an etwas, das so stark war, dass ich nicht einmal sagen konnte, ob ich seit der Abfahrt, anstatt mit einem Kaffee und einem Mineralwasser am Fenster gesessen und hinaus geschaut zu haben, nicht ganz anderes getan hatte.

Vielleicht war ich gerade erst zu dem halbvollen Glas Mineralwasser zurückgekehrt und das hier gesehen Geglaubte wäre bloß Vergangenes, doch gleichzeitig auf so unheimliche Weise gegenwärtig, dass ich auf der Stelle glaubhaft erstaunt aussähe, ginge plötzlich ein Schreien im nächsten Waggon los, ein Gerenne in alle Richtungen: entsetzte Passagiere, ernste und aufgeregte Schaffner, die meinen Blick mieden, bis der Zug auf offener Strecke hielte, Polizei ringsum, und nur mehr wenige Augenblicke vergingen, bis die ersten vermummten Beamten im Speisewaggon auftauchten und sich auf mich stürzten, da ich im nächsten Waggon einer Frau das Gesicht zerschnitten hätte. Wegen der Landschaft, wie ich später darüber zu Protokoll geben sollte.

Wir erreichten Salzburg, es stiegen kaum Leute ein. Ich dachte an den Morgen. Das fremde Bett und all das übrige Mobiliar in der am Vortag leer übergebenen Wohnung, die nunmehr bis hin zu Kleinigkeiten wie der Socke unter dem Sofa oder der Post-it-Zettel unterschiedlichen Alters am Kühlschrank so wirkte, als wohnten die Nachmieter bereits jahrelang darin: Zeitungsstapel, geknickte Blumen, selbst das Bettzeug roch nach Schweiß, nächtlichem Urin, nach Dorothée, ihrem Mann und nun auch nach mir.

Der Schrecken dieses Morgens hatte bald nicht bloß dem Bett, der Wohnung und den Nachmietern gegolten, sondern jedem Augenblick. Nichts schien mehr neu zu sein. Ob es die Landschaft war, Sätze, Reaktionen oder flüchtige Gedanken. Es war als ginge ich mit einem unaufhörlich sich schreckenden Kind an der Hand durch ein Gruselkabinett, das ich selbst zwar viel zu gut kannte, den Schrecken der Überraschung aber im Kind neben mir umso ungeschützter spürte.

IV.

„Erst als die großen Gebäude der Sidan-Alm in Regen und Nebel über mir auftauchten, dreihundert Höhenmeter unterhalb der Rastkogel-Hütte, begann ich ans Ankommen zu denken und schaffte es schließlich sogar noch in der letzten Nebelhelle. Aus den Hüttenfenstern leuchtete kein Licht mehr, nur die von der Wirtin für die Nacht eingeschaltete Lampe über dem Eingang. Doch aus dem hinteren Trakt, dem Küchen- und Privatbereich, strahlte es hell heraus. So überrascht sich die Hüttenwirtin mit den beiden riesigen Hunden über den einzigen Gast des Abends zeigte, finster war es noch immer nicht, zumindest nicht ganz und nicht im Nebel.“

Kaum anders diesmal. Die Wirtin warf einen letzten Blick in die Dämmerung, als ich auf das kleine Almplateau vor der Hütte kam. Sie erkannte mich nicht, nicht einmal aus der Nähe, erst die Hunde später. Beim zweiten Bier, als ich mir zu meinem Roman notierte, dass der Erzähler nach seiner Wanderung im Hotel Schloss Elmau ausspannte, seine erst seit kurzem vorhandenen finanziellen Möglichkeiten aus-

nützend, die es ihm auch am Ende seiner wirren Zugfahrt sehr schnell ermöglicht hatten, sich in einem Innsbrucker Hotel von einem Bediensteten die Ausrüstung für drei Tage in alpinem Gelände besorgen zu lassen.

Was man sich mit derart großzügig gedeckter Kreditkarte abgesehen von solchen Einkäufen oder Hotels alles leisten konnte, dafür fehlte mir selbst jegliche Erfahrung, auch die zu dem Zweck in letzter Zeit gesammelten Zeitungsausschnitte halfen mir nur teilweise weiter.

Weitaus hilfreicher hingegen Zeitungsartikel wie jener über die Kraft der Einbildung. Am Ende des Textes  wurde von einem Experiment erzählt, bei dem in den 1930er Jahren in Indien bewiesen wurde, wie man aus bloßer Angst sterben konnte. Ausgeführt wurde der Versuch an einem zum Tod durch den Strang Verurteilten:

wurde von einem Experiment erzählt, bei dem in den 1930er Jahren in Indien bewiesen wurde, wie man aus bloßer Angst sterben konnte. Ausgeführt wurde der Versuch an einem zum Tod durch den Strang Verurteilten:

„Ein Arzt überzeugte den Gefangenen, dass Verbluten schmerzfreier und angenehmer für ihn sei. Der Gefangene willigte ein, ließ sich an sein Bett fesseln und die Augen verbinden. Der Arzt hatte Wasserbehälter vorbereitet, die er so an den Bettpfosten anbrachte, dass Wasser in Schüsseln auf dem Boden tropfte. Der Mediziner ritzte die Haut an Händen und Füßen geringfügig ein, sodass er kaum verletzt wurde. Im selben Moment ließ der Arzt das Wasser tropfen. Der Gefangene fühlte sich bald schwächer. Der Arzt stimmte einen monotonen Singsang an. Als das Wasser in die Schüsseln getropft war, hatte der Arzt den Eindruck, dass der Gefangene in Ohnmacht gefallen war, obwohl es sich um einen gesunden Mann handelte. Der Arzt irrte. Der Gefangene war gestorben, dabei hatte er kaum Blut verloren.“

Am nächsten Tag ging ich zuerst durch Wolkenfetzen, später in strahlendem Sonnenschein über Hochfügen und den Loas-Sattel zur Kellerjochhütte. Vor zwei Jahren war gerade Beginn der Alm- und Hüttensaison gewesen. Nun ging erstere bereits während dieser Tage, zweitere in wenigen Wochen zu Ende. Auf der Pfundsalm kam mir ein Bauer im Unimog entgegen, wir plauderten über meine Strecke, die er ganz genau wissen wollte, bis er mir erzählte, dass er seit dem großen Schneefall vor zwei Wochen seine Schafe suche: zwanzig Stück, und jeden Tag mehr fürchte, dass sie von einer Lawine getötet worden seien.

Bevor ich auf der Kellerjochhütte aber von der Wirtin erfuhr, dass sie in den letzten Tagen immer wieder unweit der Hütte eine ihr unbekannte Herde gesehen habe, hatte ich noch einige Stunden Gehzeit vor mir. Allein und dabei immer stärker jenen Sog verspürend, den ich damals im Nebel als etwas Helles und Weites in mir erlebt hatte. Nun schien es in der Landschaft zu sitzen; nicht im Strahlen des sonnigen Tages, sondern dahinter. Und schien von dort Tag und Nacht, Dunkel und Helle so wie damals in ihr Gegenteil zu verkehren, dass ich mich unter dem klaren, blauen Himmel immer mehr in den Nebel der Alpenreise zurückwünschte.

„Flugzeuge über mir und Kühe auf den Almen unter mir. So als wären sie in gleicher Distanz zu mir. Doch auch den Nebel hörte ich. Im fast zeitlupenartigen Tropfen im Wald zum Loas-Sattel hinauf. Gleichzeitig aber auch, so unmöglich das war, wie in einer schattenhaften Bewegung zwischen den Stämmen. Und, später, auf der steilen Grasflanke, als leises Platzen im Gesicht.

Ich stieg die steilen Kehren zügig hinauf. Alles, was in der Nebelsuppe rund um mich von der Außenwelt übrig geblieben war, bestand aus Geräuschen von Tropfen, Kuhglocken und Flugzeugen, die in fast pausenlosen Intervallen über mir ins Inntal hinunter abbremsten, während ich die gerade hier bei klarem Wetter wunderbaren Fern- und Tiefblicke nicht im Geringsten vermisste.

Und so waren es zwischen Kuhglocken und dem nahen Dahindonnern der Flugzeuge nicht die ersten hellen Stellen im Nebelgrau, in denen mir etwas aufging, das mit keiner Fernsicht vergleichbar war, etwas, für das ich weder Namen noch genauere Beschreibung hatte. Nur die Gewissheit, dass mich, zumindest für Augenblicke, nicht mehr allein der schottrig-steile Steig die Flanke des Kellerjochs hinaufführte. Vielmehr eine Art nebelglitzernd helle Traumlinie aus Atem und Wind, Flugzeugen und Kühen – sowie eine längst nicht nur physische Leichtigkeit: Ein Sog, wie der von Musik, tonlos, aber unüberhörbar. Eine Musik, in der diese Reise weiterging, immer weiter, als gäbe es keinen anderen Weg.“