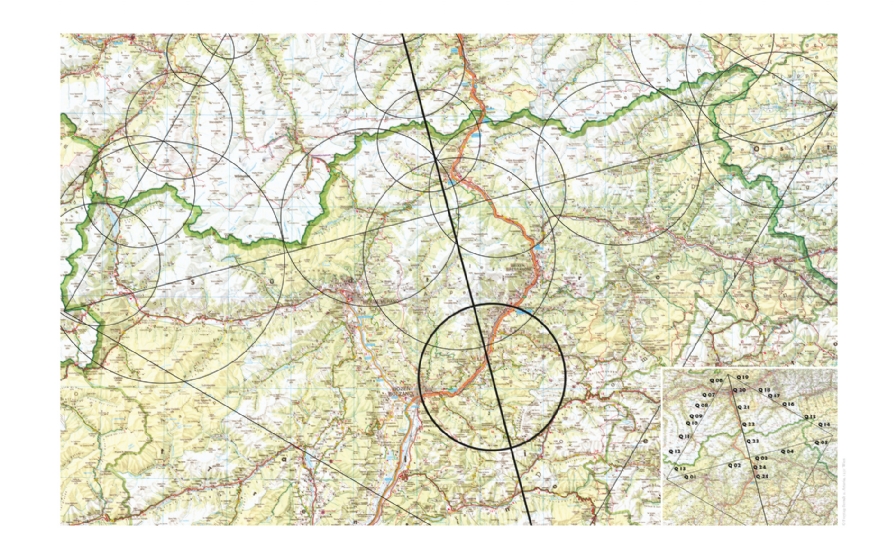

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Wir befinden uns derzeit auf der Geraden, die von Garmisch-Partenkirchen ins Trentino führt. Ein Islandpferd, ein Lama und ein Faultier bewegen sich von Klausen über Sankt Ulrich, Kastelruth, Seis und Völs am Schlern nach Sankt Zyprian. Ein Mäandern zwischen Traum und Wirklichkeit. Von Erwin Uhrmann.

Die dunklen Berge

Die dunklen Berge

Am Abend ist wenig zu sehen außer den dunklen Bergen entlang der schmalen Straße. Es tröpfelt vom Himmel. Meine Frau steuert den Wagen, sie kann besser Autofahren als ich. Am Brenner steigt E. G. Thormassi zu, der isländische Philosoph. In Italien hört der Regen auf. Der Mond ist zu sehen und er scheint nahe.

Meine Frau hat vor Jahren einen Text über den Architekten Othmar Barth verfasst, den ersten modernen Architekten Südtirols, das seine Entwicklung in der architektonischen Moderne relativ spät, nach den Kriegen, nachgeholt hatte. Sie ist deswegen einmal in Brixen gewesen und hat sich die Cusanus-Akademie angeschaut. Die Cusanus-Akademie ist ein schlichtes Gebäude aus Sichtbeton und unverputzten Ziegeln. Als Vorbereitung auf die Reise jetzt hat sie einen alten Stoß Bücher von damals und einen Südtiroler Architekturführer eingepackt.

Als Thormassi sich angekündigt hatte, war die Reise nach Südtirol schon geplant gewesen. Er kommt ein, zwei Mal im Jahr nach Wien, um mich und meine Frau zu besuchen. Manchmal bleibt er weniger als 24 Stunden, manchmal drei Tage. Für Freunde, die sich selten sehen, ist es wichtig, diese Regelmäßigkeit beizubehalten. Wir schlugen Thormassi deshalb vor, uns zu begleiten. Er sagte, er sei stur und träge wie ein Islandpferd. Ach was, sagte meine Frau, ich bin stur und träge wie ein Lama. Na dann, sagte ich, ich bin stur wie ein Kamel und träge wie ein Faultier. Thormassi bestand darauf, die Hotels zu buchen.

Als wir in Klausen ankommen, ist es finster und völlig still. Diese Stille, sagt Thormassi, kenne ich von Island. Es ist eine dunkle Stille, ohne Baum und nach Moos duftend. Eine politische Stille, der Utopie verwandt, eine achtsame Stille, vom Menschen gewollt, eine europäische Stille durch und durch.

Wir bleiben im Hotel „Walther von der Vogelweide“ in der Altstadt, ein Haus aus dem Mittelalter mit Giebeldach und Zinnen an der Front. Den Wagen bittet man uns in die Parkgarage zu stellen, weil am Samstagmorgen Markt ist. Die Zimmer sind alt und es gibt eine große Nische mit einer Bank. Vom Fenster sollte man die Terrassen sehen, es ist aber zu finster. Wenn ich im Bett stehe, erkenne ich ein riesiges Werk von Daniel Buren, das trotz der Dunkelheit schimmert. Eine riesige runde Form, ich ahne, wie es aussieht – ein Rückgrat von rostfarbenen Metallrippen.

Wir gehen noch einmal raus, durch die gepflasterte Oberstadt, vorbei an niedrigen Eingängen und bauchigen Häusern. Der Nachthimmel über ganzen Landstrichen wurde hier zum Weltkulturerbe erklärt. Meine Frau hat mir eine Sternkarte geschenkt, die man zusammenknüllen kann. Eine, die sich mit Licht aufladen lässt und dann aufgefaltet wird und leuchtet. Ich hole sie aus dem Wagen und wir schauen in die stille Nacht mit der Karte überm Kopf.

Der Mond scheint mir noch immer näher als sonst. Näher als in der Wiener Sternwartestraße, wo wir wohnen. Deshalb gibt es wahrscheinlich diese Sage von den bleichen Bergen: Ein Prinz ist ständig  melancholisch und beobachtet den Mond, der ihm unerreichbar scheint. Eines Tages trifft er in den Bergen einen Mann vom Mond, der ihn mitnimmt. Am Mond lernt er eine attraktive Prinzessin kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Jedoch leiden seine Augen unter dem seltsamen Silberlicht am Mond und er droht zu erblinden. Also muss er zurück auf die Erde. Er nimmt die Prinzessin mit. Nach einigen glücklichen Wochen wird die Prinzessin tief depressiv, weil ihr die silbernen Mondberge fehlen. Sie muss zurück, weil sie die riesigen dunklen Berge zu erdrücken scheinen. Der Prinz irrt verzweifelt umher. Niemand kann ihm helfen. Hoch in den Bergen trifft er auf eine verwahrloste Zwergin. Beide klagen sich ihr Leid. Die Zwergin schildert, dass ihr Volk zerstreut über die Erde lebe, hier aber ihre Heimat sei, die ihnen der Mensch genommen habe. Der Prinz überredet daraufhin seinen Vater, die Zwerge in den Bergen wohnen zu lassen. Man einigt sich auf eine friedliche Koexistenz. Die Zwergin dankt dem Prinzen. Und als Tausende von Zwergen in ihre Heimat zurückkehren, spinnen sie aus den Mondstrahlen riesige silberne Netze und legen sie über die Berge. Nun holt der Prinz seine Prinzessin, die sich ab sofort wohlfühlt wie am Mond, weil die Berge nicht mehr dunkel, sondern bleich und silbern sind.

melancholisch und beobachtet den Mond, der ihm unerreichbar scheint. Eines Tages trifft er in den Bergen einen Mann vom Mond, der ihn mitnimmt. Am Mond lernt er eine attraktive Prinzessin kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Jedoch leiden seine Augen unter dem seltsamen Silberlicht am Mond und er droht zu erblinden. Also muss er zurück auf die Erde. Er nimmt die Prinzessin mit. Nach einigen glücklichen Wochen wird die Prinzessin tief depressiv, weil ihr die silbernen Mondberge fehlen. Sie muss zurück, weil sie die riesigen dunklen Berge zu erdrücken scheinen. Der Prinz irrt verzweifelt umher. Niemand kann ihm helfen. Hoch in den Bergen trifft er auf eine verwahrloste Zwergin. Beide klagen sich ihr Leid. Die Zwergin schildert, dass ihr Volk zerstreut über die Erde lebe, hier aber ihre Heimat sei, die ihnen der Mensch genommen habe. Der Prinz überredet daraufhin seinen Vater, die Zwerge in den Bergen wohnen zu lassen. Man einigt sich auf eine friedliche Koexistenz. Die Zwergin dankt dem Prinzen. Und als Tausende von Zwergen in ihre Heimat zurückkehren, spinnen sie aus den Mondstrahlen riesige silberne Netze und legen sie über die Berge. Nun holt der Prinz seine Prinzessin, die sich ab sofort wohlfühlt wie am Mond, weil die Berge nicht mehr dunkel, sondern bleich und silbern sind.

Es wird tiefe Nacht.

Die stillen Berge

Was soll ich sagen, es ist der erste Frühlingstag, und das, obwohl das Wetter ganz anders angesagt war. Um die 19 Grad. Ich spüre die Sonne im Gesicht, ein bisschen sogar in die Augen stechen. Wir haben keine Sonnenbrillen dabei, aber zum Glück gibt es in Klausen ein paar von diesen Geschäften, wo man alles kaufen kann, von der Handpuppe bis zum Schwert.

Thormassi folgt uns schweigend. Er sagt, für längere Wanderungen sei er nicht zu haben. Für kurze schon.

Der Kurator Günther Oberhollenzer ist unser einziger offizieller Termin auf der Reise. Er wird uns die Vogelweider Terrassen zeigen, über die einmal die Brennerautobahn führte.

Oberhollenzer kommt direkt aus Bozen, wir treffen ihn an der Ortseinfahrt Klausen auf einem großen Parkplatz der Eisacktaler Weinkellerei. Er war als Kurator in acht verschiedenen Museen tätig. In einem davon haben meine Frau und ich mit ihm ein paar Jahre zusammengearbeitet. Seinen Durchbruch erreichte er genau damals mit der Ausstellung „Sehnsucht Selbst“, in der er den Foucault’schen Begriff des Dispositivs vor dem Hintergrund narzisstischer Zeiterscheinungen analysierte. Oberhollenzer steigt aus seinem Wagen und wirft die Autotür mit einer heftigen Wucht zu. Dann dreht er sich zu uns und sagt: Oh, ihr seid schon da. Er trägt einen weißen Mantel wie ein Chemiker, kommt uns mit der ausgestreckten Hand entgegen und grüßt mit festem Händedruck. Dann beäugt er uns kurz, seine Wangen sind leicht gerötet, bevor er zum Sprechen ansetzt mit tiefer Stimme: Ich begrüße euch im schönen Herzen von Südtirol. Oberhollenzer benutzte immer schon seine Hände zum Sprechen. Er lächelt, aber sein Mienenspiel schwenkt ins Ernste. Thormassi steigt als letzter aus dem Wagen. Oh, sagt Oberhollenzer, ich begrüße Sie, Herr Thormassi. Das ist aber eine Ehre. Sie haben die weite Anreise aus Island auf sich genommen, um unsere Terrassen zu sehen.

Thormassi lächelt, er sagt: Ja, ich will das Weltwunder bestaunen. Es soll ja schön sein wie die hängenden Gärten der Semiramis.

Wo sind Sie denn über Nacht geblieben?, fragt Oberhollenzer.

Im „Walther von der Vogelweide“.

Na, dann haben Sie die Terrassen ja schon gesehen. Nein, sagt meine Frau, wir haben sie nur aus den Augenwinkeln wahrgenommen. Wir wollten noch warten.

Oberhollenzer lacht. Er bittet uns in seinen Wagen. Wir fahren ein Stück in Richtung Klausen und dann über den Eisack und in einen Tunnel.

Wir nehmen die Stiegen, sagt Oberhollenzer. Es sind 281 Stufen. Wir lachen.

Nach den ersten etwa hundert Stufen sagt Thormassi, dass Islandpferde keine Stufensteiger seien. Meine Frau und ich sind beide außer Atem. Lamas auch nicht, sagt sie. Oberhollenzer lacht. Es ist nicht mehr weit.

Als wir endlich oben sind, gibt uns Oberhollenzer die Fakten: 1784 Meter lang, 28 Meter breit, alles begrünt mit 79 Pflanzenarten, 187 Skulpturen von 87  Künstlerinnen und Künstlern. Dann holt er tief Luft und wir gehen ein Stück. Im Gehen erzählt er uns, dass der Künstler Aldo Berggrün Eichen auf den Terrassen pflanzen wollte. Er selbst sei dafür gewesen, habe aber dann die Bedenken der Ingenieure verstanden, denn die Wurzeln der Bäume sprengen allmählich den Beton der alten Autobahntrasse.

Künstlerinnen und Künstlern. Dann holt er tief Luft und wir gehen ein Stück. Im Gehen erzählt er uns, dass der Künstler Aldo Berggrün Eichen auf den Terrassen pflanzen wollte. Er selbst sei dafür gewesen, habe aber dann die Bedenken der Ingenieure verstanden, denn die Wurzeln der Bäume sprengen allmählich den Beton der alten Autobahntrasse.

Sie kennen vielleicht die New Yorker High Line?, sagt Oberhollenzer. Natürlich, den Park, der auf einer alten Bahntrasse mitten in Manhatten angelegt worden ist.

Oben ist alles grün und zu meinem Erstaunen weich. Man sinkt ein Stück in den Boden ein.

Das Schöne aber war, sagt Oberhollenzer, dass wir uns nicht auf die Terrasse haben beschränken müssen. Er deutet nach unten. Dort leuchten drei große massive Kugeln aus einem silber glänzenden Metall.

Das sind die drei Welten von Hans Kupelwieser, sagt er. Die halb im Boden versenkte Kugel ist die Welt von Gestern, die Kugel, die ein Stück abseits liegt, ist die Welt von Heute und die erhöhte Kugel ist die Welt von Morgen. Morgen, sagt er und zeigt dabei in die Richtung eines kleinen Bunkers, werden wir das da vielleicht nicht mehr brauchen. Er geht vor und wir folgen ihm. Der Innenraum wirkt sakral. Das kubische Gebäude ist aus Sichtbeton, der Boden lackierter Beton. An der Breitseite hängt nur ein Bild, das ist aber monumental groß. Es stammt vom deutschen Künstler Anselm Kiefer.

Hinter dem Bunker steht ein Objekt, das mich an eine Harfe erinnert, ein großer Rahmen, sicher 10 Meter hoch, an dem vertikal tausende kleine Fäden gespannt sind.

Strings, sagt Thormassi. Richtig, ruft Oberhollenzer und applaudiert. Das Werk ist vom französischen Künstler Anton Kekulé. Der heißt zufällig so ähnlich wie der deutsche Chemiker, der die ringhafte Benzolstruktur aufgrund eines Traumes entdeckte, in dem er eine Ouroborosschlange sah, eine alchimistische Schlange, die sich in den Schwanz beißt.

Vielleicht ist er ja mit dem Chemiker verwandt, sagt meine Frau. Sie lächelt, denn sie weiß, dass sie damit bei Oberhollenzer einen Punkt anspricht, auf den er stolz ist. Oberhollenzer stammt aus Pfalzen, einem Ort auf einer Hochebene im Pustertal. Dort, auf Burg Schöneck, war der Ritter und Minnesänger Oswald von Wolkenstein geboren. Als man 1973 das Grab von Wolkenstein entdeckte, fand man heraus, dass sein Lidmuskel gelähmt war, weshalb alle seine Darstellungen ihn mit zugekniffenem rechten Auge zeigen. Vor wenigen Jahren wurde dann sein Erbgut analysiert, um seine Herkunft und seine Nachfahren zu erforschen. Aus der Umgebung Pfalzen konnten die Bewohner DNA-Proben abgeben, um einen möglichen Verwandtschaftsgrad mit Wolkenstein eruieren zu lassen. Es sei einfach ein Spaß gewesen, sagt Oberhollenzer. Und dann war es plötzlich wie eine Bombe: Er selbst, stellte sich heraus, sei einer der direkten Nachfahren von Wolkenstein, so etwas wie sein Enkel mit 17 Mal „Ur-“.

Kurze Zeit später sei der Auftrag gekommen, das große Terrassenstück der ehemaligen Brennerautobahn über Klausen mit Kunst zu bespielen. Oberhollenzer saß einer Kommission vor, die sowohl die landschaftsgestalterische Lösung als auch einen Museumsbau in Auftrag gab. Er selbst wählte dann Künstler aus, die Auftragswerke für die Terrassen machten. Und er plädierte – seinem eigenen Stammbaum zum Trotz – dafür, dass die Terrassen nach dem Minnesänger Walther von der Vogelweide benannt werden sollten.

Das Kunstwerk von Kekulé mit den gespannten Saiten spielt auf die Stringtheorie an, sagt Oberhollenzer. Sie erklärt, warum zwei Teilchen im Universum, die an völlig unterschiedlichen Orten sind, doch miteinander verbunden sind, durch die Strings eben. Thormassi macht sich Notizen und meine Frau fotografiert.

Die Autobahn war immer Thema, sagt Oberhollenzer. Wenn Sie in einem kanadischen Dorf leben, sagt Thormassi, dann sind die Bären immer Thema. Wenn Sie in einem Küstenort in der Normandie leben, dann ist das Meer immer Thema. Wenn man in Island lebt, sind die Vulkane immer Thema, sage ich. Pferde sind das Thema, sagt Thormassi und lacht, und auch Vögel, denn die greifen an, wenn sie schlecht gelaunt sind.

Genau, sagt Oberhollenzer. Er geht im Reden. Alle Werke kann man nicht erklären, es sind an die 100 Skulpturen, die auf der Trasse zwischen Klausen und  Lajen stehen. Oberhollenzer weiter: Als die Trassen der Brennerautobahn hier aufgesetzt wurden, war das, als stünden Saurier in der Landschaft. Unten haben wir einen Raum im Museum, der die Geschichte der Autobahn thematisiert. Wenn einmal wo der Lärm war und dann die Ruhe einkehrt, sagt Thormassi, dann ist es Utopie. Oberhollenzer nickt zustimmend.

Lajen stehen. Oberhollenzer weiter: Als die Trassen der Brennerautobahn hier aufgesetzt wurden, war das, als stünden Saurier in der Landschaft. Unten haben wir einen Raum im Museum, der die Geschichte der Autobahn thematisiert. Wenn einmal wo der Lärm war und dann die Ruhe einkehrt, sagt Thormassi, dann ist es Utopie. Oberhollenzer nickt zustimmend.

Dann war dies ein Teil der Via Claudia Augusta?, fragt Thormassi. Jein, sagt Oberhollenzer. Die Römer bauten im 2. Jahrhundert – es muss Septimius Severus gewesen sein, der auch die schönen Thermen auf dem Palatin in Rom erbauen ließ – die Via Raetia. Und die Via Raetia löste die alte Via Claudia Augusta ab und schuf eine Verbindung von Norditalien bis in die Provinz Raetia, den süddeutschen Raum.

Thormassi nickt zustimmend.

Am Ende der Trasse führt eine riesige, breite Treppe hinunter ins Museum. Direkt ins Dach.

Das Gebäude ist von Renzo Piano, sagt Oberhollenzer. Wir gehen über die sogenannte Himmelsleiter auf das Dach zu, in dem ein großes Loch ist. Man mündet in die Dunkelheit. Das Loch ist eine große Öffnung im Dach, die direkt in den hohen Museumsinnenraum führt. Meine Frau fotografiert die Dachflächenstruktur. Je nach Sonnenstand, sagt Oberhollenzer, sieht man von oben entweder einen dunklen Raum oder ein hell erleuchtetes Inneres. Am Vormittag entsteht ein Schatten. Kommt die Sonne vom Westen, so wird das Museum durch die Glaswände an der Westseite beleuchtet, und in der Abendstimmung, wenn es auf den Terrassen dunkel wird, sieht man von hier einen hell erleuchteten Museumsraum.

Beim Hinuntergehen erkennt man, dass die alte Autobahntrasse das Dach bildet. An der Unterseite sind geometrische Formen aus Stahl appliziert. Die stammen von der Künstlerin Esther Stocker, sagt Oberhollenzer. Wir sitzen lange im Museum, das noch nicht eingerichtet ist. Einstweilen, sagt Oberhollenzer, soll es nur ein Raum sein, der die Atmosphäre einfängt und Schutz gibt.

Jeden Samstag ist Markt in Klausen und wir kaufen Schüttelbrot und Gemüse. Oberhollenzer und Thormassi kaufen Speck und Käse für sich dazu. Jetzt sieht man die Terrassen vom Ort aus, sie wirken tatsächlich utopisch. Meine Frau möchte zum Kloster Säben. Wir gehen durch die Stadt, vorbei an einer Ecke, die Mineralienecke heißt, wo allerhand volkskundliche Gegenstände hängen, und zwischen zwei Häusern eine Stiege hoch, die uns auf einen Übergang zur Säbener Promenade, einen steilen Weg, führt. Vom Kloster aus ist die Perspektive ungewöhnlich, weil die Terrassen immer über einem thronen, nun sind sie unter uns, grün bewachsen und mit Kunstwerken befüllt. Wir gehen durch einen langen Steintunnel auf die Rückseite des Klosters. Der Tunnel erinnert mich an die Festung des Nekromanten aus dem „Hobbit“.

Am Parkplatz der Eisacktaler Weinkellerei verabschieden wir uns von Oberhollenzer. Er schenkt Thormassi und uns ein Buch über die Vogelweider Terrassen.

Die bleichen Berge

Im Radio läuft „Love’s been good to me“ in der Version von Johnny Cash: I’ve been a rover / I have walked alone / hiked a hundred highways / never found a home. Thormassi summt mit. Vielleicht zum hundertsten Mal erzähle ich die Geschichte vom 13. September 2003, als ich über den Walk of Fame in Los Angeles ging und plötzlich einen mit Blumen und Kerzen bedeckten Stern sah. Es war der von Johnny Cash, der am Vortag gestorben war. Die ganze Reise schon hatte ich im Wagen Johnny Cash gehört, war nach San Quentin gefahren, um an den Toren des Gefängnisses zu stehen, wo sein legendärer Auftritt stattgefunden hatte. Und dann stand ich plötzlich an seinem Stern und er war tot.

Als das Lied ausklingt, bleiben wir stehen zum Fotografieren. Hinter uns tauchen helle Berge auf, nackt und ohne Bäume, von Schneefeldern durchzogen. Mit jeder Kurve ändert sich die Perspektive. Die Straße führt uns über Lajen, wo der Vogelweiderhof steht. Wo Walther von der Vogelweide geboren ist, weiß man nicht. Thormassi sagt, man müsse davon ausgehen, dass es hier sei, weil es jetzt durch die Vogelweider Terrassen eine andere Bedeutung für diesen Ort gebe.  Generell sei es so, dass sich auch die Bedeutung von Dingen in der Vergangenheit durch eine Begebenheit in der Zukunft verändern könne, deshalb könne sich auch die Vergangenheit verändern. In der Physik sei das möglich, aber auch in den Kulturwissenschaften.

Generell sei es so, dass sich auch die Bedeutung von Dingen in der Vergangenheit durch eine Begebenheit in der Zukunft verändern könne, deshalb könne sich auch die Vergangenheit verändern. In der Physik sei das möglich, aber auch in den Kulturwissenschaften.

Ich verstehe, warum man sich diese Geschichte mit den bleichen Bergen erzählt. Der Mond ist nahe und zwischen den dunklen Hügeln stehen diese nackten Felsen wie Pilze im Moos.

In Sankt Ulrich scheint jedes zweite Haus von einem Bildhauer oder Holzschnitzer bewohnt zu sein.

Das Hotel Cavallino Bianco fällt auf. Ein Paradies der 80er Jahre. Man kann sogar über eine neu gebaute Fußgängerbrücke mitten in diese Hotellandschaft hineingehen, die aus einem Parkbereich, einem Pool, einer Boulderwand, mehreren Kinderspielflächen und Balkonen besteht. Alles in rosa und weiß. Dann geht die Fußgängerzone bergab, vorbei an Geschäften mit Schnitzereien.

Im Grödner Bach stehen Skulpturen. Aus Kalk, vermutet meine Frau. Wir gehen nahe heran und sie stellt fest, dass sie aus Eis sind. Unterhalb des Cavallino Bianco steht eine riesengroße Maus. Und im Restaurant am Hauptplatz hängt ein ausgestopfter gehörnter Hase. Er trägt ein Schild, auf dem „Der Betrogene“ steht. Gleich, denke ich, kommt ein Pferd um die Ecke. Das Huftraben entpuppt sich als das Getrappel eines Passanten in Schischuhen.

In Sankt Ulrich spricht man ladinisch. Ein Museum ist für Luis Trenker eingerichtet. Wir lesen über die neue Fußgängerbrücke und ein Haus oberhalb des Ortes, die beide im Architekturführer meiner Frau vermerkt sind.

Die ständigen Perspektivenwechsel von hellen zu dunklen zu hellen Bergen begleiten uns am Weg nach Kastelruth. Dort am Marinzenweg steht das Haus des Künstlers Hubert Kostner, von Modus Architects geplant. Von der Einfahrtsstraße aus sehen wir mit Dolomitenhintergrund die zwei Gebäudeteile aus Holz, die auf schrägen Stelzen stehen, mit abgeschnittenen Giebeldachformen. Beim Haus angekommen zeigt uns meine Frau, dass es auch einen Gebäudeteil im Hang gibt, wie eine Höhle, in die eine steile Abfahrt führt. Ich muss an das von Piano geplante Museum denken.

Thormassi hat in seinem Buch über die Moderne in Skandinavien einen Aufsatz meiner Frau aufgenommen. Als Schriftsteller habe ich früher nie über Architektur geschrieben, aber durch meine Frau haben sich meine Themen verändert. Sie hat mir die gotischen Kathedralen Englands gezeigt, wir waren in Canterbury, Rochester, Winchester, Salisbury. Winchester hätte die eigentliche Hauptstadt Englands werden sollen. Hätte sie Oliver Cromwell nicht besetzt und damit in die Bedeutungslosigkeit verbannt. Die Kathedrale dort war auf feuchtem Untergrund gebaut worden und vom Absinken bedroht. Jahrelang tauchte ein Mann hinunter und baute ein neues Fundament.

Meine Frau erklärte mir die Scherenbögen in der Kathedrale von Wells. Sie führte mich in den Prager Dom. Und später in die Architektur der Moderne. Wir besuchten das Haus Tugendhat von Ludwig Mies van der Rohe in Brünn, das Haus Schminke von Hans Scharoun in Löbau in Deutschland und die Villa Savoye von Le Corbusier bei Paris.

Thormassi weiß nicht, wer die Kastelruther Spatzen sind. Volkstümliche Musik, sagt meine Frau. Aha, sagt Thormassi. Endlich finden wir eine Postkarte, auf der die jungen und die alten Spatzen zu sehen sind. Aha, sagt Thormassi, Folklore. Folklore, sagt meine Frau und lacht. Leider hat die Spatzen-Erlebniswelt geschlossen. Also gibt es keine Folklore für Thormassi.

Das Navigationssystem spricht die italienischen Straßennamen leider sehr unverständlich und schlecht aus. Manchmal schweigt es bis kurz vor einer Abzweigung und redet dann sehr schnell. Es lässt mir keine Chance, auf einer steilen Straße bergab eine noch steilere bergan zu nehmen. Ich folge dem System und bin auf 28 Prozent Steigung. Später werde ich lesen, dass die Nigerpassstraße mit 24 Prozent die steilste Passstraße in den Alpen ist. Die Nigerpassstraße werden wir nicht mehr befahren. Die Straße zum Prösels aber müssen wir befahren. Sollte mir ein Fahrzeug begegnen, weiß ich nicht, was geschieht. Der zweite Gang schafft es nicht mehr, ich schalte. Als ich 18 war, begleitete ich meine Eltern auf einen Urlaub nach Osttirol. Einmal  fuhren wir nach Südtirol in die Sextner Dolomiten, um die Drei Zinnen zu sehen. Auf der hochalpinen Straße schwiegen meine Eltern, unter der Kühlerhaube rauchte es und der Nissan schaffte es mit letzter Kraft auf den Bergparkplatz. Beim Schalten schaue ich direkt in die Sonne. Weil ich dicke Brillen trage, besitze ich keine Sonnenbrillen. Ruhig, sagt meine Frau und greift auf meine am Schalthebel ruhende Hand. Ich muss blind in den ersten Gang schalten. Wenig Gas geht nicht, sonst stehe ich. Langsam, sagt meine Frau und sie meint mich und nicht meine Fahrtgeschwindigkeit. Oben beim Schloss Prösels: umwerfende Aussicht, ich schwitze. Thormassi will im Auto bleiben.

fuhren wir nach Südtirol in die Sextner Dolomiten, um die Drei Zinnen zu sehen. Auf der hochalpinen Straße schwiegen meine Eltern, unter der Kühlerhaube rauchte es und der Nissan schaffte es mit letzter Kraft auf den Bergparkplatz. Beim Schalten schaue ich direkt in die Sonne. Weil ich dicke Brillen trage, besitze ich keine Sonnenbrillen. Ruhig, sagt meine Frau und greift auf meine am Schalthebel ruhende Hand. Ich muss blind in den ersten Gang schalten. Wenig Gas geht nicht, sonst stehe ich. Langsam, sagt meine Frau und sie meint mich und nicht meine Fahrtgeschwindigkeit. Oben beim Schloss Prösels: umwerfende Aussicht, ich schwitze. Thormassi will im Auto bleiben.

Wirklich?, sage ich. Das lassen Sie sich entgehen?

Er schaut mürrisch auf.

Gehen Sie nicht auch auf Vulkane in Island?

Vulkane, wiederholt er und lächelt. Dann steigt er aus und kommt mit.

Wir fahren weiter, über Seis am Schlern und Völs am Schlern. Der Schlern ist ein Bergmassiv. Meine Frau entdeckt zwischen den Bäumen die Ruine Hauenfels. Wir bleiben stehen und betrachten die Ruine durch ein Fernglas. Sie war der Sitz von Oswald von Wolkenstein. Nachdem er kreuz und quer durch die damalige Welt gereist war, von Preußen bis Spanien, vom Vorderen Orient bis Italien, und dies alles in seinen Liedern besungen hatte, kehrte er zurück und musste um diese Burg einen Erbstreit ausfechten. Hauenfels soll aus einem einzigen Felsen aus der Nordkette erbaut worden sein. Wir sehen die Ruine wie ein kleines Ungetüm im Wald stehen. Thormassi sieht den Bildnissen von Wolkensteins ein wenig ähnlich. Als er kurz weggeht, stellen meine Frau und ich einige Details fest: sein schwarzes längeres Haar, die leicht untersetzte Statur, die vollen Lippen. Manchmal kneift er ein Auge zu, wenn er sich konzentriert, und sieht aus wie der einäugige Minnesänger. Wir liefern ihn in Bozen ab, von wo er nach Mailand weiterfährt.

Ein Freund hatte uns im Vorfeld den Unterschied zwischen einem U-Tal und einem V-Tal erklärt. In einem V-Tal ist alles in den Hang gebaut, weil es keine richtige Talsohle gibt. Da läuft vielleicht ein Fluss oder es ist eine Schlucht und kein Platz unten. In einem U-Tal hat man geraden Boden unter den Füßen. Das Tierser Tal ist ein V-Tal. Eine Schlucht, ein Straßendorf und vor uns: der Rosengarten.

Die roten Berge

Es ist kurz nach sechs, als wir den Parkplatz oberhalb des Ortes Sankt Zyprian erreichen. Wir stellen den Wagen ab und steigen aus. Um uns herum ist die Sonne schon untergegangen. Hinter uns legt sich die Dunkelheit auf den Ort und eine Zahnreihe bewaldeter dunkler Berge. Vor uns der Rosengarten ist noch hell, leuchtet golden. Dort oben hat sich die Geschichte vom Zwergenkönig Laurin abgespielt, der eine Prinzessin entführte, sich nach einem wilden Streit mit den Rächern geschlagen gab, als Gefangener seine Festung im Berg verlassen musste und seinen Rosengarten verfluchte und verzauberte, sodass die Rosen für immer unsichtbar sein sollten. In der Dämmerung aber soll der Zauber nicht wirken und überall der Schimmer der roten Rosen zu sehen sein.

Meine Frau erinnert mich an die Reise nach England, als wir in Cheddar waren und die einzige Schlucht Englands besucht haben, wo J. R. R. Tolkien auf der Hochzeitsreise war und die Idee für Helms Klamm für „Herr der Ringe“ hatte.

Die letzte Sonne färbt die Felsen tatsächlich rot, bis nur mehr die Spitzen zu sehen sind. Dann sind sie wieder bleich.

Essen kann man nur im Hotel Enzian, auf dem anderen Flügel des „V“, dort gibt es Pizza, die mit Thymian gewürzt ist. Wir sind früh dran. Zum Glück. Es gibt nur einen kleinen Parkplatz für fünf Wagen. Beim Zurückfahren kommen uns die Kirchgänger der Samstagvorabendmesse entgegen. Ich muss alle paar Meter halten und jemanden vorbeilassen. Wir sind vielleicht die einzigen Gäste in unserem Hotel. Vor der Tür sitzt eine Katze, die sehr viel redet, aber nicht mit hineingeht.

Es wird tiefe Nacht, wie in Klausen, die Ruhe ist dieselbe.