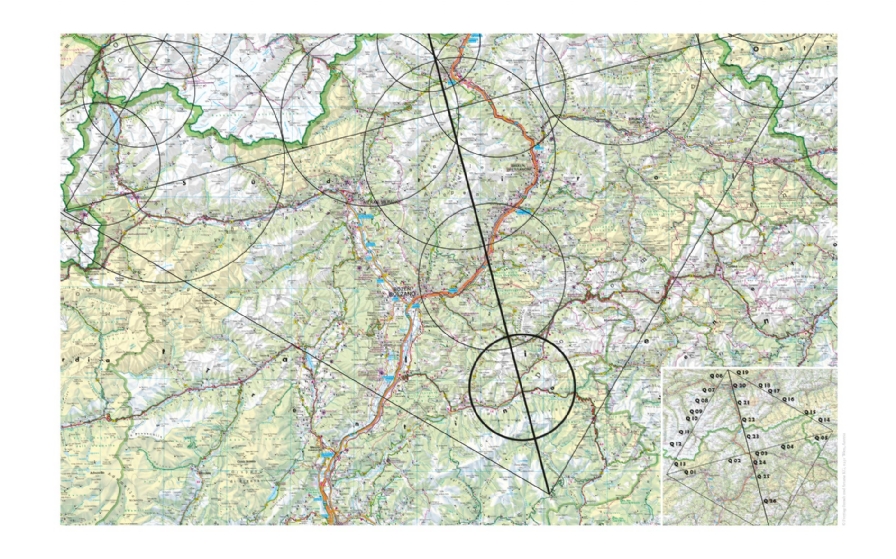

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte auf den Seiten 94–95). Wir befinden uns derzeit auf der Geraden, die von Garmisch-Partenkirchen ins Trentino führt. Bernd Schuchter besucht in der aktuellen Folge das Südtiroler Eggental, erfährt sagenhafte Geschichten, sieht statt eines Regenbogens viele Touristen und später wieder keine.

Mir ist ein wenig flau im Magen, wie immer, wenn ich nicht genau weiß, was mich erwartet. So geht es mir erfahrungsgemäß vor einer Reise; meist sehne ich mich danach wegzukommen, um etwas anderes zu sehen als die immergleichen Bäume und Straßen und Häuser meiner Stadt, wenn aber der Zeitpunkt der Abreise näher kommt, erfinde ich Vorwände und Ausreden, erledige noch irgendwelche Arbeiten, die man nicht aufschieben kann, trödle beim Packen und trinke einen Kaffee nach dem anderen, nur um nicht abreisen zu müssen.

Mir ist ein wenig flau im Magen, wie immer, wenn ich nicht genau weiß, was mich erwartet. So geht es mir erfahrungsgemäß vor einer Reise; meist sehne ich mich danach wegzukommen, um etwas anderes zu sehen als die immergleichen Bäume und Straßen und Häuser meiner Stadt, wenn aber der Zeitpunkt der Abreise näher kommt, erfinde ich Vorwände und Ausreden, erledige noch irgendwelche Arbeiten, die man nicht aufschieben kann, trödle beim Packen und trinke einen Kaffee nach dem anderen, nur um nicht abreisen zu müssen.

Flau ist mir im Magen und am Ende nützt es doch nichts, ich fahre. Als ich auf der Autobahn Richtung Italien bin, schalte ich das Navi ein und wundere mich, dass das Eggental nur knapp eineinhalb Stunden von Innsbruck entfernt sein soll. Mir erscheint es viel weiter weg. Ich stelle mir vor, mein Vater begleite mich, das beruhigt. Anstelle von Wasserflasche und Handy sitzt er jetzt auf dem Beifahrersitz. Er war sicher schon einmal im Eggental, ihm ist das nicht weit entfernt, mein Vater kennt bestimmt dieses oder jenes Gasthaus, und schon beginnt er zu erzählen. Vom Karersee und den Dolomiten, von Ausflügen, vom Skifahren. Es entspannt mich, ihm zuzuhören. Ich stelle mir auch vor, im Kofferraum liege unser Hund, der Hund, mit dem ich aufgewachsen bin, der schon lange tot ist. Zusammen fahren wir ins Eggental.

Auf der Europabrücke lege ich beide Hände ans Lenkrad, weil ich weiß, mein Vater würde mich tadelnd von der Seite her anschauen. Hier kann es Windböen geben, würde sein Blick sagen, das ist gefährlich. Es ist vermutlich für einen Vater schwierig zu akzeptieren, dass es eine Zeit gibt, da bei gemeinsamen Fahrten plötzlich der Sohn am Steuer sitzt. Nach der Mautstelle Schönberg gebe ich Gas, es ist wenig Verkehr und ich behalte nur eine Hand am Lenkrad.

Ich stelle mir vor, wie mein Vater Geschichten erzählt, und merke gar nicht, wie die Fahrt vergeht. Der Brenner, dann Sterzing, die schmalen italienischen Autobahnen, es geht leicht dahin. Kurz vor Bozen lotst mich das Navi zur Abfahrt, nach der Mautstelle muss ich scharf rechts abbiegen und folge kurze Zeit später den Schildern Richtung Eggental. Ich fahre durch Tunnel, die gebaut worden sind, da die Straße früher so oft wegen Steinschlag oder umgefallenen Bäumen gesperrt war. So stelle ich es mir jedenfalls vor.

Vor meiner Abfahrt habe ich einen Freund, der aus Südtirol stammt, gefragt, ob er das Eggental kenne und er mir etwas darüber sagen könne. Er lachte und sagte nur ein Wort: „Eng.“ Als stamme die Bezeichnung Eggental von das enge Tal. Als mein Auto aber aus dem Tunnel fährt, muss ich ihm recht geben. Die schmale Straße führt zwischen steil aufragenden Felswänden hindurch, durch graues, seltsam zerklüftetes Gestein.  Porphyr heißt die Gesteinsart, habe ich gelesen, aber ich kann mir darunter nichts vorstellen.

Porphyr heißt die Gesteinsart, habe ich gelesen, aber ich kann mir darunter nichts vorstellen.

„Porphyr“, sagt mein Vater neben mir, und aus dem Kofferraum höre ich, wie sich der Hund gelangweilt streckt. Bei Porphyr denke ich an Polyphem, den einäugigen Zyklopen aus der griechischen Mythologie, der durch eine List von Odysseus geblendet wird und elendig zugrundegeht. Wie so oft in den Sagen und Märchen die scheinbar Mächtigen, die Riesen, durch die List einfacher Menschen ins Elend gestürzt werden. Ich habe gehört, dass es auch im Eggental Geschichten von Riesen gibt, von Wilden, denen es am Ende nicht viel besser ergeht. In der Gegend um den Karersee nahe dem Karerpass soll das gewesen sein, mein Weg wird mich daran vorbeiführen.

Die Straße schlängelt sich langsam nach oben; wo der Blick ein wenig weiter wird, sehe ich dichte Wälder, dann wieder vereinzelte Bauernhöfe, Weiden mit Grauvieh, auch Schafe. Es ist sehr grün hier, und sehr eng. Ich bin Enge durch die Berge von Innsbruck her ja gewohnt, aber hier bekommt der Begriff noch einmal eine andere Bedeutung. Nur in der Ferne sehe ich nach mancher Kurve die geklüfteten Spitzen der Dolomiten aufragen, sie kommen langsam näher. In dieser Gegend lebten früher Ladiner, viele Flurnamen zeugen heute noch davon. Ich versuche mir vorzustellen, wie karg und mühsam das Leben für die Menschen gewesen sein muss, ohne die bequeme Straße ins Tal hinaus. Einfache Steige und Wege gab es, mühsam musste das begehrte Holz aus diesen Wäldern transportiert werden, das seit je für den Geigenbau sehr geeignet ist. Hier wachsen, klimatisch begünstigt, besondere Klanghölzer, Fichten vornehmlich, die so dichte Jahresringe bilden, dass sie sich für Geigendecken und -böden besonders eignen. Ich staune immer wieder, dass selbst in so unwirtlichen und bergigen Gegenden es die Menschen über die Jahrhunderte verstanden haben, etwas Besonderes hervorzubringen, etwas, das es nur hier gibt und nirgendwo sonst.

„Klanghölzer“, wiederholt mein Vater auf dem Beifahrersitz und schaut interessiert aus dem Fenster. Er beginnt sicher gleich, mir eine Geschichte einer Bergwanderung zu erzählen, die er vor Jahren hier in der Gegend unternommen hat, dafür scheint das Eggental wie geschaffen zu sein. Zum endlosen Wandern in Wäldern, über Höhen und Tiefen und über noch mehr Höhen und Tiefen, über Gipfel und Fels und Stein. Aber mein Vater schweigt, während ich eben an einem Schild vorbeifahre, auf dem Deutschnofen und Welschnofen steht. Wie Geschwistergemeinden kommen mir die Dörfer vor, und die Namen stammen aus alter Zeit, als im Unterschied zur deutschsprachigen Bevölkerung in Deutschnofen in Welschnofen eben die Walschen, also die Italienischsprachigen, zu Hause waren. Aber das ist lange her.

Schön ist es heute, die Sonne scheint, über mir blauer Himmel. Das sind die Gründe, warum diese vielen Touristen in die Gegend kommen. Sie suchen die Natur, die Berge, die Wälder und die vielen Wege, die sie emsig und bei jedem Wetter in Sporthosen und Goretex-Jacken abgehen, mit Stöcken bewaffnet, mit Regenschutz und festen Schuhen. Mittelalte Paare mit Hunden kommen hierher, seltener Familien, junge Leute sucht man vergebens. Die kommen vielleicht im Winter, wenn Lifte die Skifahrer auf die vielen Gipfel bringen.

Ich passiere Welschnofen und möchte den Karersee sehen, lago die carezza, wie die vielleicht etwas unglückliche Übersetzung lautet, wie überhaupt viele italienische Bezeichnungen in dieser Gegend ihren ursprünglichen deutschen Namen nicht wirklich entsprechen, geschweige denn den ladinischen Orts- und Flurnamen, die es hier gibt.

Der Karersee also, der so smaragdgrün schillern soll, die sich darin spiegelnden Dolomiten, ein Schauspiel … Der Sage nach gab es hier eine Wassernymphe, die am Ufer des Sees immer ihr Haar kämmte. Ein Hexenmeister verliebte sich in sie und wollte sie besitzen.  Da sie scheu war, wollte er sie mit einer List für sich gewinnen. Er spannte einen Regenbogen zwischen Rosengarten und Latemar über den Himmel und häufte Berge von Edelsteinen an, um die Nymphe zu locken. Sie aber entdeckte ihn und verschwand für immer im See. Vor Zorn riss der Hexenmeister den Regenbogen vom Himmel und warf ihn mitsamt den Edelsteinen der Nymphe hinterher; seither erstrahlt der See in diesen tausend Farben.

Da sie scheu war, wollte er sie mit einer List für sich gewinnen. Er spannte einen Regenbogen zwischen Rosengarten und Latemar über den Himmel und häufte Berge von Edelsteinen an, um die Nymphe zu locken. Sie aber entdeckte ihn und verschwand für immer im See. Vor Zorn riss der Hexenmeister den Regenbogen vom Himmel und warf ihn mitsamt den Edelsteinen der Nymphe hinterher; seither erstrahlt der See in diesen tausend Farben.

Die Straße windet sich nach oben, bei manchen Kehren bin ich froh, dass mir kein anderes Fahrzeug entgegenkommt, so eng ist es hier. Dann nähere ich mich dem Karersee und folge dem Schild, das auf einen Parkplatz führt. Plötzlich bricht der Tourismus auf mich ein. Ein Dutzend Reisebusse steht auf dem Parkplatz, aus allen strömen gemächlich alte und sehr alte Menschen. Sie kommen aus Deutschland oder der Schweiz und mühen sich nach einer langen Fahrt über den Asphalt, ich sehe Gehstöcke und so manchen Rollator. Nur mit Mühe gelingt es mir, mein Auto durch die durcheinanderlaufenden Menschen zu lavieren, um am Rand zu parken. Ich ahne, sie alle wollen zum Naturwunder Karersee, und befürchte, in einem Disneyland gelandet zu sein. Tatsächlich schließt an den Parkplatz nicht nur eine überdimensionierte Jausenstation an, sondern ein riesiger Tunnel aus Beton führt unterirdisch erst zu den Toiletten, dann zum See. Die Rentnergruppen, die ich im Tunnel überhole, riechen stark nach Waschmittel, Medikamenten und den Strapazen der Reise. Oberirdisch werden sie scheußliche Souvenirs in den Shops kaufen und nebenan geschmacklosen Kännchenkaffee trinken.

Am See das gleiche Bild. Das ganze Ufer ist verbaut mit einem Holzzaun, eine Art Rundwanderweg für Nichtgeher. Jene, die schlecht zu Fuß sind, schaffen es zur Aussichtsplattform, Mutige umrunden die Pfütze, die maximal nach der Schneeschmelze ein See ist. Überall Schilder, dass das Übersteigen der Geländer verboten sei; der Hinweis ist nicht notwendig, die wenigsten Reisenden hier würden diese Übung schaffen. Stattdessen endlos viele geknipste Fotos, die diesen Augenblick konservieren sollen. Ich flüchte. Während ich mein Auto reversiere, wundere ich mich über den Herdentrieb der Menschen. Obwohl sie mich kommen sehen – und immerhin fahre ich auf der Straße –, trotten alle gemächlich ihres Weges. Ich denke an Kuhherden, die man allein gelassen hat. Weit und breit kein Bauer.

Ich beeile mich, nach Welschnofen zurückzufahren, wo ich ein Zimmer für die Nacht reserviert habe. Ich sehne mich nach einem Bett. „Selber schuld“, murmelt mein Vater neben mir. Er ist am Karersee im Auto sitzen geblieben, als hätte er den Trubel geahnt. „Zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben“, fügt er hinzu, ich verdrehe die Augen. Da sehe ich die ersten Häuser, ich folge der Hauptstraße. An einer Kreuzung sehe ich eine schwere Steintafel mit der Inschrift Nova, dem alten römischen Namen des Ortes, kaum zehn Meter weiter kann ich mein Auto beim Hotel Pardeller abstellen.

Welschnofen gleicht den Nordtiroler Touristenorten aufs Haar, es gibt fast kein Haus, das nicht Hotel, Pension oder Apartmenthaus ist. Nur in der Kirche und im Supermarkt vermietet man keine Zimmer. Ich gehe mit meinem Zimmerschlüssel ins obere Stockwerk und suche die Nummer 16. Am Gang geht das Licht per Bewegungsmelder an und ich sehe ein paar alte Fotografien. Es ist ein sehr schönes Hotel, edel, viel Holz, aber am Gang ein klein wenig Intimität. Das Hochzeitsfoto des alten Ehepaars Pardeller, dazu ein Schwarzweißfoto aus den Dreißigerjahren, zwei Leute vor einem alten Lastwagen, auf dem Pardeller steht. Das musste etwas gewesen sein, ein eigener Wagen. Damals, als noch keine brauchbare Straße ins Eggental geführt hat.

Mein Vater neben mir nickt und beginnt zu erzählen. Vom kargen Leben hier, der Viehwirtschaft und den Holzarbeiten, gerade so, als wäre er dabei gewesen. Er weiß viel. Die Verbindung nach Bozen spielte damals  keine Rolle, erzählt er, die Leute gingen eher ins Fassatal oder ins Fleimstal auf der anderen Seite. Erst 1860 wurde die erste Eggentaler Straße fertiggestellt, die dieses enge Tal mit Bozen verband. Die Straße über den Karerpass wurde erst um 1890 gebaut. Davor war das Leben hier einsam.

keine Rolle, erzählt er, die Leute gingen eher ins Fassatal oder ins Fleimstal auf der anderen Seite. Erst 1860 wurde die erste Eggentaler Straße fertiggestellt, die dieses enge Tal mit Bozen verband. Die Straße über den Karerpass wurde erst um 1890 gebaut. Davor war das Leben hier einsam.

Alle lebten vom Holz, erzählt mein Vater. Es gab Piglbrenner, Kohlebrenner, Jörgetner, Schindlkliabner, Pechklauber und natürlich Fassbinder; Bäcker waren weniger wichtig, jeder buk sein Brot selbst, die reicheren Familien hatten ihre eigene Mühle, die anderen gaben eben eine Metz ab, um ihr Getreide mahlen zu lassen. Geschlachtet wurde selbst, mehr brauchte es nicht. Der Schmied allerdings war schon etwas Besonderes, seine Dienste brauchten alle. Manche waren Roderer, also Rädermacher, Wagner, wie die Familie Pardeller. Später wurden sie die ersten Fuhrleute oder Möbeltischler, irgendwann Wirte und Hoteliers. Die Touristen kamen ins Tal, was soll man da machen.

Mein Vater schweigt, während ich mich kurz frisch mache. Er bleibe hier, sagt er, ein Schläfchen. Während ich die Tür hinter mir zuziehe, sehe ich noch, wie sich der Hund auf den Fliesen im Bad ausstreckt.

In der Bar mischen sich die paar verbliebenen Touristen mit einigen Einheimischen. Es ist fast schon keine Saison mehr in Welschnofen, bald sperrt auch der Lift zu, bis in zwei Monaten mit dem ersten Schnee die Wintersaison beginnt. Ich trinke still für mich und lausche den Einheimischen, die einen starken, freundlichen Dialekt sprechen. Sie alle kennen sich, wie in einem Dorf üblich. Nach einer Weile kommt ein älterer Bauer im Blauschurz und wird freundlich begrüßt. Schon lange, meinen die anderen, habe er sich nicht mehr hier gezeigt.

Ich schweige und denke daran, wie leicht mein Vater mit den Einheimischen wohl ins Gespräch käme, wie er immer – egal, wo wir sind – mit allen ins Gespräch kommt. Wie sie ihm ihre Geschichten erzählen, ihre Leben, wie sie Gemeinsamkeiten finden und beim dritten Bier aufeinander anstoßen. Das habe ich immer bewundert, diese gewinnende Art, auf andere zugehen zu können, ohne Scheu. Es ist vermutlich sein ehrliches Interesse, das alle dazu bringt, ihm zu vertrauen und zu erzählen. Irgendwie, kommt mir vor, stammt er aus einer einfacheren, naiveren Zeit, in der alle miteinander sprachen, ohne Scheu, als wüssten sie es nicht besser. Aber heute? Ich schweige und trinke und denke an meinen Vater, der vermutlich mittlerweile eingeschlafen ist. Während ich so grüble, spricht mich der Erste an. Was ich hier mache und warum. Welschnofen, sage ich, und dazu weiß auch die alte Kellnerin etwas zu sagen. Ein Dritter erzählt von seiner Kindheit und von seinem Vater, der viele alte Fotografien vom Ort habe. Viele Geschichten hätte der zu erzählen, zwinkert er mir zu, ich müsse es ihm nur sagen, dann hole er ihn. Schon sind wir mitten im Gespräch, wir trinken und lachen und sie erzählen von ihrem Ort; von den Jungen, die lieber nach Bozen zum Arbeiten gehen, und von den vielen leerstehenden Geschäften. Sie erzählen vom Karersee, der für die Einheimischen mehr ein Plätzchen für Verliebte ist als ein Ort für Touristen mit Rollator, von Gasthäusern, die es nicht mehr gibt, in denen früher Filme gezeigt wurden, wie im Kino. Wie schön die alte Straße gewesen und wie hässlich heute der Tunnel sei, auch wenn er natürlich praktisch sei, nicht nur der Touristen wegen. So ändert sich eben alles, sagt die Kellnerin mit einem Lächeln und schenkt mir Wein nach. Wie sich eben alles ändert, sage ich und spüre leichtes Kopfweh. Wie sie mir erzählen, denke ich, jeder will, dass seine Geschichten gehört werden. Wie die vielen Sagen aus den Dolomiten, die es in dieser Gegend gibt, rund um den Latemar und den Rosengarten, gehört werden wollen, denke ich und trinke mein Glas leer. Geschichten wollen erzählt sein, sage ich der Kellnerin, ehe ich auf mein Zimmer gehe, sie wischt mit einem Lappen über die Theke. Als ich den Raum betrete, hebt der Hund nur kurz den Kopf.  Am nächsten Morgen steige ich allein ins Auto, mein Vater bleibt mit dem Hund in Welschnofen. Es ist kalt und regnerisch. Ich nehme die Straße über den Karerpass, fahre am Grand Hotel vorbei, in dem früher sogar Kaiserin Sisi abgestiegen ist, schaue mir die Liftanlagen an, die in dieser Jahreszeit stillstehen. Ich halte an einem Rastplatz mit ein paar Bänken, fast direkt an der Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino, hier geht es ins Fassatal und ins Fleimstal. Käsestraße der Dolomiten, lese ich auf einem Schild, eine Gegend, die auch für ihren Honig berühmt ist. Käse und Honig und Berge, so weit das Auge reicht. Auch hier Wälder und Wiesen und Land. Nach endlosen Kurven erreiche ich Vigo di Fassa.

Am nächsten Morgen steige ich allein ins Auto, mein Vater bleibt mit dem Hund in Welschnofen. Es ist kalt und regnerisch. Ich nehme die Straße über den Karerpass, fahre am Grand Hotel vorbei, in dem früher sogar Kaiserin Sisi abgestiegen ist, schaue mir die Liftanlagen an, die in dieser Jahreszeit stillstehen. Ich halte an einem Rastplatz mit ein paar Bänken, fast direkt an der Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino, hier geht es ins Fassatal und ins Fleimstal. Käsestraße der Dolomiten, lese ich auf einem Schild, eine Gegend, die auch für ihren Honig berühmt ist. Käse und Honig und Berge, so weit das Auge reicht. Auch hier Wälder und Wiesen und Land. Nach endlosen Kurven erreiche ich Vigo di Fassa.

Auch hier gibt es kein Haus, das nicht Hotel oder Pension oder Apartmenthaus ist, jetzt ist alles verwaist. Selbst der Lift wurde eingestellt. In der nahen Sportbar trinke ich einen Espresso. Es ist elf Uhr vormittags, die Einheimischen trinken ihren ersten Wein. Ohne Tourismus scheint es nichts zu geben.

Kalt ist es. Ich suche das Ladinische Museum, und als ich eben die Tür öffnen möchte, kommt mir jemand entgegen. Geöffnet täglich, habe ich auf einem Schild gelesen. Ich zögere einen Moment, die Tür schnappt wieder ins Schloss, und dann bleibt sie auch auf mein Rütteln hin geschlossen. Nach einer Weile lugt eine freundliche Dame aus einem Fenster. È chiuso, sagt sie. Geschlossen. Pomeriggio, verstehe ich noch, am Nachmittag sei wieder geöffnet. Schade, denke ich, da bin ich schon nicht mehr hier.

Ich fahre weiter, nach Moena, Predazzo, Cavalese. Es sind schöne Orte, denke ich, Cavalese mit viel Geschichte, Predazzo mit viel Sport, im Vorbeifahren sehe ich die Sprungschanze, im Jänner wird hier irgendein Sportgroßereignis stattfinden. Aber jetzt?

Es ist wie mit der alten Eggentaler Straße; die Leute erinnern sich an ihren Ort erst, wenn es ihn so nicht mehr gibt, wie sie ihn gekannt haben. Heute sind diese ganzen Orte nur lebendig, wenn Touristen ihnen wie Blutkörperchen in ihren Straßenadern Leben einhauchen; ansonsten fristen sie eine hohle Existenz. Aber natürlich die Natur. Die Bäume und Schluchten und Flüsse im Tal. In Cavalese gibt es einen sehr schönen Park am Rand der Altstadt, Wiesen und Bäume, jetzt im Herbst ist alles bunt, die Kastanien lassen ihre Früchte fallen und es gibt auch einen wunderbar großen Kinderspielplatz; während ich spaziere, bin ich allerdings ganz allein. Kein Kind sammelt die Kastanien, niemand schaukelt oder wippt, die Klettergerüste sind leer. Um diese Jahreszeit hört man auch keine Bienen. Nur den endlosen Strom der Autos auf der nahen Hauptstraße, wer weiß, wohin sie fahren; nach Auer, nach Trient?

Kalt ist es und ich ziehe meinen Mantel enger, bevor ich ins Auto steige. Für einen Moment höre ich genau hin, der Motor stottert, als ich starte. Ich bin froh, dass er noch nicht aufgegeben hat. Mit beruhigender Gleichmäßigkeit wird er mich wieder zurück über Moena und Vigo di Fassa führen, über den Karerpass und vorbei am blau schimmernden See, hinunter bis Welschnofen, wo mein Vater mit dem Hund am Straßenrand wartet.

„Es ist kalt“, sagt mein Vater. Ich nicke und wir fahren los. Am Ortsausgang queren eben ein paar Rehe in der Dämmerung die Straße. Das letzte von ihnen zaudert ein wenig, dann verschwindet es im Wald. Mein Vater zuckt mit den Schultern, ich gebe Gas.