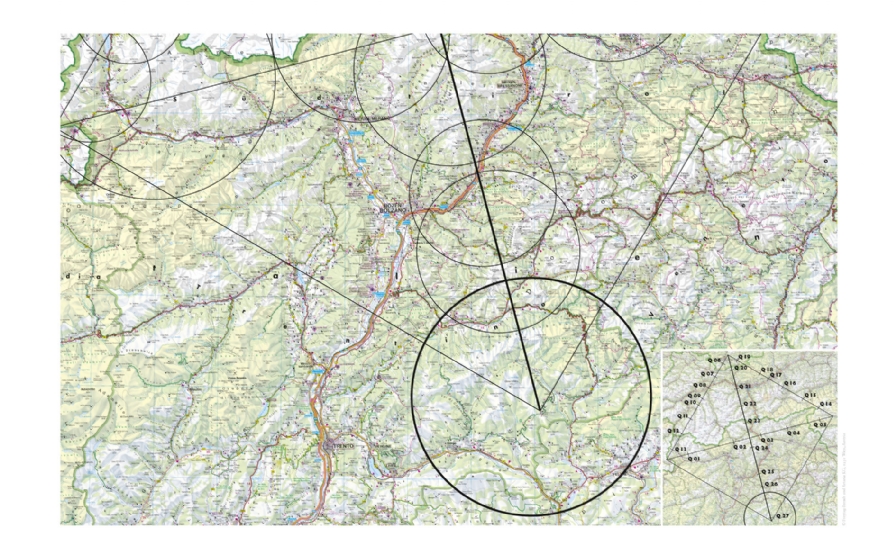

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte auf den Seiten 96–97). Wir befinden uns derzeit auf einer Geraden, die von Garmisch-Partenkirchen ins Trentino führt. Hans Platzgumer fährt viele Kurven, blickt in Abgründe und fürchtet sich vor einem Wolfsrudel.

In etlichen Teilen der Welt war ich unterwegs, ich lebte, arbeitete in Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten, so manch nah gelegene Region aber ist mir bislang verschlossen geblieben. Osttirol beispielsweise, dorthin hat es mich nie verschlagen. Alles zu seiner Zeit, denke ich. Auch das Trentino habe ich bislang nur auf Wegen in die Ferne gestreift. Nun aber beauftragt mich Quart, diesen Landstrich zu vermessen. Alles kommt eben zu seiner Zeit. Bereitwillig nehme ich das Angebot an.

In etlichen Teilen der Welt war ich unterwegs, ich lebte, arbeitete in Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten, so manch nah gelegene Region aber ist mir bislang verschlossen geblieben. Osttirol beispielsweise, dorthin hat es mich nie verschlagen. Alles zu seiner Zeit, denke ich. Auch das Trentino habe ich bislang nur auf Wegen in die Ferne gestreift. Nun aber beauftragt mich Quart, diesen Landstrich zu vermessen. Alles kommt eben zu seiner Zeit. Bereitwillig nehme ich das Angebot an.

Ein paar Wochen später packe ich und befürchte, vielleicht den dümmsten Zeitpunkt für eine solche Reise gewählt zu haben. Ende März, nach einem milden, nahezu inexistenten Winter wurde in den letzten Wochen nun doch meterweise Schnee ins Hochgebirge geworfen, der sich dort festsetzt und mir die geplante Route erschwert – auch wenn im Tal urplötzlich der Föhnfrühling mit den Launen aller Lebewesen zu jonglieren begonnen hat. Noch mehr als der Tiefschnee bekümmert mich der Urlauberverkehr. In Deutschland sind Osterferien, das verkompliziert bekanntermaßen das Reisen und das Suchen nach stillen Wanderwegen. Doch ich habe keine Wahl, es ist jetzt oder nie, die Lagorai-Kette ruft, sie will, sie muss vermessen werden!

Also setze ich mich ins Auto, bei 20 Grad Celsius und böigem Südwind. Zügig mache ich die Höhenmeter den Reschenpass hoch. Kühler ist es dort, und überraschend wenige PKW und LKW verstellen mir den Weg. Dem mehrfach ausgezeichneten Pizzaweltmeister in Mals jubiliere ich im Vorüberfahren zu und die allerschrecklichsten Lieder im Radio singe ich lauthals mit, so erhebt sich die Lebenslust in mir, als ich an erblühenden Obstbäumen vorbei gen Süden rausche, und nichts und niemand mich aufzuhalten scheint. Selbst die so tückische S40 durch den Vinschgau kann mir nichts anhaben. Kurz überlege ich, in der Pension Platzgummer in Dorf Tirol einen ersten Halt einzulegen. Dort könnte ich entfernte Verwandte begrüßen und ihnen sagen, dass ich einer von ihnen bin. Lange schon habe ich mir das vorgenommen. Doch nie lasse ich es so weit kommen, auch heute nicht. Ich will ohne Verzug mein Etappenziel erreichen: Cavalese.

Bis Cavalese und keinen Meter weiter ist mein Vorgänger gekommen, sein Endpunkt soll mir Anfang sein. Aufmerksam habe ich den Bericht gelesen, die Landvermessung No. 4, Sequenz 7 im letzten Quart. Ich kenne den Autor gut, Bernd Schuchter, er war mein früherer Verleger, ich weiß seine Worte zu deuten. Unüberhörbar darin die Angst, die auch mich in diesen Breitengraden überkommt, die berechtigte Panik vor Touristenhorden, denen die Bergwelt – das große Kino Tirol – komfortabel auf dem Präsentierteller serviert wird. Unaufhörlich werden sie in die Täler und auf die Gipfel und in jeden Winkel, der dazwischen noch bleibt, gekarrt. Bleibt der Schnee aus, lockt man sie mit Kunstschnee an, bis der Grundwasserpegel sinkt, alles ist recht, um an ihre Geldbeutel zu kommen. Es ist der Hauptgrund, warum ich Tirol weniger oft bereise als andere Regionen dieser Welt, weil ich hinter jeder Kurve Busparkplätze erwarte und auf jedem Hang Liftanlagen. In einem Berggasthof, wo ich seit meiner Kindheit regelmäßig einkehrte, wurde ich letztlich in die dunkle, stickige Raucherkammer geschickt, weil die Aussichtsterrasse den deutschen Gästen vorbehalten sei. Unter allen Umständen will ich versuchen, mich im Trentino derartigen Auswüchsen fernzuhalten, ich will die Kerben umgehen, die der Massentourismus allerorts ins Land schlägt. Die weißen Flecken auf der Landkarte interessieren mich – sofern es so etwas noch gibt, nicht die grün markierten Panoramastraßen, und ich weiß, dass ich hierfür auf den Zufall setzen muss, auf die Gunst der Stunde und die Intuition. Nicht umsonst reise ich stets ohne Navigationsgerät. Schließlich will ich mich nicht durchs Leben leiten lassen, sondern mir erlauben, es selbst und eigenmächtig zu  durchschreiten. Umwege sollen mir willkommen sein, Sackgassen ohnehin, denn sie gibt es nicht. Aus keiner Sackgasse kommt man gleich heraus, wie man hineingeraten ist, und wer nie von seinem Weg abkommt, bleibt bekanntlich früher oder später auf der Strecke. Unschärfe fordere ich ein, gerade heute, wo ein jeder Fokus scharf gestellt und optimiert ist.

durchschreiten. Umwege sollen mir willkommen sein, Sackgassen ohnehin, denn sie gibt es nicht. Aus keiner Sackgasse kommt man gleich heraus, wie man hineingeraten ist, und wer nie von seinem Weg abkommt, bleibt bekanntlich früher oder später auf der Strecke. Unschärfe fordere ich ein, gerade heute, wo ein jeder Fokus scharf gestellt und optimiert ist.

Ich blicke zu den Bergwiesen und Abhängen hoch, die sich links und rechts von meinem Auto in die Höhe ziehen. Die Wälder, die sie beschatten, tragen keine Klarheit in sich, keine benennbare Zahl von Bäumen, keine bestimmbare Größe haben sie, ihr Ausdünnen nach oben ist bloß eine vage Baumgrenze, von grünen Feldern ausgehend reichen sie hinauf, bis die kahlen Felsklippen über ihnen immer weißer werden und das Weiß der Rücken und Gipfel des Gebirges irgendwann ins Weiß des inzwischen diesigen Tages übergeht. Ich Glückspilz, denke ich mir, ich habe tatsächlich den hintersten, den abgelegensten Zipfel des Vermessungsquadrats in Auftrag bekommen! Nicht das Inntal, Zillertal, das Karertal, nein, die Bergketten des Lagorai soll ich begutachten. Vielleicht entdecke ich dort ja doch so etwas wie eine vergessene Welt!

Schon liegt Meran, liegt Bozen hinter mir. Schon habe ich Auer hinter mir gelassen, das ich wie alle kommenden Ortschaften beim italienischen Namen nennen will, Ora. Schließlich will ich ja nicht nach Gablöss, wie Cavalese aus mir unerfindlichen Gründen auf Deutsch genannt wird. Nein, ich habe das Etschtal bereits verlassen und die Maut beglichen, nun kämpfe ich mich die S48 hoch, alto, alto, Adige bleib’ unten zurück, dutzende Kurven lang schleiche ich einem Lastwagen hinterher. Dann erreiche ich das Welschtirol und kann mich nicht weiter auf meine Muttersprache verlassen. Nun bin ich – des Italienischen nicht mächtig – fremd. Fremd und allein, genau wie ich es beizeiten liebe zu sein, fast nackt, aller Schutzhüllen beraubt, hineingeworfen in das Andere. Nur in einem solch puren Zustand kann man die Welt erkennen, der man sich ausliefert. Unschuldig genug bin ich in diesem Moment, unbedarft, klein, naiv genug, um mich der Welt gegenüber zu öffnen und somit ihr zu gestatten, sich mir zu öffnen. Ich kann keinen Mitstreiter brauchen, der mir zur Seite steht. Dem Dualismus verhaftet bin ich jetzt ganz Subjekt, und von meiner Selbst ausgehend kann ich die Umgebung als Objekt begreifen. Ich sehe sie mit den meinen, ihr fremden Augen, berühre sie mit den ihr fremden Händen, niemand lenkt mich dabei ab, niemand weist mich an, dies oder jenes zu sehen, bewahrt mich davor, dies oder jenes zu übersehen. Nur der Augenblick lehrt mich, was zu tun ist.

Von einem Moment auf den anderen tauchen schräg unterhalb meiner Bergstraße die Steindächer der Ortschaft Cavalese auf. Wie ein altertümlicher Schindelhaufen sind sie in den abfallenden Hang geworfen. Ich bin beeindruckt, wie dicht aneinandergebaut sie sind. Ein paar Kurven hinein ins Städtchen stelle ich mein Auto bei der Piazza Dante ab. Die Luft ist mild und die Straßen sind nahezu ausgestorben zur Mittagszeit. Nur vier Frauen unterschiedlichen Alters stehen vor einem winzigen Gemischtwarenladen und unterhalten sich angeregt. Sie werden es auch, wenn ich Stunden später zu meinem Auto zurückkehre, noch in selber Formation und mit ungebrochener Leidenschaft tun.

Bernds letzte Aufzeichnungen beschrieben einen Park in der Innenstadt, an dem er seine Vermessung beendete. Ein Park inmitten eines 4000-Seelen-Nests, das von prächtiger Natur umgeben ist! So etwas erscheint mir absonderlich. Ich zweifle an der Sinnhaftigkeit einer solchen Anlage, bald aber stoße ich auf ihn, den Parco della Pieve, und werde eines Besseren belehrt. Nicht weil die namensgebende Kirche in seiner Mitte beeindruckend wäre, sondern weil die saftigen Wiesen, die italienischen Steinkiefern und die wohl vor Jahrhunderten dazwischen angelegten Wege einen plötzlichen und unerwartet südlichen Zauber verströmen. Ich bin angekommen, bereits jetzt hat sich die Fahrt gelohnt, denke ich und setze mich auf dieselbe Bank, auf der womöglich auch mein „Vorgänger“ und vor ihm Unzählige gesessen sind. Vielleicht ist es hier wie in Berlin, sinniere ich: Das Schönste sind die Parks. Doch ein paar romantische Wegbiegungen weiter werde ich jäh aus meinen mediterranen oder urbanen Luftschlössern gerissen. Der Park stürzt steil hinab ins Fleimstal, durch das der Avisio fließt, und direkt neben einer Aussichtsplattform entdecke ich den Eingang zur eigentlichen Attraktion dieses Ortes, der Cermisbahn. Die schaukelnden Gondeln der Seilbahn führen von hier hinunter zur Talstation und auf der gegenüberliegenden Seite hinauf zur Cermis-Alpe. Unversehens befinde ich mich inmitten des alpinen Skizirkus’, wenngleich es um diese Jahreszeit nur vereinzelte Nimmersatte sind,  die sich mit deplatziert wirkenden Skiausrüstungen zur Bergstation mühen, um die Kunstschneepiste hinunterzuwedeln, die wie hineingeklebt in die grünbraunen Ausläufer des Lagorai-Gebirges wirkt.

die sich mit deplatziert wirkenden Skiausrüstungen zur Bergstation mühen, um die Kunstschneepiste hinunterzuwedeln, die wie hineingeklebt in die grünbraunen Ausläufer des Lagorai-Gebirges wirkt.

Das wirklich Aufregende an diesem Skigebiet ist freilich nicht die Absurdität eines ebensolchen Unternehmens, wie wir es hundertfach in allen, dem Massensport unterworfenen Bergregionen beobachten müssen, sondern die Tatsache, dass diese Seilbahn schon zweimal während ihres Bestehens auf unsagbar tragische Weise vom Himmel gefallen ist. Vor genau 40 Jahren, am neunten März 1976, ereignete sich hier das bislang folgenschwerste Seilbahnunglück der Geschichte. Aufgrund starken Windes riss eines der Tragseile und versagte in Folge der Sicherungsmechanismus. Eine Gondel mit 43 Insassen stürzte 50 Meter in die Tiefe und zerschellte in ihre Einzelteile. Einzig und allein ein 14-jähriges Mailänder Mädchen überlebte den Unfall. Sie tat dies, weil ihr Aufprall von allen Seiten von den Sterbenden, die dicht um sie gedrängt gestanden hatten, abgefangen wurde. Inmitten eines Leichenbergs wurde die Jugendliche zur einzig Überlebenden – ob sich unter diesen Voraussetzungen ein Weiterleben als Fluch oder Segen erweist, das sei dahingestellt. 54 Jahre alt ist diese bemitleidenswerte Frau heute, sofern sie noch lebt. Keinen Augenblick wird sie während der vergangenen vier Jahrzehnte verbracht haben, ohne in ihrem Bewusstsein die Tragödie der Cermisbahn zu tragen. Ich stelle mir vor, mit ihr darüber zu sprechen und ein Buch über ihr Leben zu schreiben. Ihr Schicksal beweist eindrücklich, dass die Realität des Menschseins atemberaubender ist als jede Fiktion.

22 Jahre später stürzte die Cermisbahn ein zweites Mal vom Himmel, am helllichten Nachmittag des dritten Februar 1998. Diesmal kamen ausnahmslos sämtliche 20 Menschen ums Leben, die sich in ihr befanden. Als Strage del Cermis ging dieses furchtbare Ereignis in die Geschichte ein, als Blutbad von Cermis. Ein schräg fliegendes Kampfflugzeug der amerikanischen Luftwaffe hatte bei unerlaubtem Tiefflug und einer Geschwindigkeit von 800 km/h mit einem Flügel das Stahlseil durchtrennt. Das Flugzeug mit vierköpfiger Besatzung konnte unbeschadet weiterfliegen, die Gondel aber stürzte mit dem gekappten Seil zu Boden. Der Pilot wurde nach jahrelangen Verhandlungen zwar vom Dienst suspendiert, er kam jedoch mit einer nur mehrmonatigen Haftstrafe davon, weil in den Luftkarten des US-Militärs die Drahtseile der Bahn nicht vermerkt gewesen waren. Erst Jahre später kam es zu Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe. Das Leid der

Hinterbliebenen konnten sie wohl kaum lindern.

Diese Bilder im Kopf marschiere ich zurück zu meinem Auto und durchquere die für den Straßenverkehr gesperrte Innenstadt. Sogleich entführt mich die in sich ruhende Schönheit dieses Stadtkerns fort von den düsteren Ereignissen zu einer mediterranen Ausgeglichenheit. Der allmähliche Zerfall der alten Gemäuer, der den Charme solcher Orte ausmacht, er wird nicht im Erneuerungsrausch hinweggeputzt, im Gegenteil, die Vergänglichkeit wird zelebriert, sie, die allem innewohnt und von der Zeit sich nährt. Die Südeuropäer verstehen es besser als andere, sich mit der uns gegebenen Endlichkeit zurechtzufinden. Je weiter ich hinunter nach Italien gereist bin, desto deutlicher hat mich diese Gelassenheit immer fasziniert. Und auch Cavalese ist unleugbar Italien.

Dennoch lasse ich, gehetztes Kind von der Alpennordseite, mich von einer Unrast ergreifen. Weiter will ich, muss ich, heute noch habe ich den über 2000 Meter hohen Manghen-Pass zu überqueren, die einzige Route, die durch das Lagorai-Gebirge hindurch gen Süden zieht.

Je näher ich der engen Passstraße komme, desto spärlicher wird der Verkehr. Schließlich bin ich ganz allein. Nur mein Auto versucht, sich auf diesem steilen, kurvenreichen Weg durch die Bergketten zu schlagen. Eine Weile juble ich hinter dem Steuer, weil ich mich so am Ende der Welt und inmitten eines Abenteuers wähne. Die dunklen Forste am Fuß des Berges wirken wie im permanenten Herbst gefangen. Unendlich viele abgestorbene, abgefallene Blätter, die trotz des überstandenen Winters noch in ihren Brauntönen schimmern, säumen die Strecke. Und dann, nach mehreren Serpentinen, das rote Schild, das mich aus meinen Träumen reißt: chiuso. Ich will seiner zermürbenden Botschaft keinen Glauben schenken und fahre weiter, fahre weiter, bis schlussendlich ein herabgelassener Schranken mich der letzten Hoffnung beraubt. Natürlich ist die Passstraße geschlossen, ich hätte es mir denken können, dachte es auch, aber wollte es mir nicht eingestehen. Mir bleibt nichts übrig, als mein Vorhaben aufzugeben und umzudrehen. Hinaus aus dem Lagorai, um  es über das lückenlos touristisch erschlossene Fleimstal zu umrunden. Hundert Kilometer misst dieser Umweg, über zwei andere, nicht minder hohe Pässe führt er mich, über den Passo Rolle, mitten durch ein Skigebiet, und den im Ersten Weltkrieg schwer umkämpften Passo Brocon.

es über das lückenlos touristisch erschlossene Fleimstal zu umrunden. Hundert Kilometer misst dieser Umweg, über zwei andere, nicht minder hohe Pässe führt er mich, über den Passo Rolle, mitten durch ein Skigebiet, und den im Ersten Weltkrieg schwer umkämpften Passo Brocon.

Statt zu jammern will ich keine Zeit verlieren. Schon fege ich jenseits der Geschwindigkeitsbegrenzung ostwärts dem Avisio entlang dem Rollepass entgegen. Die vom Skitourismus entseelten Städte wie Predazzo will ich so schnell wie möglich hinter mich bringen.

Eine halbe Stunde später, kurz vor der letzten Ansteigung zum Rollepass, meinem neuen Etappenziel, aber nehme ich doch den Fuß vom Gaspedal. Nachdem sich die Straße an steilen Felsabhängen entlanggeschlängelt hat, bietet sich mir plötzlich ein unwirklicher Anblick. Im Frostdampf der ausgestorbenen grauen, kargen Bergwelt neben mir ist ein lang gestreckter Stausee zu Eis erstarrt, als wäre er verwunschen. Reglos liegen riesige milchig weiße Eisplatten aneinandergestapelt in einem Becken, das endlos in die Tiefe zu ragen scheint und an seinen Ufern von zerklüftetem Gestein umgeben ist, auf dem der Eisbruch allmählich in pulvrigen Schnee und nackten Fels übergeht. Eine absolute Stille liegt in alldem. Alles Leben, alle Bewegung ist verschwunden. Ich muss lange schauen und die Augen zusammenkneifen, bis ich sicher bin, dass dies die Wirklichkeit und nicht bloß eine naturgetreue Abbildung davon ist, die mir zu Füßen liegt. Am hunderte Meter entfernten schmalen Ufer des Eissees zieht sich als brutale Abgrenzung dieser Märchenwelt ein gewaltiger Staudamm von einer Talseite zur anderen. Der Beton, der hier verarbeitet ist, muss schwerer wiegen als der gesamte Berg, mutmaße ich.

Im Val di Stava, unweit auf der gegenüberliegenden Talseite gelegen, kam es im Sommer 1985 bei einem vergleichbaren Staubecken zu einem verheerenden Dammbruch. Eine Flutwelle aus hunderttausenden Kubikmetern Wasser, Schlamm und Sand schoss das kleine Seitental hinab und vernichtete, was sich ihr in den Weg stellte. Mit voller Wucht traf sie den Touristenort Tesero im Fleimstal. Häuser, Hotels, Fabriken, Brücken und 268 Menschen riss sie in den Tod.

Es scheint ein von Katastrophen heimgesuchter Landstrich zu sein, durch den ich mich bewege. Von Neuem nehme ich Fahrt auf.

Auf der Passhöhe des Rolle schieben sich Skifahrer auf schmutzigem Schnee an mir vorbei. Verloren wirken sie und keineswegs beglückt in ihren Aktivitäten. Kurz blicke ich ihnen nach und bin froh, sie und die Souvenirstände und Après-Ski-Lokale, die für sie errichtet sind, hinter mir zu lassen. Nach unzähligen Kurven, die mich das Primörtal hinabführen, durchfahre ich den Ort, aus dem die Wintersportler ausschwärmen, San Martino di Castrozza, eine Ansammlung von rustikalen Wellness-, Romantik- und sonst welchen Hotelbauten, die sich auf ein einziges Wort zusammenfassen lassen: widerlich. Es ist genau einer jener snobistischen Unorte, wie ich sie seit meiner Kindheit zu hassen gelernt habe.

Die 180-Grad-Kurven mehren sich und auch das Tempo, mit dem ich sie meistere. Allmählich wird mir von meiner eigenen Fahrweise schlecht. Selten habe ich eine so wenig befahrene Bergstraße erlebt, die ich, ohne mit Hindernissen rechnen zu müssen, durchschneiden kann. Ich rase hinunter, als sei der Motorsport meine neue Leidenschaft, als sei mir der Teufel auf den Fersen, er, den ich doch eigentlich in San Martino zurückgelassen haben müsste. Die Schneewände links und rechts der makellos geräumten Fahrbahn werden niedriger. Bald bin ich unten in einem grünen Tal und verschnaufe kurz in der kleinsten Gemeinde Italiens, Fiera di Primiero, die mir heute nahezu weltstädtisch erscheint. Von nun an windet sich eine noch steilere, noch engere Straße hinauf zum nächsten Pass, dem Passo Brocon auf 1615 Metern Seehöhe. War ich bislang schon praktisch der einzige Fahrer, der an diesem toten Tag die hiesigen Passstraßen benutzt, so bin ich es ab nun tatsächlich. Ein gewissermaßen unheimliches Gefühl der Freiheit überkommt mich. Immer tiefer in den Berg hinein gerate ich, zur Dunkelheit kommt bald auch ein unheilvoller Nebel hinzu. Das Sträßchen ist so schmal, dass ich mich in meiner neuen Berufung als Rennfahrer zügeln muss. Ein Warnschild nach dem anderen lehrt mich das italienische Wort für Spitzkehre: Tornante. Tornanti, Tornanti, viele tausende Mal werde ich nach meiner Reise am Lenkrad gekurbelt haben.

Irgendwann bin ich oben, am Ende der Welt angekommen, wo mich eine seltene Einsamkeit überfällt. Die einzigen beiden Häuser auf der Passhöhe, das Albergo Passo Brocon und Hotel Pizzo degli Uccelli, sind geschlossen und verriegelt, nur ein einziges Fahrzeug ist  auf dem verschneiten Parkplatz abgestellt, ein rostiger Traktor, auf dessen Motorhaube in kursiven, goldenen Lettern der Schriftzug Ciao Elvis zu sehen ist. Ich vermute, dass dieses Gefährt lange Jahre schon hier steht und wohl nie mehr fortkommt aus seiner ewigen Ruhe. Schal und Winterjacke werfe ich mir über und wandere auf dem alten brüchigen Schnee, der hier, soweit das Auge reicht, aufgeworfen ist, hinein in den klammen Nebel, bis ich mich nach wenigen mühsamen Schritten zur Gänze im Weiß verliere. Knietief, ja bis zu den Oberschenkeln sinke ich ein, und als ich meine Blase erleichtere, kann ich schon einen Schritt weiter das gelbe dampfende Fleckchen, den einzigen Farbtupfer, den ich in diese weiße Welt gezaubert habe, nicht mehr erkennen, so miserabel ist die Sicht. Am Kriegerdenkmal für die im Gebirgskrieg hier gefallenen Soldaten versuche ich mich zu orientieren. Doch auch dieses ist kaum auszumachen, weil es hinter veritablen Bergen von schmutzigem Schnee zugeschüttet ist, die Räumfahrzeuge hier aufgetürmt haben. Eine verschlissene italienische Flagge hängt leblos und in sich gewunden von seiner Spitze. Halte dich bloß hier nicht zu lange auf, scheint sie mir zu verstehen zu geben. Sonst ergeht es dir wie mir. Zieh weiter nach Borgo Valsugana, dem Ziel deiner Reise, hinunter, hinüber, zwei Täler hast du noch zu durchschreiten. Lohnen möge es sich!

auf dem verschneiten Parkplatz abgestellt, ein rostiger Traktor, auf dessen Motorhaube in kursiven, goldenen Lettern der Schriftzug Ciao Elvis zu sehen ist. Ich vermute, dass dieses Gefährt lange Jahre schon hier steht und wohl nie mehr fortkommt aus seiner ewigen Ruhe. Schal und Winterjacke werfe ich mir über und wandere auf dem alten brüchigen Schnee, der hier, soweit das Auge reicht, aufgeworfen ist, hinein in den klammen Nebel, bis ich mich nach wenigen mühsamen Schritten zur Gänze im Weiß verliere. Knietief, ja bis zu den Oberschenkeln sinke ich ein, und als ich meine Blase erleichtere, kann ich schon einen Schritt weiter das gelbe dampfende Fleckchen, den einzigen Farbtupfer, den ich in diese weiße Welt gezaubert habe, nicht mehr erkennen, so miserabel ist die Sicht. Am Kriegerdenkmal für die im Gebirgskrieg hier gefallenen Soldaten versuche ich mich zu orientieren. Doch auch dieses ist kaum auszumachen, weil es hinter veritablen Bergen von schmutzigem Schnee zugeschüttet ist, die Räumfahrzeuge hier aufgetürmt haben. Eine verschlissene italienische Flagge hängt leblos und in sich gewunden von seiner Spitze. Halte dich bloß hier nicht zu lange auf, scheint sie mir zu verstehen zu geben. Sonst ergeht es dir wie mir. Zieh weiter nach Borgo Valsugana, dem Ziel deiner Reise, hinunter, hinüber, zwei Täler hast du noch zu durchschreiten. Lohnen möge es sich!

Der Lohn meiner Umkurverei des Lagorai ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Borgo Valsugana ist ein verschlafenes, wenn auch pittoreskes Nest. Der Brenta-Fluss schlängelt sich zwischen den eng aneinandergedrängten, alten Häusern hindurch und zieht quirlig Richtung Osten. Nur er allein scheint es hier eilig zu haben. Von seiner autonomen Umtriebigkeit erfasst, ziehe ich die nächste kleine, Tornanti-gespickte Bergstraße hinauf ins Val di Sella, wo mich der Höhepunkt meiner Reise erwartet: der kilometerlange Waldpfad Arte Natura, ein Freiluftmuseum knapp unterhalb der Waldgrenze, das mich bald in demütiges Staunen versetzen wird.

Seit 1996 entstehen und vergehen hier in die Natur hinein konzipierte Kunstwerke von internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Fast ausschließlich aus in den Dolomiten beheimateten Naturmaterialien sind sie angefertigt, aus alpinem Holz, Gräsern, aus Steinen und Blättern. Alle zwei Jahre kommt eine neue Arbeit hinzu, mittlerweile sind es 24 Objekte, die der Witterung preisgegeben sind. Manches jahrzehntealte Werk ist bereits so in sich zerfallen, dass ich es kaum noch erkenne, andere sind von vornherein so subtil angelegt, bloß Einkerbungen auf Findlingen etwa, dass man genau hinsehen muss, um sie zu entdecken. Am beeindruckendsten sind fünf im Wald lauernde Wölfe, dürr und hungrig wirken sie, so lebensecht, dass ich kaum wage, mich ihnen zu nähern. Als ich allein und verlassen mitten in ihrem Rudel stehe, blicke ich jedem Einzelnen immer wieder in die Augen, um mich zu vergewissern, dass sie nicht doch am Leben sind. Sally Matthews hat die Lupi 2002 dort angesiedelt.

Auf äußerst angenehme Weise wirkt es, als ob menschliche Eitelkeiten hier grundsätzlich zurückgesetzt werden. So meisterhaft die Kunstwerke sind, in erster Linie bezeugen sie eines: dass die Natur selbst die größte Künstlerin ist. Ihre unglaubliche Stilvielfalt, ihr bis ins kleinste Detail perfektionierter Ästhetizismus bleibt unerreicht. Die zwei Dutzend in ihr versteckten Kunstwerke schärfen bloß den Blick auf das erstaunliche natürliche Schaffen in deren Umfeld. Somit vollbringt die hier ausgestellte Kunst die größte Leistung, die von ihr zu erwarten ist: Sie lässt den Betrachter die Welt fortan mit anderen Augen sehen.

Mutterseelenallein wandere ich stundenlang durch den Bergwald und komme aus dem Staunen nicht heraus. Die Blätterdecke des Mischwaldes ist zu Frühlingsbeginn noch dünn und gibt dadurch den Blick immer wieder frei auf die glitzernden Schneehänge und Steilkanten der Vizentiner Alpen. Nichts als Vogelgezwitscher, Surren von Insekten und Rauschen des Windes in den Baumkronen ist zu hören, von den Sumpfwiesen unterhalb dringt manchmal das Gequake abertausender paarungswilliger Frösche herauf, und von den Abhängen der Cima Dodici her ist hin und wieder das entfernte, dumpfe Knacken von Lawinenabgängen zu vernehmen, jetzt, da mit dem einsetzenden Tauwetter die Schneemassen an Halt verlieren.

Die Arte Natura scheint an diesem Tag ausschließlich für mich geöffnet. Eine private kostenlose Führung gestattet mir der Wald. Was ich zu sehen bekomme, ich werde es in mir tragen für den Rest meiner Zeit.

Ein Gedicht meines liebsten Lyrikers Werner Lutz kommt mir in den Sinn: Gerollt geschoben /

geschunden gerundet / ich nehme den Kiesel /

und wärme ihn in der Hand