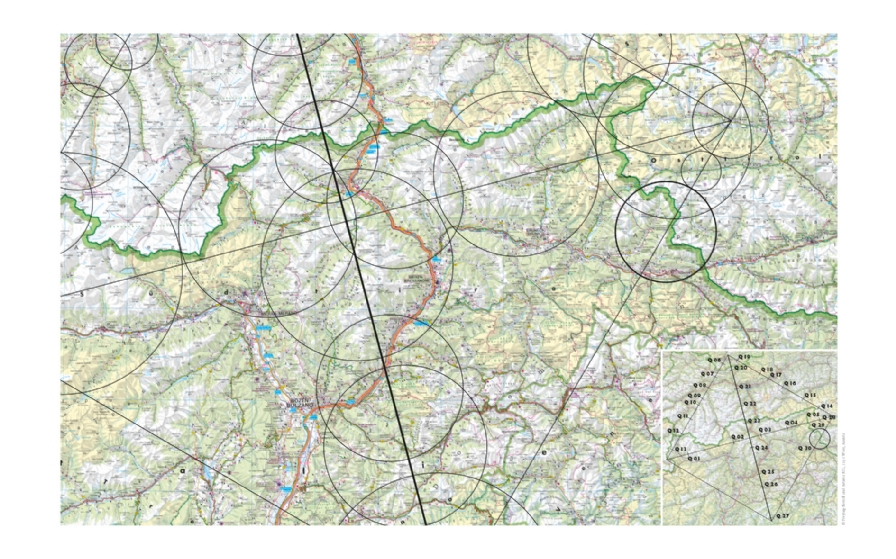

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Wir befinden uns derzeit auf der Geraden, die von Obermauern im Osttiroler Virgental Richtung Südtirol und weiter ins Trentino führt. Julie von Kessel erinnert sich am Weg an das Sterben ihrer Mutter, gibt auf der Kuhweide eine Witzfigur ab und weiß jetzt, wohin sie sich am Tag des jüngsten Gerichts begeben würde.

Das Wasser des Gebirgsbaches plätschert den Hang hinab in Richtung Tal. Zwischen dichten Tannen schlängelt es sich hinunter. Ab und zu fließen weitere Rinnsale hinzu, es hat viel geregnet in den letzten Tagen, der Bach ist stark angeschwollen. Er tritt über die Ufer, er schießt über große, moosbewachsene Steine, vorbei an Farnbetten und Wanderwegen, ab und zu ergießt er sich als rauschender, dampfender Wasserfall über einen Felsvorsprung.

Das Wasser des Gebirgsbaches plätschert den Hang hinab in Richtung Tal. Zwischen dichten Tannen schlängelt es sich hinunter. Ab und zu fließen weitere Rinnsale hinzu, es hat viel geregnet in den letzten Tagen, der Bach ist stark angeschwollen. Er tritt über die Ufer, er schießt über große, moosbewachsene Steine, vorbei an Farnbetten und Wanderwegen, ab und zu ergießt er sich als rauschender, dampfender Wasserfall über einen Felsvorsprung.

An einer Waldlichtung hat sich ein flaches Becken gebildet, Kinder stehen barfuß in dem eisigen Wasser, die Hosenbeine hochgekrempelt, die Haut gerötet vor Kälte. Sie bauen kleine Boote aus gebogenen Blättern, die sie vorsichtig in die Strömung setzen, in manche platzieren sie Marienkäfer oder Tannennadeln als Passagiere, dann beobachten sie jauchzend, wie ihr Werk ins Tal saust.

Ich stehe daneben und schaue zu, während ich eine Pause von meinem Aufstieg zur Alm mache. Südtirol ist eine Gegend, von der ich bisher viel Magisches gehört habe – die Berge! die Natur! der Käse, der Wein! –, in der ich aber noch nie war, wenn man von den Fahrten nach Italien absieht. Jetzt darf ich hier wandern, zwei Tage lang. Allein.

Ein Zustand, den ich seit fast einem Jahr nicht mehr erlebt habe, als mein jüngstes Kind auf die Welt kam. Ein Mädchen. Die Vorstellung, in Ruhe wandern zu können, ohne ständig kleine Menschen anzutreiben, sie auf dem Rücken zu tragen oder mit Gummibärchen zu bestechen, klingt wie ein Traum. Außerdem ist meine Mutter vor wenigen Monaten gestorben. Sie war lange krank, ständig muss ich an sie und die furchtbare Zeit vor ihrem Tod denken. Ich breche in den unpassendsten Augenblicken in Tränen aus.

Die Berge werden dir guttun, sagen meine Freunde.

Allerdings liegt Südtirol nicht gerade nah an meiner Heimat Berlin. Die Strecke, die ich entlangwandern soll, durchläuft das Gsiesertal in der Nähe der österreichisch-italienischen Grenze und scheint von Berlin aus so schwer erreichbar wie kaum ein anderer Ort in Europa. Zwei Stunden Flug und vier Stunden Autofahrt – darunter ist nichts zu machen. Ich steige also an einem Donnerstag morgen um halb sieben in Schönefeld ins Flugzeug, das mich nach Bergamo bringt. Meine Sitznachbarin – eine rüstige Rentnerin Ende sechzig, Perlenohrringe, solides Schuhwerk – beneidet mich um meinen Auftrag: „Alleine wandern ist das Allerschönste!“

Ich nicke, doch inzwischen beschleichen mich erste Zweifel. Was ist, wenn ich nur düsteren Gedanken nachhänge? Oder nach zehn Minuten aufgebe und mich heimlich in das nächste Lokal verdrücke? Fast frage ich sie, ob sie mitkommen möchte, aber dann wäre der Sinn ja verfehlt. Außerdem ist sie garantiert sportlicher als ich, das würde nur Probleme bereiten. Ich schnaufe schon bei der leisesten Anstrengung wie eine Dampflok.

Mit dem Mietwagen geht es weiter, erst Richtung Venedig, dann nach Norden. Hinter Bozen mutet die Landschaft an wie ein Südtirol-Prospekt: schroffe Felsen, dazwischen saftige, grüne Täler mit urigen Höfen und Bauernhäuschen. Mein Herz jubelt bei so viel Postkarten-Romantik. Nach dreieinhalb Stunden erreiche ich  das Pustertal, jetzt ist es nicht mehr weit, das Gsiesertal ist ein Seitenarm des Pustertals. Die Straße schlängelt sich um einen See, der hellgrün zwischen den Nadelbäumen leuchtet. Immer wieder kommen mir Radfahrer entgegen, es ist heiß, der letzte Augusttag.

das Pustertal, jetzt ist es nicht mehr weit, das Gsiesertal ist ein Seitenarm des Pustertals. Die Straße schlängelt sich um einen See, der hellgrün zwischen den Nadelbäumen leuchtet. Immer wieder kommen mir Radfahrer entgegen, es ist heiß, der letzte Augusttag.

Ich parke kurz und steige aus dem Auto. Die Luft riecht nach Tannen und Urlaub, der See glitzert in der Sonne. Ich strecke mich und atme tief ein.

„Meinst du, ich muss bald sterben?“, hatte meine Mutter mich gefragt, damals, vor drei Jahren, als ich zum ersten Mal mit ihr im Krankenhaus war. Sie hatte starke Schmerzen im Arm. Das Röntgenbild ergab, dass sich mehrere Tumore entlang ihrer Wirbelsäule gebildet hatten, sie hatte vor längerer Zeit Krebs gehabt. Jetzt war die Krankheit zurückgekommen. Ein Tumor saß in ihrem Oberarm.

„Quatsch!“, sagte ich. „Von Sterben hat der Arzt doch gar nichts gesagt. Der Krebs wächst sehr langsam!“

Ich weiß nicht, woher ich damals die Sicherheit nahm, das zu behaupten. Vielleicht, weil ich selber daran glaubte oder glauben wollte. Meine Mutter war nicht jemand, die früh starb. Es passte einfach nicht zu ihr. Sie sah sehr jung aus mit Anfang siebzig, sie war stark. Sie arbeitete noch als Psychotherapeutin, hatte Patien-ten, viele Freunde, hütete an den Wochenenden ihre Enkel. Sie würde achtzig, neunzig Jahre alt werden, mindestens. Sie wurde viel zu sehr gebraucht.

Ich steige wieder ins Auto und versuche, die Gedanken daran abzuschütteln. Die Straße wird schmaler und kurviger, ab und zu fahre ich durch ein Waldstück. Kurz vor Welsberg sehe ich plötzlich mehrere Menschen auf der Fahrbahn: Ein Mann kniet auf dem Asphalt, neben ihm liegt ein Radfahrer, er ist gestürzt. Er trägt schwarze Elasthan-Kleidung, einen silbernen Helm, eine verspiegelte, ergonomische Sonnenbrille; sein merkwürdig gekrümmter Körper erinnert mich an eine Krähe, die letztes Jahr gegen unser Küchenfenster geflogen ist. Zwei Männer rufen den Krankenwagen und leiten den Verkehr vorbei. Immer mehr Dorfbewohner kommen herbeigeeilt, das Unglück scheint gerade erst passiert zu sein. Ich fahre weiter, doch etwas an der Szene hallt grauenvoll in mir nach, der schmale Körper des Mannes, die verdrehten Arme. Die Blutlache, die sich unter seinem Kopf ausbreitete.

Endlich kommt die Abzweigung zum Gsiesertal. Die Straße schlängelt sich durch kleine Dörfer, rechts und links grasen Kühe auf grünen, blumenübersäten Wiesen, dunkle, alte Höfe erstrecken sich die steilen Berghänge hinauf. Sankt Magdalena, ein wunderbar malerischer Ort, liegt oben am nördlichen Ende, dort, wo das Tal immer schmaler wird. Ich stelle das Auto an meiner Pension ab und gehe zu Fuß weiter.

Eigentlich geht die Strecke, die ich entlangwandern soll, von hier aus nach Süden, Richtung Welsberg, das Tal hinab. Doch ich breche erst mal auf, um das zu erkunden, was sie hier den Talschluss nennen, ein Wort, das mir partout nicht einleuchten will. „Aber ist es nicht der ANFANG des Tals?“, fragte ich meine Wirtin, während ich meine Turnschuhe anzog und den Rucksack schulterte. In Berlin wäre ich für eine solche Frage direkt angeblafft worden, sie lachte nur hell und schüttelte den Kopf. „Na, ’s is’ doch der SCHLUSS!“ – als wäre das eine Erklärung.

Am Talschluss gehen viele Wanderwege ab, die hinauf in die Berge zu Almhütten führen. Ich entscheide mich für die Kradorfer Alm, die Gehzeit beträgt angeblich nur eine Stunde, sie wird auf der Karte mit nur zwei von fünf Wanderstiefeln als Schwierigkeitsgrad ausgewiesen, das kommt mir gerade richtig vor.

Es ist heiß, kurz nach Mittag, später soll es vielleicht regnen, einige Wolken sammeln sich schon an den Bergspitzen. Eine ältere Italienerin sitzt unter einem Kreuz am Anfang des Weges. „Kradorfer Hütte?“ frage ich hoffnungsvoll, sie nickt und zeigt nach links: „Si!“. Dann mustert sie mich von oben bis unten, sieht meine orangefarbenen Turnschühchen, schüttelt kurz mitleidig den Kopf und sagt dann aufmunternd „facile!“. Das heißt glaube ich ‚leicht‘ oder ‚einfach‘ auf Italienisch, zumindest hoffe ich das angesichts meiner Fitness und Wanderausrüstung.

Der Weg mutet erst einmal wirklich einfach an, er führt direkt in ein wunderbar schattiges Waldstück. Inzwischen sind es über dreißig Grad. Es riecht nach süßem  Boden und Tannenzapfen. Weiß-rote Markierungen an den Bäumen zeigen den Pfad an, der den Berg hinaufführt. Ein reißender Gebirgsbach plätschert neben mir, ab und zu überquere ich ihn auf wackeligen Brücken. Aus der Ferne kann ich kreischende und jauchzende Kinder hören. Es ist merkwürdig tröstlich, die Stimmen, der Bach, die Kuhglocken, die von den Weiden herüberklingen.

Boden und Tannenzapfen. Weiß-rote Markierungen an den Bäumen zeigen den Pfad an, der den Berg hinaufführt. Ein reißender Gebirgsbach plätschert neben mir, ab und zu überquere ich ihn auf wackeligen Brücken. Aus der Ferne kann ich kreischende und jauchzende Kinder hören. Es ist merkwürdig tröstlich, die Stimmen, der Bach, die Kuhglocken, die von den Weiden herüberklingen.

Von Zeit zu Zeit treffe ich auf andere Wanderer, junge Paare, Familien, Rentner, die mich auf Italienisch, Österreichisch oder Deutsch grüßen: vom jovialen „Griaß di“ oder „Servus“ über das etwas förmliche „Guten Tag“ oder „Ciao“ ist alles dabei, besonders großartig: „Salve“. Wanderer sind freundliche Menschen.

Meine Mutter war oft schwierig in solchen Situationen, zu Fremden konnte sie sehr arrogant sein oder machte Witze auf ihre Kosten. Oft hatte sie den Eindruck, dass Menschen sie anstarrten. Dann drehte sie sich immer zu ihrer Begleitung und murmelte laut „Glotz!“. Es war mir und meinen Schwestern immer unsäglich peinlich.

Erst war es der Arm, der ihr zu schaffen machte. Er schwoll an, und es gab nichts, was wir gegen die Schmerzen tun konnten, die sie ständig quälten. Immerzu wickelten wir Eispackungen um ihre Schulter. Schließlich schlief sie im Sitzen, den Arm vor sich im neunzig Grad Winkel ausgestreckt, nur so war es zu ertragen.

Dann füllte sich ihre Lunge mit Wasser. Sie konnte kaum atmen, selbst der Gang zur Toilette war mit minutenlangem Keuchen verbunden. Mehrfach musste sie ins Krankenhaus, um die Lunge punktieren zu lassen. Die Ärzte bohrten ihr ein Loch in den Rücken, durch einen schmalen Schlauch lief das Wasser ab. „Hat was von Oktoberfest“, sagte sie trocken und zeigte auf die Drainage. „O’zapft is!“

Später hatte sie keine Kraft mehr für solche Scherze.

Langsam höre ich auf, an Tod und an Krankheit zu denken, ich konzentriere mich auf den Weg vor mir, auf die Steine, den Waldboden, den Geruch, die dichten Tannen. Bei einer Weggabelung weiß ich nicht weiter, keine rot-weiße Markierung weit und breit. Wenn mein Mann dabei wäre, würde ich ihn entscheiden lassen, um ihn dann später mit Hohn und Vorwürfen zu überschütten, aber ich bin alleine und muss mich auf mein Gefühl verlassen.

Es geht immer steiler hinauf. Ich begreife langsam, was Talschluss bedeutet: Die Berge wachsen hier zusammen, das Tal wird schmaler. Ich frage mich langsam, ob „facile“ wirklich einfach bedeutet oder vielleicht nicht doch „Vorsicht!“ oder „Gleich kommt ein Unwetter!“ Jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, umzudrehen und mich im Tal mit einer Zeitung ins Café zu setzen, noch dazu, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mich noch auf dem richtigen Weg befinde, doch mein Pflichtgefühl zwingt mich, weiter aufzusteigen. Außerdem kann ich oben am Hang eine Hütte sehen, die wird es sein. Es wäre zu armselig, jetzt schon aufzugeben.

Die nächste Etappe geht durch ein paar Wiesen, endlich sehe ich wieder eine Markierung. Zwei hellbraune Pferde stehen unter einem Baum, die Augen in der Nachmittagshitze geschlossen, sie haben wunderbar hellblonde, dichte Wimpern. Ihr Fell glänzt, ab und zu schlägt der Schweif nach ein paar Fliegen. Ich streichle die Blesse des kleineren Pferdes, die struppige Mähne, ich kraule seinen Hals, es öffnet kurz die Augen und schnaubt durch seine weichen Nüstern. Man müsste dieses Programm als Therapie anbieten: Wandern, Schwitzen, Pferde umarmen.

Links neben dem Weg befinden sich mehrere quadratische Kisten im hohen Gras. Bienen fliegen emsig durch schmale Schlitze ein und aus, das Ganze sieht aus wie die Landebahn eines belebten Flughafens. Ein aufbauender Anblick: Sterben Bienen nicht gerade aus? Es soll diesen Sommer achtzig Prozent weniger Insekten in Deutschland geben – eine Tatsache, die mir in den letzten Wochen das Gefühl gab, der Weltuntergang stehe gerade bevor. Aber vielleicht lag das auch an meiner allgemeinen Stimmung.

Irgendwann empfahlen die Ärzte meiner Mutter doch eine Chemotherapie. Der Krebs war schneller gewachsen, als sie gedacht hatten. Ihr schulterlanges, braunes Haar fiel aus, stattdessen wuchs es weiß und dicht  nach. Dazu trug sie jetzt immer eine große schwarze Brille. „Jetzt siehst du aus wie eine richtige Psychotherapeutin“, sagte ich. „Wie ein shrink aus New York.“ Sie lächelte.

nach. Dazu trug sie jetzt immer eine große schwarze Brille. „Jetzt siehst du aus wie eine richtige Psychotherapeutin“, sagte ich. „Wie ein shrink aus New York.“ Sie lächelte.

Die Medikamente schwächten sie. Sie wurde schmal und dünn wie ein kleiner Vogel. Sie machte keine Scherze mehr, oft war sie sogar zu erschöpft, um zu sprechen. Ihre Hände krümmten sich, sie konnte nichts mehr halten. Wenn ich kam, saß sie meistens in ihrem Bett und blickte traurig aus dem Fenster. Ich legte ihr dann das Baby in den Schoß, das erst wenige Wochen alt war und richtete ihr die Kissen im Rücken, die ständig verrutschten. Sie strahlte das kleine Wesen an, beide kommunizierten über kleine Geräusche, und wenn das Baby weinte, steckte meine Mutter ihm mit größter Mühe den Schnuller in den Mund. Danach dämmerte sie erschöpft ein.

Ich starre noch eine Weile die Bienenstöcke an und beschließe, am Tag des jüngsten Gerichts hierher zu kommen, falls das bei der aufwändigen Flug- und Autoverbindung möglich sein sollte. Hier wird es zumindest noch Insekten geben.

Als ich aus dem nächsten Waldstück heraustrete, fängt jemand an, auf der Kradorfer Alm Horn zu spielen, es ist eine wunderbare, traurige Melodie. Ich bleibe stehen, die Musik schwebt über mich hinweg und hinunter ins Tal. Kurz schießen mir Tränen in die Augen, aber ich reiße mich zusammen und gehe weiter.

Endlich komme ich oben an, durchgeschwitzt und mit rotem Kopf, aber beeindruckt von meinem eigenen Durchhaltevermögen. Tatsächlich habe ich nur etwa eine Stunde gebraucht und bin nicht nach zehn Minuten umgekehrt. Die Kellnerin trägt ein Dirndl und duzt mich, wie alle Einheimischen hier, auf jede meiner Fragen („Darf man auf der Terrasse sitzen?“, „Haben Sie Apfelschorle?“, „Können Sie mir eine Karte bringen?“) antwortet sie mit einem herzlichen „Sowieso!“

Neben mir sprechen Menschen einen Dialekt, bei dem ich wirklich auch bei größter Konzentration nichts verstehe, aber es ist Deutsch. Die Karte bietet all das, was die Herzen meiner Kinder höher schlagen lassen würde: Frittatensuppe, Mehlspeisen, Kaiserschmarrn. Ich bestelle ein Gericht, von dem ich keine Ahnung habe, was es bedeuten soll: Kaminwurze mit Kren. Auf der Blumenwiese neben mir tollen Ziegen mit ihren Zicklein, eine Biene schwirrt um mich herum, die pure Idylle. Ich vermisse meine Mutter am meisten, wenn ich auf etwas stoße, das ihr gefallen hätte: ein trauriges Lied, die urigen, dunklen Hütten, der weite Blick ins Tal. Die Zicklein, die durch das hohe Gras springen. Das Baby zu Hause, das in wenigen Wochen seine ersten Schritte gehen wird. Wie gerne hätte ich diese Dinge mit ihr geteilt.

Meine Kaminwurze kommt, es stellt sich als eine Art getrocknete Salami mit Meerrettich heraus und ich beschließe, für die nächsten Monate einfach hier sitzen zu bleiben.

Am nächsten Morgen ist der erste September, der meteorologische Herbstbeginn, tatsächlich ist es so, als hätte die Natur auf den Kalender geschaut, der Himmel ist grau, die Wolken hängen tief, helle Schleier ziehen sich über die Tannenspitzen hinunter ins Tal. Der Blick aus meinem Fenster erinnert an die Märchen der Gebrüder Grimm.

Es ist zehn Grad kälter als gestern.

Heute werde ich mich an die vorgegebene Strecke halten. Rechts und links des Tales verlaufen zwei Talblickwege, einen davon will ich hinunterwandern, von Sankt Magdalena zum nächsten Ort St. Martin und weiter hinunter nach Welsberg.

Ich frühstücke schon um sieben, zusammen mit den seniori aus meinem albergo. Der Rest schläft wohl etwas länger, aber ich will früh los, die Wetter-App auf meinem Handy zeigt für den Vormittag sogar kleine Blitze in den grauen Wolken. Es gibt ein tiefgelbes, fast orangefarbenes Rührei – die Hühner in Sankt Martin essen Mais, sagt mir die Kellnerin. Ich bekomme einen Schirm, dazu den inzwischen obligatorischen besorgten Blick auf mein Schuhwerk, dann breche ich auf.

Die Luft ist wunderbar kühl und feucht. Es regnet nicht, aber es riecht nach Rauch, nach Herbst. Der Talblickweg, von dem ich mir erhofft habe, dass er sich milde abwärts beugt, führt erst einmal recht steil durch den Wald nach oben. Irgendwo nehme ich die  falsche Abzweigung und verlaufe mich, viel kann allerdings nicht passieren, weil ich mich ja immer am Tal orientieren kann. Der Weg ist anstrengend, wieder erwacht mein Impuls, einfach aufzuhören. Der Schirm ist völlig sinnlos, warum hat ihn mir die Pensionsbesitzerin aufgeschwatzt? Ich benutze ihn zum einseitigen Nordic Walking.

falsche Abzweigung und verlaufe mich, viel kann allerdings nicht passieren, weil ich mich ja immer am Tal orientieren kann. Der Weg ist anstrengend, wieder erwacht mein Impuls, einfach aufzuhören. Der Schirm ist völlig sinnlos, warum hat ihn mir die Pensionsbesitzerin aufgeschwatzt? Ich benutze ihn zum einseitigen Nordic Walking.

Endlich tut der Wald sich auf, auf einer Bergkuppe ist eine Lichtung mit einem Kreuz.

Das ganze Tal liegt vor mir ausgebreitet. Es ist fast noch magischer als bei schönem Wetter, überall hängen kleine Wolken unter mir an den Hängen, die kleinen Dörfer wie hingewürfelt, schmale Kirchtürme, alte Höfe, dazwischen der reißende Gsieser Bach. Es sieht so aus, als steige der Regen aus den grünen Wiesen empor. Die Sonne bricht ab und zu durch die Wolken in schmalen, scheinwerferartigen Strahlen.

Der Wegweiser verwirrt mich, nicht zum ersten Mal, der Pfeil nach Sankt Martin zeigt direkt den steilen Hang hinab. Da soll ich hinunterwandern? Es beginnt zu nieseln und ich verfluche schon die ganze Sache. Ich kraxele weiter den Berg entlang, durch Matsch und nasses Gras, es regnet immer stärker, ein stetiges Plätschern auf meinem Schirm (zum Glück hat ihn mir die Pensionsbesitzerin aufgeschwatzt), den ich mit einer Hand halte, mit der anderen muss ich ein ums andere Mal aufstützen, wenn ich ausrutsche. Irgendwann muss ich quer über eine steile, eingezäunte Wiese gehen. Meine Schuhe sind inzwischen völlig durchnässt, die Hose matschig. Zwei graue Kälber stehen im Regen und beobachten mich teilnahmslos – eine Witzfigur mit orangefarbenen Turnschuhen und einem grellgelben Schirm, die über ihre Weide schlittert. Ich werfe ihnen einen wütenden Blick zu. „Glotz!“ rufe ich ihnen entgegen.

Sankt Martin ist ein kleiner Ort, etwa so groß wie Sankt Magdalena, alte Höfe, dazwischen Ferienhäuser, ein paar kleine Läden, eine Bäckerei. In der Mitte eine gotische Kirche mit hohem, spitzem Turm. Daneben ein kleiner Friedhof, er ist gepflegt, die Gräber ordentlich aufgereiht, mit frischen Blumen und kleinen, flackernden Lichtern. Jedes einzelne Grab ist mit einem kleinen Foto versehen, schwarz-weiße oder bunte Bildchen, der lächelnde Verstorbene. In tiefer Trauer, wir vermissen Dich, steht darüber. Du fehlst.

Keine drei Jahre nach unserem gemeinsamen Besuch im Krankenhaus war meine Mutter mehr am Leben. Was ich ihr also direkt nach der Diagnose des Arztes sagte, nämlich, dass sie nicht wird sterben müssen, stimmte nicht. Ich denke dauernd an meine Worte zurück, ich schäme mich, dass ich ihre Sorgen so abgetan habe. Es tut mir leid, dass ich Unrecht hatte. Dass ich ihr nicht die Schmerzen und die Angst lindern konnte. Ich denke an das letzte Mal, dass ich sie lebend sah: als ich mich von ihr verabschiedete, nahm sie nur meine Hand und lächelte traurig, ohne Worte, dann nickte sie kurz; wir beide wussten, dass unsere gemeinsame Zeit bald zu Ende sein würde.

Vorne, ganz nah an der Kirche, steht ein leuchtendes weißes Kreuz auf einem Grab, es ist das einzige, das kein Bild hat. Es sieht ganz neu aus, doch als ich näher hingehe, sehe ich, dass es mehr als zwanzig Jahre alt ist: 1995 ist dieser Mensch gestorben, 1995 geboren. Ich lese die Inschrift nochmal, dann begreife ich, dass es sich hier um ein Baby handelt, es ist noch nicht mal ein Jahr alt geworden.

Ein Mädchen.

Der Regen hat nachgelassen, es ist nur noch ein zartes Nieseln zu spüren. Ich setze mich auf die Steinstufen vor dem Kindergrab und denke an mein Baby zu Hause, an ihr helles, fisseliges Haar, an den Duft ihres Köpfchens. An ihre feinen, weichen Finger. Kurz schicke ich ein Gebet an das Universum und danke den Göttern, dass sie lebt, dass alle meine Kinder leben, dass ich und meine Schwestern noch leben. Das ist es wohl, was die Menschen meinen, wenn sie einem ewig sagen: Das Leben geht weiter. Das ist die gute Nachricht und auch die schreckliche.

Langsam kämpft sich die Sonne zwischen den grauen Wolken hervor, sie scheint ins Tal, auf die Kirche und den Friedhof. Die Strahlen wärmen meinen Rücken. Ich stehe auf, falte den Schirm zusammen und starte den nächsten Wanderweg hinab, Richtung Welsberg.