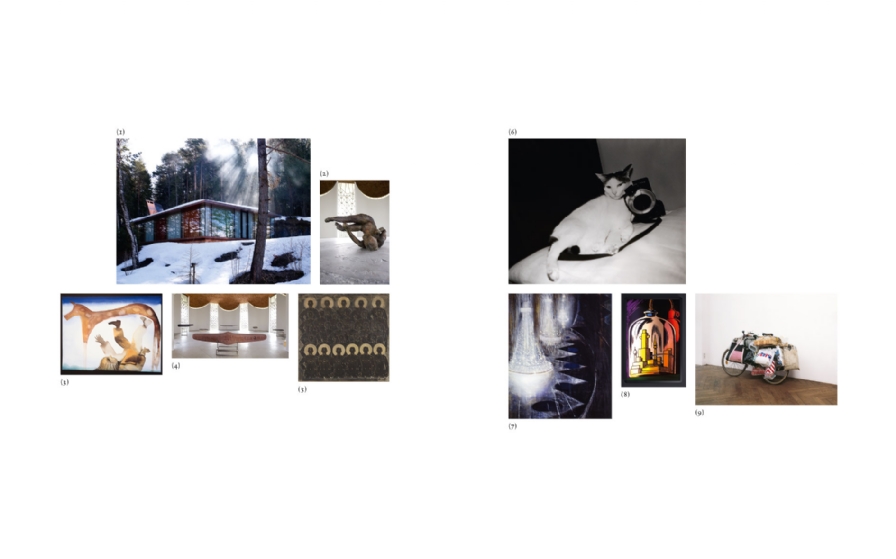

So viele Leute fahren über die Alpen. Quart bittet herausragende Persönlichkeiten an den Straßenrand zu einer Jause. Folge 20: Rafael Jablonka, ehemals Kunsthändler und Galerist, hat zeitlebens auch Kunst gesammelt. Seine große Leidenschaft gilt Künstlern seiner eigenen Generation – und Häusern. So erwarb er 2010 eine in den 1950er Jahren von Gottfried Böhm errichtete Kirche unweit von Köln, restaurierte sie und eröffnete sie neu als Raum für zeitgenössische Kunst. Auf einem Waldgrundstück in Tirol ließ er eine Arbeit Thomas Schüttes mit dem ursprünglichen Titel Ferienhaus für Terroristen als Bauwerk realisieren (1) [Anm.: Die jeweiligen Abbildungen sind auf den Seiten 30/31 zu sehen]. Davor steht eine Skulptur von Eric Fischl (2) mit dem Titel Tumbling Woman. Nun überlässt er der Wiener Albertina den Kern seiner Sammlung als Dauerleihgabe. Die erste Ausstellung mit Werken aus dem Besitz Rafael Jablonkas wird im Herbst 2020 eröffnet. Eine dem italienischen Künstler Francesco Clemente gewidmete Sonderschau ist ebenfalls in Planung. Die Schriftstellerin Andrea Grill traf Rafael Jablonka in Seefeld zu einem Gespräch.

Andrea Grill: Welche ist Ihre Lieblingsfarbe?

Andrea Grill: Welche ist Ihre Lieblingsfarbe?

Rafael Jablonka: Gestern waren wir auf der Wildmoosalm spazieren. Die dominante Farbe war Weiß und keine Wolke am Himmel. Was Kunst betrifft, habe ich viele Lieblingsfarben: Erdfarben und Mineralfarben, Blau aus Lapislazuli gewonnen wie in den Fresken von Giotto, Purpur-Rot im Papstportrait Innocent X von Velazquez, Weiß in Manets Olympia, Rosa in Pontormos Kreuzabnahme in der Kirche Santa Felicità in Florenz und Ocker der Höhlenmalerei und viele andere.

Das Gelb und Grün der Neonleuchten in einem Werk von Dan Flavin in der Sammlung von Panza di Biumo in Varese hat mich vor dreißig Jahren unvergesslich umgehauen. Und vor allem Matisse. Eine „Lieblingsfarbe“ gibt es für mich nicht. Es ist immer ein Werk, das im Vordergrund steht.

A. G.: Sie sagen „Kunst kennt keine Kriterien“. Wie wählen Sie dann das aus, was Sie für Ihre Sammlung erwerben? Ist das Intuition, stellt sich da ein Kribbeln ein in der Magengegend und das Herz schlägt schneller, also eine Liebe auf den ersten Blick zu dem Kunstwerk? Oder denken Sie an das, was Sie im Studium der Kunstgeschichte gelernt haben?

R. J.: Man kann ein Kunstwerk nicht auf die Waage stellen, um seine Bedeutung zu wiegen. So meinte ich das. Ein Kunstwerk bringt die Kriterien mit sich und verbirgt sie. Das ist auch das Geheimnis. Wie entscheide ich? Mit Augen, mit Wissen, mit Gefühlen, der ganze Mensch ist im Spiel. Deshalb gibt es neben den sogenannten Treffern auch Fehlentscheidungen.

A. G.: Was ist die wichtigste Eigenschaft eines Kunstsammlers? Kann man das überhaupt werden oder ist man sozusagen als solcher geboren, frei nach dem Schriftsteller Harry Mulisch, der auf die Frage, warum er Schriftsteller geworden sei, immer geantwortet haben soll, Schriftsteller kann man nicht werden, das muss man sein. Kunstsammeln bedeutet ja in gewisser Weise auch die Arbeit an einem eigenen Gesamtkunstwerk, das aus der Sammlung besteht, die man besitzt.

muss man sein. Kunstsammeln bedeutet ja in gewisser Weise auch die Arbeit an einem eigenen Gesamtkunstwerk, das aus der Sammlung besteht, die man besitzt.

R. J.: Der wichtigste Unterschied zwischen einem Schriftsteller und einem Sammler ist, dass der Erstgenannte, trotz seiner Berufung, auch einen Beruf ausübt. Das heißt, er verdient damit auch seinen Lebensunterhalt – oder sollte ihn verdienen. Sammeln ist ein Freizeitvergnügen, vor allem aber ist es eine Passion, die eine Verantwortung mit sich trägt. Ich sehe mich selbst nicht als Sammler, eher als Türsteher, manchmal als Mäzen oder Produzent – ein Ermöglicher, denn auch die Kunst braucht manchmal einen Hebamm.

Eine Sammlung ist kein Gesamtkunstwerk, sie besteht immer aus einzelnen Kunstwerken. Nur nach der Bedeutung dieser kann sie bewertet werden und das braucht, im Falle einer Sammlung von Gegenwartskunst, Zeit.

Ich folge keinem Leitfaden, habe keinen vorgefassten Plan, keine Strategie und dennoch versuche ich, mich zu konzentrieren, mir selbst treu zu bleiben. Die Woche hat nur sieben Tage. Die Künstler, hauptsächlich Leute aus meiner Generation, deren Werke ich einmal beschlossen habe zu sammeln, arbeiten ja weiter, und ihre Werke will ich verbreiten, auch durch Ausstellungen, Publikationen und, wenn ich es kann, durch das Sammeln.

Intuition steht über dem Rationalismus, also dem Wissen. Wissen ohne Instinkt, ohne Vorahnung und auch ohne Zweifel ist gut für Statistik, oder vielleicht nicht einmal dafür. Wissen ohne Erfahrung ist akademisch und statisch. Man muss sich bewegen, den eigenen gewohnten Rahmen verlassen und damit auch die Kriterien, nach denen Sie vorher gefragt haben, vergessen, um auf etwas Neues zu stoßen – auf eine Erkenntnis.

A. G.: Das Sammler-Sein klingt so, wie Sie es beschreiben, eher bescheiden, eigentlich zurückgezogen. Fällt das schwer, so im Hintergrund zu bleiben? Der Türsteher ist ja im Grunde eine undankbare Rolle, die, die er reinlässt, vergessen ihn, sobald sie drinnen sind, und die, die er draußen aufhält, sind ihm böse. Sie sind, wenn ich einen biologischen Vergleich strapazieren darf, eigentlich wie ein Hormon, das dem Publikum ermöglicht, etwas zu sehen, das ohne Sie verborgen geblieben wäre.

Bekommt man dafür genug Anerkennung?

R. J.: So ist es, eine Geburtshelferin wird auch bald vergessen und dennoch ist sie notwendig.

Und wer kennt heute noch Felix Pappalardi, den Produzenten und Studiomusiker von Cream? Eric Clapton kennt jeder. Anerkennung ist eine Fata Morgana. Sie ist mir nicht unwichtig und tut auch manchmal gut, aber sie ist nicht das, was mich im Leben motiviert.

Ich tat, was ich konnte, und ich tue, was ich kann. Am liebsten wäre ich Violinvirtuose geworden, hatte auch als Kind eine Geige, das schönste Weihnachtsgeschenk meines Lebens, noch heute sehe ich sie vor mir glänzen. Aber ein musikalisches Gehör, geschweige denn das Genie wurde der Geige nicht beigelegt.

Meine berufliche Eignung fand ich erst nach langer Suche. Ich habe zunächst Bauingenieurwesen studiert, Kunsthändler kam später, obwohl ich den Akzent mehr auf das unschöne Wort Galerist setzen würde, und daraus ergab sich alles andere. Wir dürfen das Materielle nicht vergessen. Ich war vom Leben gezwungen, wie wir alle, einen Beruf zu finden, der mir ein Auskommen garantiert, ohne mich zu langweilen und ohne mich zu verleugnen. Als Kunsthistoriker – das war mein zweiter Versuch, eine Ausbildung zu machen, ich studierte bei Max Imdahl in Bochum – war ich auf dem besten Wege, ein Pseudo-Intellektueller zu werden. Das spürte ich und dann kam die Aufforderung: „Du musst dein Leben ändern“, wie ein berühmtes Gedicht von Rilke endet. So wurde ich Galerist.

Was die Hormone betrifft, so lässt sich sagen, dass sie keinen freien Willen besitzen. Sie haben mich vermutlich angetrieben, die Entscheidungen traf ich.

A. G.: Sie haben vollkommen recht, die Entscheidungen werden aus freiem Willen getroffen. Dieser Wille hat Sie zu bemerkenswerten Künstlern geführt, die Sie oft über Jahrzehnte begleiten, also tatsächlich Förderer und Freund – ein Galerist, wie ihn sich Künstler nur wünschen können. Sie haben sich auf sehr zeitgenössische Kunst spezialisiert, Menschen Ihrer Generation, die bei ihrer Entdeckung noch so jung waren wie Sie damals ebenfalls. Ich denke dabei beispielsweise an Francesco Clemente, den Sie in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts kennengelernt oder vielmehr entdeckt haben. Was mich dabei erstaunt, ist, dass offenbar die Künstler, deren Werke Sie ansprechen, Ihnen dann auch sympathisch sind. Oder ist es umgekehrt? Ein Maler ist Ihnen sympathisch und Sie mögen dann in der Folge auch seine Werke? Wie beeinflusst dieses Zwischenmenschliche Ihre Arbeit? Oft suchen sich Galeristen ja lieber Künstler aus, die bereits tot sind, weil sie dann von ihnen wenigstens nicht bei der Arbeit gestört werden. Sie haben sich oft Leute ausgesucht, die zu Ihrer Generation gehören.

wünschen können. Sie haben sich auf sehr zeitgenössische Kunst spezialisiert, Menschen Ihrer Generation, die bei ihrer Entdeckung noch so jung waren wie Sie damals ebenfalls. Ich denke dabei beispielsweise an Francesco Clemente, den Sie in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts kennengelernt oder vielmehr entdeckt haben. Was mich dabei erstaunt, ist, dass offenbar die Künstler, deren Werke Sie ansprechen, Ihnen dann auch sympathisch sind. Oder ist es umgekehrt? Ein Maler ist Ihnen sympathisch und Sie mögen dann in der Folge auch seine Werke? Wie beeinflusst dieses Zwischenmenschliche Ihre Arbeit? Oft suchen sich Galeristen ja lieber Künstler aus, die bereits tot sind, weil sie dann von ihnen wenigstens nicht bei der Arbeit gestört werden. Sie haben sich oft Leute ausgesucht, die zu Ihrer Generation gehören.

R. J.: Sympathie zur Person spielte immer mit, aber die Künstler sind nicht meine Freunde gewesen, es gab wohl eine Beziehung, die aber eher als respektvoll zu bezeichnen ist, basierend auf gegenseitigem Vertrauen. Meine Entscheidung für einen Künstler traf ich, ohne den Urheber zu kennen, auf Grund der Werkerfahrung. Die Person kam später dazu. Die große Ausnahme ist die jahrelange Arbeit mit dem Nachlass von Andy Warhol. Als ich zum ersten Mal 1986 im Atelier von Clemente in New York saß, wusste und spürte ich, dass mir gegenüber ein großer Künstler – ein Meister – saß.

A. G.: Clemente macht Arbeiten, die mich persönlich auch sofort ansprechen. Ich sah bei Ihnen ein Bild von einem Pferd und einem Reiter, einer Reiterin, die vielleicht gerade vom Pferd fällt oder steigt (3), in Pastellfarben, ein Licht scheint aus diesem Bild zu strahlen und aus vielen Bildern, die ich von Clemente gesehen habe, etwas Überirdisches, das mich auf seltsame Weise an religiöse Malerei erinnert, obwohl seine Themen nicht direkt religiös sind. Ihre Galerie für Gegenwartskunst in Köln, die Böhm Chapel (4), war in den

50er Jahren eine Kirche. Ich weiß gleichzeitig aus unseren Gesprächen, dass Sie herkömmliche Religionen, wie der Katholizismus in Ihrer polnischen Heimat, abstoßen. Doch scheint mir, dass es für Sie eine Verbindung zwischen Kunst und Religion gibt? Oder irre ich mich?

R. J.: Ich weiß, dass ich mich auf einem dünnen Eis bewege mit meinen Äußerungen, der Winter ist mild, man spürt schon einen Anflug des Frühlings – im Januar auf 1200 m Meereshöhe. Über das Verhältnis Kunst und Religion sind viele Bücher geschrieben worden. Ich kann hier nicht viel Neues sagen. Das Unfassbare, das Transzendentale oder vielleicht besser gesagt das Mystische ist die Essenz der Kunst. Deshalb scheitert das Rationale ohne Intuition vor einem Kunstwerk. Ein Kunstwerk, das in Einzelteile zerlegt und analysiert wird, verbirgt vor dem Wissenden immer noch sein wahres Gesicht. Der Satz von Bruce Nauman, einem der wichtigsten Bildhauer der Gegenwart, „The true artist helps the world by revealing mystic truths“, gilt. Aber was ist sie, diese mystische Wahrheit? Was bedeutet die Wahrheit in Angesicht eines Kunstwerks? Doch keine einfache Gleichung, denn die Kunst bedient sich der Täuschung, ja, sogar der Lüge und in der Kunst kann 2 + 2 auch 1 ergeben. Diese Frage können wir vielleicht ehrlicherweise nur mit weiteren Fragen beantworten.

Früher dachte ich, dass ich bloß Agnostiker wäre, heute bin ich zu der Überzeugung gekommen, auch Atheist zu sein. Und wenn es einen Gott geben sollte, dann lass ihn uns als Bonus betrachten – war es nicht Rubinstein, der Pianist, der das sagte?

Und dennoch, ein Fluidum der Transzendenz umgibt uns und nur die große Kunst lässt uns es verspüren. Kunst ist kein Konsumgut, wie es heute viele meinen. Kunstwerke werden ständig um die Welt auf Ausstellungen geschickt, es gibt Studiengänge für Kuratoren, es gibt unzählige Biennalen und Kunstmessen. Aber es gibt gleichzeitig Kunst, die keiner sehen kann, selbst wenn er es wollte; Skulpturen auf den Dächern der Kathedralen, Höhlenmalerei an Stellen, die kein Mensch sehen konnte, ich meine, die damaligen Zeitgenossen. Auch Werke amerikanischer Land Art von Michael Heizer oder Walter de Maria oder dem Engländer Richard Long, der auf langen Wanderungen irgendwo in der Wüste Steine zusammenträgt und zu einer geraden Linie anordnet, können wir nicht sehen.

Für wen sind diese Kunstwerke gedacht, geschaffen? Für den Himmel? Sind es etwa Opfergaben? Elitärer geht es nicht. Und ich bestehe auf dem Elitären, auf dem Sublimen, das heißt, dem Erhabenen. Was Massen glauben, überzeugt mich nicht, Massenpsychosen stoßen mich ab.

A. G.: Auch von Philip Taaffe habe ich bei Ihnen ein Bild gesehen (5), das mir sofort ins Auge sprang, wie man so sagt, das mich ergriffen hat, nach dem ich jetzt, wo ich es nicht mehr sehe, sogar eine gewisse Sehnsucht feststelle. Wie löst Philip Taaffe, Ihrer Ansicht nach, diese Anziehungskraft aus – bei manchen Menschen zumindest? Sind es die Fragen, die seine Bilder stellen?

R. J.: Ich akzeptiere Wundertäter, lass uns sie hier Schamanen nennen, ausschließlich unter den Künstlern. Auch Clemente und Taaffe gehören zu denen, die mit „höheren Wesen“ in Verbindung zu stehen scheinen. Philip Taaffe hat in seinem Bild „Martyr Group“ polizeiliche Zielscheiben benutzt, durch Kolorierung hat er die Kreise um die Köpfe der menschlichen Silhouetten in Heiligenscheine umgedeutet und dadurch ebenfalls ein Bild religiösen Inhalts geschaffen – ein Andachtsbild. Und wenn ich an Gott nicht mehr glaube, wieso die Kirche in meinem Lebenslauf? Ich habe Philip Taaffe beauftragt, für die fünf Apsiden der Böhm Chapel fünf Bilder zu malen, die sich der Symbolik der fünf großen Weltreligionen bedienen. Er arbeitet daran seit zwei Jahren. Mit großer Sorgfalt entwickelt er die Ikonographie dieser Bilder. Meine Absicht ist, wenn sie vollendet sind, in der ehemaligen St.-Ursula-Kirche – heute ein entweihtes Gebäude, von mir nach dem Architekten Gottfried Böhm so benannt – einen Ort der Andacht zu schaffen, in dem der allmächtige Vater des „ewigen Gemetzels“, der Gott der Christen, der Juden, des Islam, des Hinduismus und des Buddhismus, durch seine Abwesenheit leuchtet.

Eine Utopie!

A. G.: Sie haben ein besonderes Interesse an Häusern. Darf ich fragen, wie Sie wohnen? Zwischen Kunst? Gibt es für Sie auch etwas wie Freizeit-Räume? Oder trennen Sie das in Ihrem Leben nicht und es gibt einfach die Zeit, die vierundzwanzig Stunden jeden Tag, die wir alle zur Verfügung haben, und in der Küche lässt es sich genauso gut arbeiten wie im Büro?

R. J.: Ich gebe zu, dass ich Wert auf das lege, was mich umgibt. Welche Bilder an den Wänden hängen, welche Möbel ich täglich benutze. Man kann sich nicht mit dem Schönen beschäftigen und mit dem Unschönen umgeben und das Unschöne ist bereits hässlich. Nicht nur die Kunst, auch die Rahmen der Bilder, die Sockel für die Skulpturen, falls sie welche brauchen, die Beleuchtung, d. h. die Lampen, die Fenster und die Vorhänge, der Fußboden und die Wandfarbe und wenn wir hinter uns die Tür schließen, um mal allein zu sein, auch die Türgriffe und auch die Blumenvase und die Teller, von denen man isst, und auch das, was auf dem Teller liegt und wie es liegt.

Und wenn man selbst endlich liegt, auch all das, was man zum Liegen braucht.

Das Schöne ist in allen diesen „Details“, und auch in den Socken und der Unterwäsche steckt menschliche Kreativität.

Ich arbeite tatsächlich am liebsten in der Küche. In der Küche weiß ich, was ich zu tun habe, wenn ich im „Büro“ bin, weiß ich es nicht mehr.

Es liegt nicht an der Kunst, denn die Bilder hängen überall, und in der Küche steht sogar eine Skulptur.

So, jetzt wissen Sie, wie ich lebe.

Freizeiträume, nach denen Sie fragen, gibt es, wenn überhaupt, nur im Kopf, das heißt überall und nirgends.

A. G.: Das Wort Museum geht ja auf das lateinische mūsēum zurück, also ein Ort für gelehrte Beschäftigung oder auch der Musensitz. Als es im 16. Jahr-

hundert ins Deutsche kam, hieß es zunächst Studierzimmer, erst später wurde es zu dem, was wir heute darunter verstehen. Ist Ihnen Ihre Sammlung das liebste Museum? Oder gibt es ein anderes Museum, das Sie im Sinne eines Musentempels besonders inspirierend finden?

R. J.: Museum? Ich habe in Museen heute oft das Gefühl, dass die Musen sich wo anders ihre Zeit vertreiben … Aber es gibt sie noch, die Häuser, die es sich lohnt zu besuchen.

Ich meine hier nicht die klassischen „Musts“, die stehen sowieso durch ihre Bestände wie Felsen in der Brandung und außer Diskussion, die sind das Fundament unserer Zivilisation. Die Häuser, die ich meine, wohin es sich wirklich lohnt zu reisen, eigentlich will ich sagen, zu pilgern, haben alle „fast“ ausnahmslos eine Privatperson – einen passionierten Sammler, einen Stifter – als Gründer im Hintergrund – tot oder noch lebendig, eher selten einen großen Museumsleiter.

Übrigens, auch die Gründer der klassischen Museen waren Personen aus Fleisch und Blut, keine Beamten. Es waren Monarchen, Päpste, Banker, reiche Industrielle, Kunsthändler, nicht selten auch Künstler. Um nur ein paar zu nennen: die Medicis, August der Starke, Guggenheim, De Menil, Peter Ludwig, Donald Judd, Ernst Beyeler, Franz Meyer, der langjährige Direktor des Kunstmuseums Basel.

Nur die Zeit kann die Bedeutung meiner im Umfang eher bescheidenen Sammlung zeigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Künstler, die ich gesammelt habe und weiter sammle, die Klassiker der Zukunft sind. Es ist verhältnismäßig einfach, mit viel Geld große Namen zu kaufen. Wo bleibt aber die menschliche Entdeckungslust, der Reiz des Risikos, die schlaflosen Nächte, der Glaube an die Zukunft, dass es das Alte nur dann gibt, wenn das Neue es mit Leben ausfüllt? Und noch eines: Eine große Sammlung wird nicht nach der Quantität der Bestände bemessen, wie es heute oft der Fall ist.

A. G.: Die ersten beiden Ausstellungen in der Albertina, die gänzlich aus Werken aus Ihrer Sammlung zusammengestellt sein werden, sind Zeitgenossen von Ihnen gewidmet, Menschen Ihrer Generation. Das ist ungewöhnlich. Viele Kunstverständige scheinen gerade vor den Alterskollegen und -kolleginnen Angst zu haben. Sind Sie furchtlos?

R. J.: Ein großer Vorteil davon, mit den lebenden Künstlern zu arbeiten, ist, dass man sie auch kennenlernt und zumindest versuchen kann, sie zu „durchschauen“, zu sehen, was sie antreibt. Man verfolgt eine Zeitlang aus der Distanz ihren Werdegang. Man beobachtet, für welche Wege sie sich entscheiden. Aber man „folgt“ ihnen nur, wenn man ihnen vertraut, wenn man an ihre Größe glaubt. Man engagiert sich, auch finanziell. So wird man zum Zeitgenossen, zum Komplizen und gewissermaßen zum Mittäter. Man wird manchmal zum Geheimnisträger und übernimmt auch einen Teil der Verantwortung für das, was geschieht.

Wir alle haben Vorbilder. Mein unerreichbares Vorbild ist der Kunsthändler, Sammler und Gründer der DIA Art Foundation, Heiner Friedrich, der sich sein Leben lang für einige wenige Künstler einsetzte, dafür aber mit größter Intensität, die möglicherweise manchmal zu weit ging. Alle radikalen Entscheidungen bringen Risiken mit sich.

Ich dachte, wenn die Woche nur sieben Tage hat, dann kann ich mich bei meiner Arbeit an dieser Zahl orientieren – theoretisch. Und praktisch?

In der Ausstellung My Generation (Anm.: Ab dem

2. Oktober 2020 in der Albertina zu sehen) werden 14 Künstler gezeigt, also doppelt so viele. Manche nur mit einer Arbeit oder mit einer Handvoll an Arbeiten. Von anderen werden ganze Werkkomplexe präsentiert. Einige Künstler aus meiner Sammlung konnte ich aus verschiedenen Gründen, die wichtigsten waren materieller Natur, nicht weiterverfolgen. Von Nobuyoshi Araki (6), Ross Bleckner (7), Eric Fischl, Mike Kelley (8), Sherrie Levine, Andreas Slominski (9) und Philip Taaffe wird es glücklicherweise mehr zu sehen geben.

Ich bin auf dieses Abenteuer sehr neugierig.