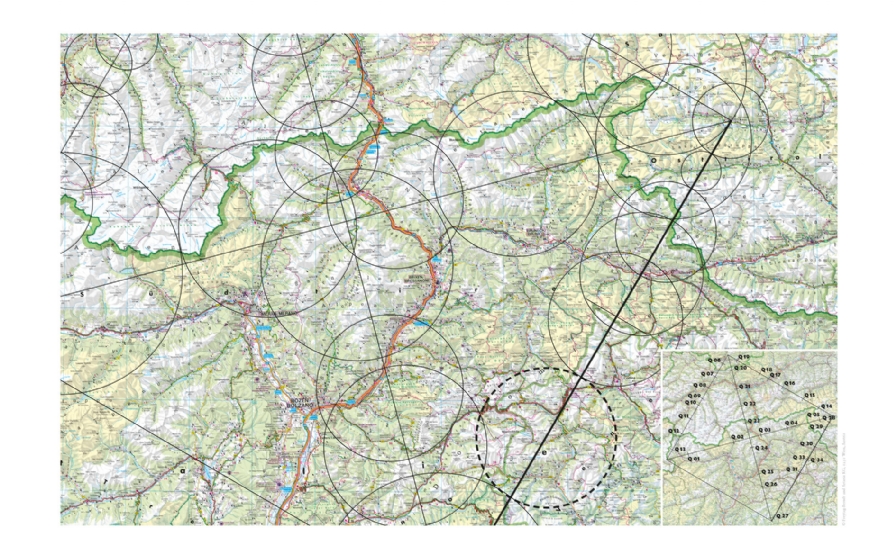

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Wir befinden uns derzeit auf der Geraden, die von Obermauern im Osttiroler Virgental Richtung Südtirol und weiter ins Trentino führt. Anna Weidenholzer musste wegen der Corona-Reisebeschränkungen zu Hause bleiben, weil die Länge eines Babyelefanten einen nicht viel weiter bringt als in den nächsten Park. So nutzte sie die Zeit nicht nur dafür, in den stillen Himmel zu schauen, sondern suchte nach der Welt vom Schreibtisch aus.

18. März 2020, 10:32 Uhr, Wien: Ich lege meine Wege öfters so, dass ich an einem Globus vorbeigehe, der im Schaufenster eines Altwarenhändlers steht. Er ist kleiner als ein Kopf, man könnte mühelos die Welt in Händen halten, wäre nicht das Glas zwischen uns, das uns trennt.

18. März 2020, 10:32 Uhr, Wien: Ich lege meine Wege öfters so, dass ich an einem Globus vorbeigehe, der im Schaufenster eines Altwarenhändlers steht. Er ist kleiner als ein Kopf, man könnte mühelos die Welt in Händen halten, wäre nicht das Glas zwischen uns, das uns trennt.

In diesen Tagen gehe ich viel auf vertrauten Wegen. Die Löwengasse hinauf, die Rasumofskygasse entlang, die Marxergasse hinunter. Die Tage sind hell und der Frühling legt sich freundlich über die Stadt. Eineinhalb Monate ist es her, dass ich in Berlin in der Ausstellung von Marianne Strobl war. Eineinhalb Monate, die sich wie eineinhalb Jahre anfühlen, oder noch viel länger.

Damals in Berlin hatte ich kurz zuvor eine Nachricht aus Hongkong bekommen. „Due to the current health crisis in relation to the novel coronavirus, I regret to inform you“ – seit Monaten hatte ich auf Hong Kong Free Press die Proteste in Hongkong verfolgt, ich hatte damit gerechnet, dass mein Aufenthalt abgesagt werden könnte, an ein Virus hatte ich nicht gedacht. Jetzt sah ich auf meinem Telefon Bilder von Menschen, die stundenlang Schlange standen, um Masken zu kaufen. Masken, die den Demonstrierenden der Demokratiebewegung ein paar Wochen vorher noch verboten worden waren. Ich sah das Foto eines Mannes in China, der die Zufahrt seines Dorfes bewachte, damit sich keine Fremden näherten. Wie aus einem Katastrophenfilm, dachte ich, kurz vor dem Weltuntergang.

Ich war mit den Gedanken in Hongkong, als ich auf einer von Strobls Fotografien etwas Vertrautes entdeckte: die Marxergasse, mein Grätzel, mein Wien. Zig Männer, mit dem Bau des Kanals beschäftigt, blickten dort vor hundertzwanzig Jahren zu Marianne Strobl, die zugleich Fotografin und Regisseurin war. Strobl gilt heute als erste Industriefotografin der Habsburgermonarchie, mit ihrer großformatigen Holzkamera war sie auf Großbaustellen und in Industriebetrieben unterwegs, sie fotografierte Arbeitssituationen und Spuren davon. Mit perfekter Komposition und Perspektive machte sie gestochen scharfe Aufnahmen vom Wiener Bauwesen um die Jahrhundertwende.

Dort, wo heute Autos fahren, war die Marxergasse aufgerissen. Manche Männer hielten Schaufeln, andere legten ihre Hände auf Scheibtruhen ab, alle schauten sie mit ernsten Gesichtern in Richtung Kamera. Aus dem Fenster eines Hauses lehnten sich zwei Jugendliche und beobachteten die Szene. Um dieses Bild zu bekommen, brauchte Strobl absoluten Stillstand, anders ließ sich die emsige Tätigkeit nicht festhalten. Nur ein Arbeiter widersetzte sich ihrer Anweisung, vielleicht hörte er schlecht, vielleicht ließ sich genau in diesem Moment eine Fliege auf seinem Gesicht nieder, vielleicht hielt er nichts von der modernen Technik der Fotografie. Was auch immer passierte, sein Kopf war nur verschwommen zwischen den Holzbalken zu erkennen, die den Kanal stützten. Ich überlegte, ob Strobl ihn verfluchte. Genauso, was aus den Männern wurde: Überlebten sie den Ersten Weltkrieg, starben sie an der Spanischen Grippe, in den Februarkämpfen, was dachten sie, als sie zum ersten Mal von Hitler hörten, verfielen sie der NS-Propaganda, überlebten sie den Zweiten Weltkrieg, wie gingen ihre Leben weiter – ich stand lange vor dem Bild. Dieser Moment, den Strobl festgehalten hatte, wo alles zum Stillstand kommt, die Spuren der Betriebsamkeit, die Zukunft, die sich wie ein Schleier über das Bild legt, ließen mich nicht los.

Zweiten Weltkrieg, wie gingen ihre Leben weiter – ich stand lange vor dem Bild. Dieser Moment, den Strobl festgehalten hatte, wo alles zum Stillstand kommt, die Spuren der Betriebsamkeit, die Zukunft, die sich wie ein Schleier über das Bild legt, ließen mich nicht los.

13. März 2020, 16:48 Uhr, Wien: Während ich mich mit der Blumenhändlerin über die bevorstehenden Ausgangsbeschränkungen unterhalte, schaut ein Mann zur Tür herein, er trägt vier Packungen Klopapier. Ich möchte gern fünfhundert Rosen hamstern, sagt er. Ein Schriftsteller, flüstert die Blumenhändlerin, nachdem er gegangen ist.

Eineinhalb Monate nach Berlin sind der Stillstand und der Schleier zur Normalität geworden. Es sind die Tage des Klopapiers und des Konjunktivs. Ich wäre Anfang März aus Hongkong zurückgekehrt, ich hätte ein paar Tage in Wien verbracht, bevor ich nach Norditalien gefahren wäre, an den Punkt, wo eine Linie einen Kreis berührt. Über Wochen habe ich immer wieder auf eine Karte geblickt, die mir aus Tirol geschickt wurde, auf die kleineren und größeren Kreise darauf und diesen einen Kreis, der meiner werden sollte. „Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien.“ Das war mein Auftrag. Ich bin eine intuitive Geherin und ich habe Respekt vor Karten.

Angemessen gut vorbereitet wäre ich demnach aus dem Zug gestiegen, ich hätte mich zur Pension begeben, die ich gebucht hätte, eine möglichst kleine, ich hätte mich über die Wesensart der Wirtin gefreut, die an solchen Orten meistens Gutes verspricht. Ich wäre gegangen, mehrere Stunden am Tag, ich hätte genau auf die geachtet, die mir begegnet wären, ich hätte mich über den Funken gefreut, der eine Geschichte auslöst und zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits alle Pläne verworfen gehabt, die ich vorab geschmiedet hätte. Aber noch bevor ich dazu kam, mir zu überlegen, wo genau ich starten und in welcher Unterkunft ich unterkommen werde, begannen sich andere Kreise über Italien zu ziehen als die, die ich geschickt bekommen hatte. Coronakreise, die wir aus China kannten, über Italien, Europa und bald der ganzen Welt.

24. März 2020, 18:00 Uhr, Wien: Auf der anderen Straßenseite wird ein Fenster geöffnet. Ein Mann versucht ein Alphorn hinauszuhalten, er bemüht sich, an den Blumentöpfen vorbeizukommen.

Es sind nicht nur die Tage des Klopapiers und des Konjunktivs, es sind die Tage der Orte, an die wir nicht können. In Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen schreibt Georges Perec: „Wenn man nur ein einziges Detail betrachtet, zum Beispiel die Rue Férou, und dies ausreichend lange (ein bis zwei Minuten), so kann man sich ohne die geringste Schwierigkeit vorstellen, man befände sich in Étampes oder in Bourges oder sogar irgendwo in Wien (Österreich), wo ich übrigens nie war.“

Ich denke öfters an Perec in diesen Tagen, wenn ich meine immer gleichen Runden gehe, nicht nur, wenn ich gern woanders wäre. In Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen beschäftigte er sich mit den Mikroereignissen des Alltags, „was passiert, wenn nichts passiert außer Zeit, Menschen, Autos und Wolken“. Im Oktober 1974 saß Perec an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Cafés rund um den Place Saint-Sulpice und beobachtete von dort aus den großen Platz, er notierte alles, was er sah, Aufzählungen von Tauben, vorbeieilenden, verweilenden Menschen und 111 Autobussen, die dem Text einen einmaligen Rhythmus geben. Perec interessierte nicht das Außergewöhnliche, das „extra-ordinaire“, sondern das scheinbar Belanglose, „l’infra-ordinaire“, wie er es nannte. Nicht, was in den Zeitungen steht, sondern das, „was wirklich geschieht, das, was wir erleben, das Übrige, alles Übrige“.

Auf meinen Spaziergängen im Prater begegne ich in den ersten Coronatagen weit mehr Menschen als sonst. Eine alte Frau lacht mich aus, als ich zuerst einem Kinderwagen und dann ihr ausweiche, sie schüttelt den Kopf, den Blick zu ihrem kleinen langen Hund gewandt. Ich treffe mitten im Wald auf singende Menschen, die allein unterwegs sind, unzählige Bärlauchpflückende, Zweigeschneidende, zwei Frauen in Fitnesskleidung, die mit ernsten Gesichtern zu griechischer Musik Synchrontanz ausüben. Ich halte nach der siebzigjährigen Blumenhändlerin Ausschau, die mir erklärte, es sei ihr schon sehr leid, dass sie während der Ausgangsbeschränkungen nicht zum Line Dance könne. Ich sehe sie nicht. Aber immer wieder Hunde, die verloren wirken. Sie stehen im Wald und starren konzentriert geradeaus, wie Marianne Strobls Männer in der Marxergasse.

der siebzigjährigen Blumenhändlerin Ausschau, die mir erklärte, es sei ihr schon sehr leid, dass sie während der Ausgangsbeschränkungen nicht zum Line Dance könne. Ich sehe sie nicht. Aber immer wieder Hunde, die verloren wirken. Sie stehen im Wald und starren konzentriert geradeaus, wie Marianne Strobls Männer in der Marxergasse.

Der Alltag ist ein anderer geworden und mit ihm der öffentliche Raum. Als ich vier Jugendlichen begegne, die sich zur Begrüßung umarmen, erschrecke ich über die Geste und hoffe, dass sie niemand gesehen hat. Ich hoffe, dass niemand die Polizei ruft, wenn sich Menschen zur Begrüßung umarmen.

30. März 2020, 19:12 Uhr, Wien: Auf die Fenster einer Wohnung im dritten Stock hat jemand Buchstaben geklebt: Alleluia, steht auf dem ersten Fenster. Alleluia, auf dem zweiten.

Wir alle sind Meisterinnen des Abstands geworden. Das Gemeinsame ist das Einsame, solidarisch ist, wer sich zurückzieht und sich isoliert. Eng ist es trotzdem in der Stadt, es fällt schwer, stets einen Babyelefanten zwischen sich und anderen Personen zu lassen, wie uns geraten wird. Die geschlossenen Bundesgärten machen es nicht einfacher. Die wenigsten in Wien haben einen Balkon, noch weniger einen Garten, etwa eine Million lebt in dicht bebauten Verhältnissen. Dass es sich in kleineren Parks umso mehr drängt, wenn die großen Grünflächen der Stadt gesperrt werden, liegt auf der Hand. Hinausgehen, um „frische Luft zu schnappen, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt“, davon ist in Pressekonferenzen der Bundesregierung oft die Rede. Warum sie dann in Zeiten einer Pandemie große Grünflächen sperrt und damit in einer Großstadt unweigerlich noch mehr Leute auf noch weniger Fläche zusammenbringt, ist mir bis heute ein Rätsel. Erst am 14. April, als Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern wieder öffnen dürfen, wird es erlaubt, durch den 160 Hektar großen Schönbrunner Schlosspark zu spazieren.

Was Machtrausch in Krisenzeiten bedeutet, zeigt auch die Geschichte um den Integrationsfonds: Kurz vor Ostern verschickt dieser im Auftrag der Integrationsministerin Info-SMS an Menschen mit Migrationshintergrund. Von den fünf gesetzlich geregelten Anlässen, die es erlauben, während der Ausgangsbeschränkungen das Haus zu verlassen, werden darin allerdings nur drei erwähnt: Arbeit, dringende Einkäufe oder Arztbesuche. Verschwiegen wird das Spazierengehen. Dafür findet sich Platz für den Hinweis, dass bei Verstößen hohe Strafen drohen.

Das alles wird bald Schnee von gestern sein. Aber mehr und mehr lässt mich in diesen Tagen das Gefühl nicht los, dass die Pandemie zur Geschichte zweier Österreichs wird: Da ist das Österreich, das zu Hause im Homeoffice sitzt und nach der Krise höchstwahrscheinlich seine Jobs behalten wird, das in zehn Jahren Geschichten von Klopapierhamsterkäufen erzählen wird oder wie wir damals so nett für die Leute klatschten, die das System aufrechterhielten. Und da ist das Österreich, dessen Kinder genauso wie alle anderen von zu Hause lernen sollten, nur dass sie keinen Computer für ihre Schulaufgaben haben, vielleicht nicht einmal einen ruhigen Platz in der Wohnung, oder auch keine Eltern, die sie dabei unterstützen, weil sie nicht ausreichend Deutsch können – und von offizieller Seite noch dazu falsch über ihre Rechte informiert werden. Sie werden es nachher noch schwerer auf dem Arbeitsmarkt haben.

Viele der Systemerhalter, von denen nun so häufig die Rede ist, sind Frauen in schlecht bezahlten Jobs. Es ist nicht lange her, dass Pflegerinnen aus Osteuropa mit der Reduktion der Kinderbeihilfe, einer wichtigen Ergänzung zu ihrem ohnehin viel zu geringen Gehalt, signalisiert wurde: Ihr seid in Österreich nicht unbedingt erwünscht. Jetzt werden sie eingeflogen, weil ohne sie die Versorgung der Seniorinnen und Senioren in unserem Land nicht gewährleistet werden kann.

09. April 2020, 12:47 Uhr, Wien: In Belgien gehen seit Ausbruch der Coronakrise vermehrt Anrufe an die UFO-Meldestelle ein. Das sei naheliegend, sagt der Leiter der Meldestelle, die Menschen seien zu Hause und hätten mehr Zeit, in den Himmel zu schauen.

Es ist viel von der Zukunft die Rede in diesen Tagen: wann welche Maßnahmen gelockert werden, wann uns wieder was erlaubt sein wird, wie tief die Rezession sein wird, in die wir fallen, wie das Virus Gesellschaften und politische Systeme umkrempeln wird, wie wir aus der Krise hinausgehen werden. Zur Zukunft gibt es zig Fragen und noch viel mehr Antworten, keiner weiß, wie die Welt nachher aussehen wird. Corona hat die neoliberale Logik zumindest durchbrochen, die Rettung von Menschenleben vor Profit gestellt. Aber wie es danach sein wird? „Ich bin Optimist durch und durch, aus Temperament und aus Prinzip. Aus Temperament – dafür gibt es weder Vorwurf noch Entschuldigung, aus Prinzip, weil ich glaube, bemerkt zu haben, dass nur der Optimismus was zuwege bringt. Der Pessimismus ist seiner Natur nach impotent“, schrieb Viktor Adler 1890 an seinen Bruder.

wieder was erlaubt sein wird, wie tief die Rezession sein wird, in die wir fallen, wie das Virus Gesellschaften und politische Systeme umkrempeln wird, wie wir aus der Krise hinausgehen werden. Zur Zukunft gibt es zig Fragen und noch viel mehr Antworten, keiner weiß, wie die Welt nachher aussehen wird. Corona hat die neoliberale Logik zumindest durchbrochen, die Rettung von Menschenleben vor Profit gestellt. Aber wie es danach sein wird? „Ich bin Optimist durch und durch, aus Temperament und aus Prinzip. Aus Temperament – dafür gibt es weder Vorwurf noch Entschuldigung, aus Prinzip, weil ich glaube, bemerkt zu haben, dass nur der Optimismus was zuwege bringt. Der Pessimismus ist seiner Natur nach impotent“, schrieb Viktor Adler 1890 an seinen Bruder.

Wir sind füreinander da, wie 2015 schon, als sich die Zivilgesellschaft um die Versorgung der Geflüchteten kümmerte. Wir achten aufeinander, wir gehen für Risikogruppen einkaufen, wir stellen einander Kuchen vor die Tür. Auch das ist eine wertvolle Erfahrung aus den Coronatagen: Der Nachbar kann hervorragend backen.

Aber an vielen Tagen fällt es schwer, optimistisch zu sein. Nicht nur wegen der Pandemie selbst, den steigenden Todeszahlen, die bald zum Alltag gehören. Nein, auch wegen der massiven politischen Eingriffe, die der Ausnahmezustand ermöglicht und die zum Normalzustand werden könnten, man braucht nicht nur nach Ungarn zu blicken – wofür wir alle Zeit hätten –,

wo das Parlament ausgeschaltet wurde und es viel zu still dazu ist. Plötzlich leben wir in einem Europa, das von Grenzen durchzogen ist, wo sich jeder selbst der Nächste ist. Und das Denken in Grenzen und Nationalitäten bekommt der Welt nicht gut.

Irgendwann werden wir erzählen, was damals im 20er Jahr geschehen ist. Jetzt stehen wir vor dem Punkt, wo wir entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Denn selbst wenn alles wieder zur Normalität zurückkehrt, wird es anders sein als zuvor. Wir werden einander lange Zeit nicht umarmt haben.

10. April 2020, 18:57 Uhr, Wien: Auf einem Fenster im Erdgeschoß hängt eine Zeichnung von einem Regenbogen, in bunten Buchstaben ist zu lesen: Wir bleiben zu Hause ALLES WIRD GUT. Daneben eine Ergänzung in Kinderschrift: Das ist richtig.

Zwischen den Lemurenköpfen von Franz West ist einer meiner liebsten Plätze in Wien. Stehe ich hier auf der Stubenbrücke und schaue auf den Stadtpark und das InterContinental Hotel, fühlt es sich an, als wäre ich in Warschau und Paris zugleich. In Woche zwei der Ausgangsbeschränkungen bleibe ich lange: Die Fenster des Hotels sind in Herzform beleuchtet. Jemand muss von Zimmer zu Zimmer gegangen sein, Stock für Stock das Herz zum Leuchten gebracht haben. Ich möchte nicht an eine automatische Steuerung glauben, die so etwas könnte. Es muss ein Mensch gewesen sein.

„Denen, die in dieselben Flüsse steigen, fließen immer neue Wasser zu und (immer neue) Seelen entsteigen dem Nass“, auf einer verwaschenen Tafel hinter mir ein Zitat von Heraklit. Schaue ich nach rechts, ist es nicht weit bis zu den Blumenständen am Ring, die mich jedes Mal an H. C. Artmanns wunderschönes Liebesgedicht alanech fia dii denken lassen, von einem, der sich in ein Standl voll Tulpen und Rosen, voll trauriger Astern und Nelken verzaubert: „und ima hed e daun offm / und ima ded e daun woatn / auf da belarea oda bein e-wong / oes wia r a lewentecha goatn / und nimoes schberad e zua“.

Jetzt sind hier keine Blumen mehr. Die Kaffeehäuser sind geschlossen, die Türen des Gartenbaukinos bleiben zu. Aber der erste Bezirk ist immer noch hier, mit all der Geschichte, die er an jeder Ecke atmet, und wo es mir nach Jahren in Wien immer noch passieren kann, dass ich plötzlich an einer anderen Stelle herauskomme als gedacht. Ich gehe gerne hier, nachts, wenn die Gassen leer sind, untertags zwischen all den Touristinnen und Touristen fühlt es sich wie Urlaub an. Jetzt sind sie nicht mehr hier. Ich vermisse die Menschen aus aller Welt, ihre Telefone und Fotoposen, ich vermisse die Sprachen. Nach drei Coronawochen vermisse ich sogar die Menschen vor dem Hundertwasserhaus, die ansonsten in meinem Grätzel den Weg blockieren. Am 14. März traf ich dort auf das letzte Touristenpärchen, es stand in Funktionskleidung vor dem Bäcker, der Mann faltete einen Stadtplan, die Frau schaute auf die Straßenbahngleise. Sie wirkten seltsam aus der Zeit gefallen.

die Straßenbahngleise. Sie wirkten seltsam aus der Zeit gefallen.

Ich vermisse die Welt, die bloße Möglichkeit, einander zu begegnen.

12. April 2020, 20:00 Uhr, Wivenhoe / Wien: Es könnte sein, dass Freddie Mercury im Körper meines Neffen wiedergeboren wurde.

Es ist Sonntagabend, mein siebenjähriger Neffe gibt in seinem Kinderzimmer in England ein Konzert. Er liebt Freddie Mercury und Flugzeuge, kennt Flugzeugtypen und Flughäfen, von denen ich noch nie gehört habe. Seit er sprechen kann, beschäftigen ihn das Fliegen und die Welt. Er hat eine Airline gegründet, Superbird heißt sie. Er kennt die Flughäfen mit den kürzesten Landebahnen, die gefährlichsten Landeanflüge, er weiß, an welchen Orten man Vorsicht walten lassen sollte.

Vor einigen Jahren las ich bei Helen Macdonald: „Flugzeuge hatten Flügel. Sie flogen und flohen, und wer sie kannte, beobachtete und ihre Bewegungen verstand, konnte ebenfalls irgendwie fliegen und fliehen. Wer die Tupolew 104 abheben sah, wusste, dass sie Grenzen überfliegen würde, die man selbst nur in der Fantasie überwinden konnte. In ein paar Stunden wird sie auf einem verschneiten sowjetischen Flugfeld landen. Oder auf irgendeinem anderen der vielen Tausend. Beim Beobachten der Flugzeuge fliegst und fliehst du mit ihnen. Sie erweitern deine kleine Welt und breiten sie über die Meere aus.“

Ich markierte die Stelle für spätere Jahre. Mein Neffe war damals zu klein, um das zu verstehen, aber im Grunde machte er schon mit drei Jahren nichts anderes. Jedes Mal, wenn wir ein Flugzeug am Himmel sahen, verlangte er, man möge bitte sofort nachschauen, wo es hinfliege und woher es komme. Es ging nicht nur um das Technische, sondern auch darum, wer mit wem verbunden ist.

Das Virus, das sich über die Welt gelegt hat, hat uns voneinander isoliert. Wir alle sind eingeschränkter geworden, wir leben in Nationalstaaten, wie wir es vor ein paar Monaten nicht für möglich gehalten hätten. Wir leben mit Grenzen, mit der Ungewissheit, wann wir wieder wohin reisen können, wann es uns möglich sein wird, unsere Familien, unsere Freundinnen und Freunde wiedersehen zu können. Tröstlich ist an dieser Situation einzig der Himmel, der still geworden ist und endlich seine Ruhe bekommt, weil die CO2-Emissionen zumindest für eine Weile sinken.

Aber es darf uns nicht verloren gehen, dass wir außerhalb unserer Grenzen denken. Nach der Phase des Einsamen braucht es das Gemeinsame, sonst verlieren wir unsere Menschlichkeit, Nationalismus ist das zweite Virus, das uns droht. Eine österreichische Solidarität wird nicht genügen, ja, nicht einmal eine europäische. Es braucht eine globale Solidarität, denn wenn uns Corona etwas gezeigt hat, ist es, wie verbunden wir alle miteinander sind. Dazu noch eine Geschichte:

Als Premier Modi in Indien Ende März abrupt eine Ausgangssperre verordnete, haben sich Millionen arbeitsloser Wanderarbeiter auf den Weg in ihre Heimatdörfer gemacht. Hunderte Kilometer gehen sie zu Fuß, weil keine Busse mehr verkehren, kommt doch einer, versuchen zig Menschen, sich oder zumindest ihre Kinder hineinzuquetschen. Die Verordnung, die physischen Kontakt vermindern sollte, hat das Gegenteil bewirkt.

Arundhati Roy sprach mit den Frauen, Männern und Kindern auf ihren Märschen, ihr sehr empfehlenswerter Artikel The pandemic is a portal erschien Anfang April in der Financial Times. Alle Interviewten hatten Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19, aber noch mehr fürchteten sie die Arbeitslosigkeit, den Hunger und die Polizeigewalt. Zwei Sätze des Tischlers Ramjeet, der 700 Kilometer Fußmarsch vor sich hatte, gehen mir seither nicht mehr aus dem Kopf: „Vielleicht hat ihm niemand von uns erzählt, als Modi beschlossen hat, das zu tun. Vielleicht weiß er nichts von uns.“

„Uns“, schreibt Roy, „bedeutet ungefähr 460 Millionen Menschen.“

09. April 2020, 12:40 Uhr, Wien: Die Nachbarin unterhält sich mit ihrem Partner über das Tragen von Masken. Ich schneide Zwiebeln und höre im Radio, dass Saudi-Arabien einen Waffenstillstand im Jemen verkündet. Erstmals verstehe ich ein Wort auf Arabisch: Corona.