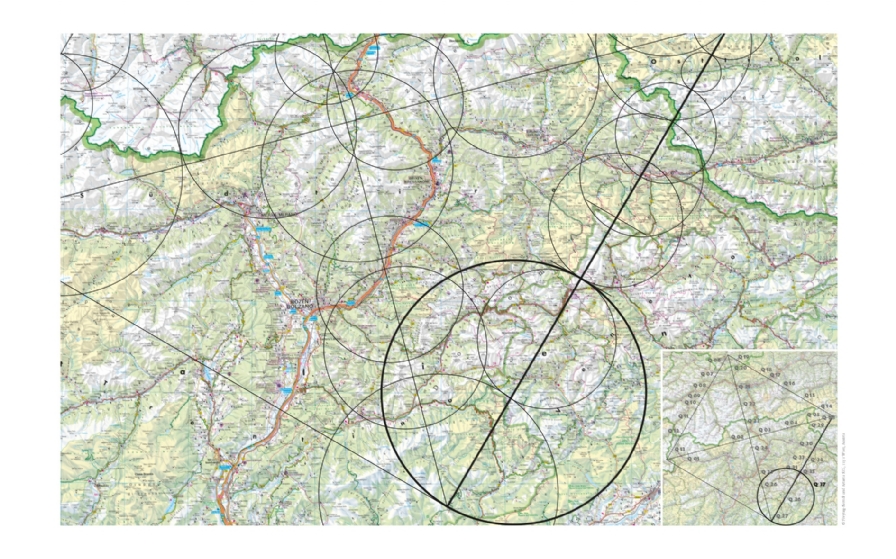

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Wir befinden uns derzeit auf der Geraden, die von Obermauern im Osttiroler Virgental Richtung Südtirol und weiter ins Trentino führt. Aus den mittlerweile mehr als bekannten Gründen konnte Sandra Gugic´ nicht verreisen, fand aber den perfekten Ort, um die fernen Gebiete in Gedanken aufzusuchen und die Landvermessung No. 5 würdevoll zu Ende zu bringen: einen Friedhof in Berlin.

„Es gibt keine Unschuld der Begriffe, gerade der geographischen nicht.“ (Gudrun Krämer)

„Es gibt keine Unschuld der Begriffe, gerade der geographischen nicht.“ (Gudrun Krämer)

Die Aufzeichnung läuft. Um den äußeren Zustand des Gehens mit dem inneren Zustand des Schreibens zu verbinden, beide Bewegungen wechselseitig aufeinander wirken zu lassen, zeichne ich meine Gedanken mit dem Smartphone auf. Ja, ich verwandle das Verfertigen der Gedanken beim Schreiben in ein Verfertigen der Gedanken beim Gehen. Was aus den Sprachmemos wird, ist im Augenblick noch offen. Ich behalte mir vor, sie zu einem späteren Zeitpunkt ins Reine zu schreiben, sie zu ordnen oder ungeordnet zu belassen. Wobei ich davon ausgehe, dass ein Text nie fertig geschrieben sein kann. Es gilt, ihn irgendwann loszulassen. Die Vermessung meiner Gedanken beginnt hier.

Ich bin kein sportlicher Mensch, ebenso wenig bin ich der Bewegung abgeneigt, meine Wahrheit – wie auch die Wahrheit dieses Textes – liegt irgendwo dazwischen.

Ebenso wie wir losgehen, um etwas zu entdecken, das wir so nicht erwartet haben. Oder sogar um vom Weg abzukommen, uns zu verlaufen. Ich fordere die Leserin und den Leser dazu auf, über das offensichtlich Erzählte hinaus die Verbindungen selbst herzustellen, Schichten freizulegen, die Topographie des Textes zu erkunden. Was die einen als anregende Vermessungspunkte wahrnehmen werden, wird bei anderen zu Irritation und vielleicht sogar Frust führen. Ich muss an den Tweet einer Kollegin denken, in einem langen Thread twitterte sie sich ihren Unmut über detailreiche und umfängliche Landschaftsbeschreibungen in der Literatur von der Seele, die sie beim Lesen ermüden würden, die sie einfach nicht interessieren. Wer will das lesen? Und ich dachte mir und denke es in diesem Augenblick noch einmal durch: Ist nicht alles irgendwo mit der Landschaft verknüpft und der Überwindung dieser Landschaft, die sich einschreibt in unsere Biografien, Gesichter, Körper, Beziehungen? „Wenn wir gehen, kommt mit der Körperbewegung die Geistesbewegung“, sagt die Figur des Oehler in Thomas Bernhards „Gehen“. „Wenn wir uns bewegen, bringen wir über die Körperbewegung die Geistesbewegung zur Ruhe“, sagt die Yogalehrende auf YouTube. Weiter jetzt: mit der Verfertigung der Gedanken beim Gehen und zugleich Sprechen.

Ich versuche im Gehen das Wort Wanderlust zu googeln, was mir nicht leichtfällt, da im Gehen jegliche Multitaskingfähigkeiten bei mir noch schlechter funktionieren als im Sitzen. Das erste Bild, das sich findet, ist Caspar David Friedrichs Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“, beschrieben als: unsigniert, Öl auf Leinwand, eine Ikone der deutschen Romantik. Meine Erinnerung spuckt hingegen spontan ein Lied aus, dessen Zeilen sofort in meinem Hirn zu kreisen beginnen, „Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wa-han-dern“. Und ich sehe mich selbst, mit hochrotem Schädel singend vor der versammelten Gymnasialklasse, deren kollektives Grinsen und Kichern ich in diesem angestrengten Augenblick nur verschwommen wahrnehmen kann. Als Kind hasste ich das Singen ebenso wie den Schulsport, weil es beim Sport galt, zu funktionieren, auf jedes Ausprobieren folgte Lob, wenn etwas gelang, oder Spott und Hohn, wenn es nicht gelang, es gab nichts dazwischen. Die Ermunterungen, es noch einmal zu versuchen, hatten etwas von Drohungen. Die einzige Exit-Strategie war: sich lächerlich zu machen. Mein Körper schien mir nutzlos, ungeschickt, immer im Weg, nur mein Hirn und was ich damit machen konnte, schien einen Ausweg aus dem Körperdilemma zu bieten.

wie den Schulsport, weil es beim Sport galt, zu funktionieren, auf jedes Ausprobieren folgte Lob, wenn etwas gelang, oder Spott und Hohn, wenn es nicht gelang, es gab nichts dazwischen. Die Ermunterungen, es noch einmal zu versuchen, hatten etwas von Drohungen. Die einzige Exit-Strategie war: sich lächerlich zu machen. Mein Körper schien mir nutzlos, ungeschickt, immer im Weg, nur mein Hirn und was ich damit machen konnte, schien einen Ausweg aus dem Körperdilemma zu bieten.

Jetzt, während ich spreche, verheddert sich das Kabel meiner Kopfhörer mit Schal und Mütze, der säuerlich-muffige Geruch der Schulumkleideräume scheint plötzlich in der frischen Luft zu hängen, dabei bin ich doch hier draußen und alldem entkommen. Oder?

Wäre ich dort, wo ich gerade nicht sein kann, wäre das zu erwandernde Gebiet etwa wie folgt begrenzt: Richtung Norden von den Ampezzaner Dolomiten und der Civetta, Richtung Süden durch das Feltriner Becken und den Grappastock; die Bilder dazu google ich mir herbei. Ich lese, dass auf der Marmolata, der sogenannten „Königin der Dolomiten“, während des Ersten Weltkrieges die Frontlinie zwischen Italien und Österreich-Ungarn verlief. Die Soldaten kämpften auf den Gipfeln und Gletschern der Alpen. Ein österreichischer Ingenieur baute eine Eisstadt aus unterirdischen Stollen und Höhlen, das dichte Tunnelnetz war eine wahnwitzige logistische Basisstation voller Räume, die zum Schutz, als Lager und Krankenstation dienten. Die Eisstadt ermöglichte den österreichisch-ungarischen Soldaten die Besetzung des Gletschers bis zum Tag des italienischen Rückzugs. Ich klicke mich ungläubig durch die Bilder der Soldaten in den unterirdischen Räumen aus Eis, die aus einem Science-Fiction-Film stammen könnten, versuche dabei nicht über meine eigenen Füße zu stolpern, betrachte die Gesichter, die auf diesen alten Fotografien immer sonderbar entrückt wirken und alterslos. Von der Eisstadt gibt es heute keine Spur mehr. Ich fröstle. Ja, es könnte eigentlich viel wärmer sein, aber man wird in ein Wetter geworfen und muss damit klarkommen. Eine Whatsapp-Nachricht poppt auf, ich lese: Wo bist du unterwegs?, und antworte nicht.

Wo war ich? Beim Körper. Meinem Körper und den ihm von außen zugeschriebenen Eigenschaften. Ein Umstand, der mich über das Heranwachsen hinaus bestimmt: mein weiblicher Körper als Zumutung an die Gesellschaft, weil dieser Körper Raum beansprucht und einnimmt, ebenso wie eine eindeutige Haltung, dieser scheinbar zerbrechliche Körper im Zentrum des politischen Geschehens. Und ich muss an Literatur denken, Geschichten über Männer, die in die Natur gehen, die sich die Natur „untertan machen“, sie „zähmen“, „erobern“. Klischees, die sofort kippen und nicht mehr funktionieren, wenn der Mensch, der dieser Natur gegenübergestellt wird, eine Frau ist. Warum eigentlich? Weil Frauen aus der Sicht des Patriarchats die Natur verkörpern, die sich untertan gemacht werden muss? Und von welcher Natur ist hier eigentlich die Rede?

Auf meinem digitalen Notizblock suche und finde ich Sylvia Plath: „Yes, my consuming desire to mingle with road crews, sailors and soldiers, bar room regulars – to be part of a scene, anonymous, listening, recording – all is spoiled by the fact that I am a girl, a female always in danger of assault and battery. […] I want to be able to sleep in an open field, to travel west, to walk freely at night.“ Dear Sylvia, ich denke, wir sind unterwegs, aber noch lang nicht angekommen.

Bin ich etwas auf dem Weg von der Zeitachse abgekommen, durch die Jahrhunderte gefallen? Caspar David Friedrichs Wanderer hat mir seinen Rücken zugewandt, scheint mit der Landschaft zu verschwimmen, lädt mich ein, seine Sehnsuchtshaltung und Perspektive einzunehmen. Das Bild erscheint mir jetzt seltsam vertraut, eine dieser Traumsequenzen, wenn ich in Schlaf falle nach einer Nachtschreibschicht: Das Textsubjekt steht inmitten einer Landschaft, das Panorama im Splitscreen: Streifenartig verlaufen die einzelnen Landschaften hintereinander: Küstenebenen, Bergländer, Täler steigen unendlich auf und ab. Die Geografie, der Geburtsort, das Geburtsland des Textes ist sein Ausgangspunkt. Seine Aufgabe ist es, die Schichten freizulegen, die verschiedenen Zeiten repräsentieren Gesteinsschichten, Kulturschichten. Landnahme und Zerstörung und Wiederaufbau.

Ist es wahr, dass es egal ist, wie weit wir auch reisen, denn am Ende erwarten uns doch nur immer die gleichen Warenketten in sich immer ähnlicher werdenden Einkaufsstraßen? Einmal mehr: das Thema der weißen Flecken auf der Landkarte, die im Verschwinden begriffen sind oder bereits verschwunden sind. Die ausgetretenen Pfade, das Nichts-mehr-zu-entdecken-finden-Können. Und Wandern als europäisches Phänomen. Als Zeichen für das Privileg, sich Zeit nehmen zu können, Auszeit. Die Enge und die Verschmutzung der Großstädte, die jene, die es sich leisten können, hinaustreibt ins sogenannte Grüne. Natürlich denke ich jetzt auch an die Bilder aus dem Netz vom Frühjahr 2020, Videos aus den menschenleeren Metropolen, der Wiener Heldenplatz, das Brandenburger Tor, der Trevi-Brunnen in Rom, ungewohnt verwaiste Orte, die davor touristische Hotspots waren. Die Aufnahmen erinnern an Szenen einer Apokalypse, die sich nicht erfüllen wird, weil sie sich nur in unseren Albträumen erfüllen. Apropos Apokalypse: Aber nein, davon später. Fang am Anfang an.

gleichen Warenketten in sich immer ähnlicher werdenden Einkaufsstraßen? Einmal mehr: das Thema der weißen Flecken auf der Landkarte, die im Verschwinden begriffen sind oder bereits verschwunden sind. Die ausgetretenen Pfade, das Nichts-mehr-zu-entdecken-finden-Können. Und Wandern als europäisches Phänomen. Als Zeichen für das Privileg, sich Zeit nehmen zu können, Auszeit. Die Enge und die Verschmutzung der Großstädte, die jene, die es sich leisten können, hinaustreibt ins sogenannte Grüne. Natürlich denke ich jetzt auch an die Bilder aus dem Netz vom Frühjahr 2020, Videos aus den menschenleeren Metropolen, der Wiener Heldenplatz, das Brandenburger Tor, der Trevi-Brunnen in Rom, ungewohnt verwaiste Orte, die davor touristische Hotspots waren. Die Aufnahmen erinnern an Szenen einer Apokalypse, die sich nicht erfüllen wird, weil sie sich nur in unseren Albträumen erfüllen. Apropos Apokalypse: Aber nein, davon später. Fang am Anfang an.

Da sind meine Vorfahren, Urgroßeltern, Großeltern und Eltern und ihr Aufwachsen auf dem Dorf, meine Vorfahren, die als Kinder kilometerweite Strecken über die Felder und Wiesen der Umgebung zurücklegen mussten, um zur Schule gehen zu können oder Schafe und Kühe zu hüten, jeden Tag. Während ich als Kind einer Migrantenfamilie am liebsten am Fenster unserer kleinen Wohnung saß und die vorbeiziehenden Menschen beobachtete oder las. Im Stillstand verharrte, mehr Kopf als Körper, dabei diese Verbindung zwischen Kopf und Körper nicht herstellen konnte. Lange nicht herstellen können würde. Das obligatorische Schulausflugswandern schien mir daher vielmehr Strafe als Vergnügen, ich hatte nichts übrig für die frische Luft oder die Landschaft, war das lange Laufen nicht gewohnt. Dazu kam eine von chronischer Bronchitis erschöpfte Lunge. Der besorgte Ausdruck meines Klassenvorstands: Du brauchst Ausdauer, mein Kind. Mehr Bewegung! Bewegung! Das dauernde Aushalten der Erwartungshaltung und der Enttäuschung der Erwachsenenwelt und der feste Wille, in eine Bewegung zu kommen, also eine Fluchtbewegung, und alldem letztlich zu entkommen. Eine Bewegung vom Träumen ins Denken und Schreiben, in einen Rhythmus, der nur mir allein gehört. Überhaupt das Alleinsein. Das Alleinentscheiden.

Schreiben wie auch wandern kann ein Mensch nur allein, es zu zweit oder gar in einer Gruppe machen zu müssen, ist eine Zumutung und hat mit dem eigentlichen Sinn des Wanderns oder Schreibens nicht mehr viel gemein. Im Gehen wie im Schreiben gilt es Rhythmus und Richtung allein zu bestimmen, keine Kompromisse zu machen. Dabei sind alle Umwege und Unübersichtlichkeiten willkommen, wenn ich mich verlaufe, werde ich belohnt werden mit neuen Perspektiven, unerwarteten Lichtungen, Ausblicken und Folgerungen. Die Spuren der Vorgänger aufnehmen, um sie zu verlassen, und als Ziel: Verlorengehen.

Ein Pfiff lässt meinen Gedankenfaden abrupt abreißen, im nächsten Augenblick stolpere ich beinahe über einen Hund, die Besitzerin pfeift ein zweites Mal, nickt mir entschuldigend zu. Begegnen einander zwei Wandernde im Wald. Aber ich bin ja gar nicht im Wald. Trotzdem jagen im nächsten Augenblick zwei Eichhörnchen einander fauchend einen Baum hoch.

Ein Tweet poppt auf: Habe gestern Abend zur Entspannung „Planet Erde“ angefangen und musste es abbrechen. Was ist die Natur denn für ein schrecklicher und grotesker Ort?

Die Erinnerung an einen Schulausflug, Wandertag. Ich bin vielleicht zwölf Jahre alt, ich bin die Langsamste und irgendwo auf dem Weg, ich weiß nicht mehr, wie, und kann die Details nicht rekonstruieren, aber trotz der angeblich wachsamen Lehrkräfte verliere ich die Klasse oder hänge ich die Klasse ab. Gleich nach dem Erstaunen ob der Situation, in die ich geraten bin, erfasst mich ein ungeahntes Glücksgefühl. Mir wird klar: Ich bin frei. Ich habe keinen Augenblick Angst. Den Weg zu finden fällt mir nicht schwer, obwohl ich es noch nie zuvor allein gemacht habe. Auch dass mich ein älterer Mann erst anspricht und sich nach meiner abweisenden Antwort ungefragt an meine Fersen heftet, bringt mich nicht aus der Fassung. Ich gehe weiter, ohne Unruhe zu zeigen oder meinen Schritt zu beschleunigen. Irgendwann gibt er auf und verschwindet. Bei meiner Rückkehr werde ich umringt von meinen staunenden Mitschülern, die mir, genauso wie die Lehrkräfte, bis zu diesem Zeitpunkt nichts zugetraut haben. Der als Demütigung empfundene Wandertag, der allen anderen meine physische Unterlegenheit sichtbar gemacht hat, wird durch das Verlorengehen letztlich zu einem Akt der Selbstermächtigung.

Lehrkräfte, bis zu diesem Zeitpunkt nichts zugetraut haben. Der als Demütigung empfundene Wandertag, der allen anderen meine physische Unterlegenheit sichtbar gemacht hat, wird durch das Verlorengehen letztlich zu einem Akt der Selbstermächtigung.

Was uns in Bewegung bringt, ist oft der Ausnahmezustand, die Krise. Menschen beginnen mit dem Wandern, in die Natur und damit auch in die Stille zu gehen, wenn sie sich in einer Erschöpfung wiederfinden, krank werden, nach einem Verlust, wenn sie sich existenziell bedroht fühlen oder Angst haben. Aufbrechen bedeutet auch: Wir betrachten unser Alltagsgepäck und überlegen, was wir davon zurücklassen können, wenn wir uns auf den Weg machen. Reise mit leichtem Gepäck, vor allem, wenn du es bei jedem Schritt, den zu zurücklegen willst, auf deinem Rücken tragen musst.

Das freie Wandern und Flanieren war lange Zeit nur den „großen männlichen Denkern und Schreibern“ vorbehalten. Ich stelle mir vor, wie Henry David Thoreau in seiner selbst gebauten Hütte im Wald hockt und sein Buch „Walden“ schreibt, abgewandt von der Welt. In dem Essay „Vom Spazieren“ / „Walking“, der erst nach seinem Tod publiziert wurde, schreibt er davon, dass man bereit sein müsse, Vater und Mutter zu verlassen, Bruder und Schwester, Frau und Kind und Freunde, dass man all seine Angelegenheiten geregelt und irgendwo auch mit dem Leben (das man davor hatte) abgeschlossen haben muss, um ein freier Mensch zu sein und in diesem Sinne „wahrhaft“ zu wandern. Also indirekt über das Privileg, alles hinter sich lassen zu können und sich rein dem Geistigen und der Einsamkeit in der Natur hinzugeben. Ein Privileg, das die meisten Frauen seiner Zeit kaum gehabt haben dürften. Dass die Welt draußen bleiben muss, fern von mir, damit ich schreiben oder kreativ arbeiten kann, sehe ich als eine patriarchal geprägte Sicht und Vorstellung des Lebens. Kein Schreiben ist frei von Verantwortung. Manche Lebensentwürfe mögen es sein. Ich denke an die ersten Schritte meines Kindes, das mag ein Kitschbild sein, abgegriffen, erwartbar. Aber weit über die Mühe und Einschränkungen hinaus, die diese Form von Sorgearbeit mit sich bringt, ist es ein menschlich wie auch künstlerisch bereichernder Erfahrungsgewinn mitzuerleben, wie ein Mensch sich vom ersten Tag an entwickelt und verändert, und dieses Werden im Begleiten ein Stück weit zu begreifen. Zu begreifen, dass wir alle ein Leben lang im Werden begriffen sind.

Reicht es, diese ersten Schritte zu machen und immer weiter zu gehen?

Was braucht es für dieses Werden?

Das Wort Stamina, Ausdauer, kommt mir in den Sinn. Marina Abramovic´, die zu Recht Ausnahmekünstlerin genannt wird, stellt für mich fast schon ein Synonym für diese Eigenschaft dar. Es gibt unzählige Vermessungspunkte in ihrer Biografie und ihrem Werden, die ich als Beispiel dafür herausnehmen könnte, warum. Allen voran ist es die Überwindung der eigenen physischen und psychischen Grenzen, die Überwindung des Körpers in ihrer Arbeit als Performancekünstlerin. In den Achtziger Jahren, damals noch im Duo mit ihrem Partner Ulay, lebt sie – ich glaube mich zu erinnern, für ein Jahr – bei den Aborigines und sagt über ihre Zeit in der Wüste: What did we learn from the desert and the people who lived there? Not to move, not to eat, not to speak. Diese Erfahrung bringen sie in ihre folgenden Performances ein, die vergleichbar sind mit einer exzessiven Form von Schweigemeditation. Es ist

Abramovic´, die niemals eine der gemeinsamen Performances abbricht, im Gegensatz zu ihrem Partner Ulay. Ihre Beziehung scheitert unter anderem an ihrer Ausdauer und seiner Nachgiebigkeit. Als die beiden sich künstlerisch und privat trennen, tun sie dies mit einem letzten gemeinsamen Werk. Am 30. März 1988 beginnen sie ihre Wanderung über die Chinesische Mauer jeweils von ihren entgegengesetzten Enden aus. In ihrer Autobiografie „Walk through walls“ beschreibt Abramovic´ einerseits die Strapazen, aber vor allem die auferlegten Einschränkungen und Verbote, da die chinesische Regierung den Ablauf peinlich genau kontrolliert und unter anderem einen ganzen Marschtrupp als Begleitung vorschreibt. Besonders groß ist ihre Enttäuschung darüber, dass Ulay nicht wie vereinbart so lange weiter wandert, bis sie einander an einem zufälligen Punkt der Route wiederbegegnen, sondern stattdessen etwas früher Halt macht und auf sie wartet, an einem besonders malerischen Ort, auf einem Bergpass nahe bei Sehnmu in der Provinz Shaanxi zwischen buddhistischen, konfuzianischen und taoistischen Tempeln. Am 27. Juni, drei Monate nachdem sie losgegangen sind. Es ist die perfect photo opportunity. Ich stelle mir Marina und Ulay vor, wie sie sich aufeinander zu bewegen, zwei Punkte auf einem Google-Maps-Screen im Satellitenmodus, in einem Netz aus Linien und Flächen. Später in ihrem Leben, als gefeierte Künstlerin, schreibt sie in ihrem künstlerischen Manifest:

buddhistischen, konfuzianischen und taoistischen Tempeln. Am 27. Juni, drei Monate nachdem sie losgegangen sind. Es ist die perfect photo opportunity. Ich stelle mir Marina und Ulay vor, wie sie sich aufeinander zu bewegen, zwei Punkte auf einem Google-Maps-Screen im Satellitenmodus, in einem Netz aus Linien und Flächen. Später in ihrem Leben, als gefeierte Künstlerin, schreibt sie in ihrem künstlerischen Manifest:

An artist has to understand silence.

An artist has to create a space for silence to enter his work.

Ich bleibe vor einem Übersichtsplan stehen. Sie befinden sich hier, sagt das Leitsystem. Was ich noch nicht erwähnt habe: Ich befinde mich auf einem sehr weitläufigen Friedhof, den ich in- und auswendig kenne, hier bin ich Stunden alleine spaziert und mit meinem Kind, habe Besprechungen im Gehen gemacht und mit Freunden flanierend Kaffee getrunken. Es ist der grünste und zugleich schönste Ort in meinem Kiez und mit dem allgegenwärtigen Tod habe ich kein Problem.

Apropos Tod: Im ersten Teil des Romans „Karte und Gebiet“ von Michel Houellebecq spielen die Landkarten des französischen Reifenherstellers Michelin eine nicht unwesentliche Rolle, die Hauptfigur der Geschichte, Jed Martin, inszeniert sie künstlerisch als Reflexion über den Zustand der Welt. Die Arbeit wird sein unerwarteter Durchbruch in der Kunstszene. Am Ende seines Lebens wird sich der Künstler abgeschottet von der Welt einrichten: „… das Gefühl der Verzweiflung, das uns überkommt, wenn die Bilder der Menschen, die Jed im Laufe seines irdischen Lebens begleitet haben, verwittern, sich zersetzen, in Fetzen auflösen […] Sie versinken, scheinen sich noch einen Augenblick lang zu sträuben, ehe sie von sich überlagernden Pflanzenschichten erstickt werden. Dann wird alles ruhig, und zurück bleiben nur sich im Wind wiegende Gräser. Die Vegetation trägt den endgültigen Sieg davon.“

Ein Gebiet unterscheidet sich insofern von einer Karte, als dass es ihr Objekt ist. Die Karte erfasst das Gebiet, beschreibt einen Raum, über den sich die erlassenen Gebote, Grenzen und zugewiesenen Namen erstrecken, die Territorialgewalt.

Die Bilder in meinem Kopf verändern sich, ich denke an das Wort Fluchtbewegung, an schematische Darstellungen von Fluchtrouten in Nachrichtenbildern und die Debatte über das Wort Geflüchtete gegenüber dem Wort Flüchtling. Ich halte einen Moment inne und notiere auf meinem digitalen Notizblock, dass ich mir das Buch „Menschheit, eine Fluchtgeschichte“ bestellen will, und korrigiere mich: „Flucht, eine Menschheitsgeschichte“ von Andreas Kossert.

Auf dem Friedhof beginnt die Glocke zu schlagen. Ich denke an einen Traum, den ich kürzlich hatte, ich träumte von der Beisetzung der deutschsprachigen Literatur, hier auf dem Friedrichwerderschen Friedhof zu Berlin, ich kam nur zufällig vorbei. Der Literaturbetrieb war vollzählig erschienen. Es wurde viel geweint.

Dass ich für das Wandern nicht allzu viel übrighabe, sagte ich bereits, aber was ich (in der Theorie) liebe, sind postapokalyptische Welten. In der Netflix-Serie „The Walking Dead“ oder auch im Roman „The Road“ von Cormac McCarthy ist von der Welt, wie wir sie kennen, kaum noch etwas übrig. Den handelnden Figuren bleibt nichts anderes, als sich zu Fuß fortzubewegen, während sie anhaltenden Bedrohungen ausgesetzt sind und immer neue Hindernisse zu überwinden haben, die sich ihnen in den Weg stellen.

Wird also Wandern das Letzte sein, was wir als Menschheit tun können und werden?

Hätte ich in einer postapokalyptischen Welt das Zeug zum Überleben?

Und selbst?

Rebecca Solnit beschreibt in ihrem Buch „Wanderlust“ das Gehen als einen Zustand der Übereinstimmung zwischen Geist, Körper und Welt und das Wandern als etwas Vieldeutiges und unendlich Fruchtbares, es sei Mittel und Zweck, Reise und Ziel zugleich. Dennoch: Die Existenz von Zombies ist zumindest denkbar.