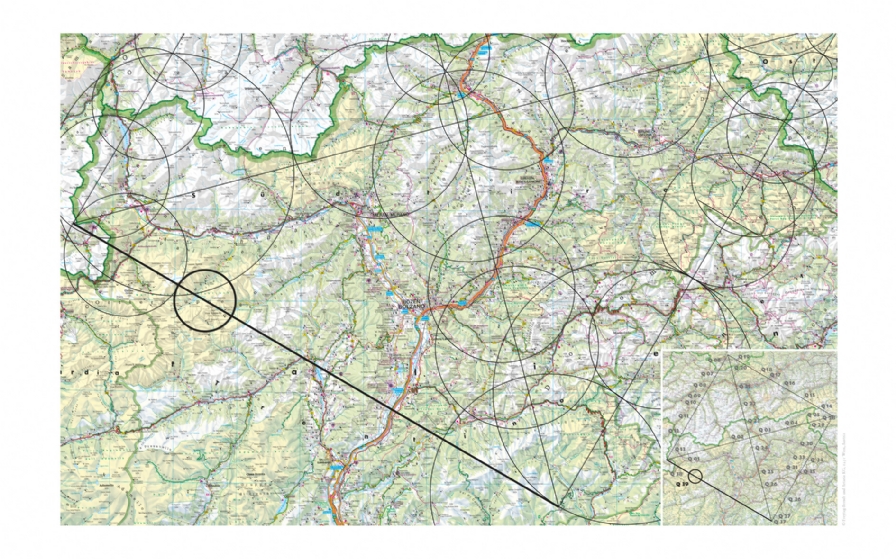

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autorinnen und Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Wir befinden uns nun auf einer Geraden, die vom Südtiroler Vinschgau ins Trentino führt. Rudolf Habringer ignoriert während der Erkundung des Martelltales tapfer seine entzündete Achillessehne, sieht unsichtbare Wildtiere, hört lautlose Singvögel und weiß jetzt endlich, was „orografisch“ heißt.

1

1

Das Bundesland, in dem ich aufgewachsen bin, Oberösterreich, reicht in Nordsüdrichtung vom Böhmerwald bis zu den Bergen im Salzkammergut, mit großem Priel und Dachstein. Eine dichterreiche Landschaft. Aus dem böhmischen Oberplan kam Adalbert Stifter nach Linz. Seit Shakespeare liegt der Böhmerwald offenbar am Meer: Bohemia. A desert country near the sea heißt es im Wintermärchen. Ingeborg Bachmann nahm das Bild hunderte Jahre später (anlässlich einer Reise nach Prag) wieder auf: Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und es stimmt: An vielen bedeckten Tagen des Jahres erscheint das Land wie am Meer gelegen, welches sich bei genauerem Hinsehen dann aber doch nur als Nebelmeer entpuppt. Aus dieser Suppe aus Nebel ragt im Vordergrund der Referenzberg unserer Gegend aus der Landschaft, der Traunstein. Quasi im Schatten dieses Berges bin ich aufgewachsen, in einem Dorf direkt an der Traun.

Einmal im Jahr, so behauptet meine Erinnerung, brach das ganze Dorf auf nach Gmunden und erklomm von dort aus über einen der drei bekannten Aufstiege den Gipfel. Als Internatskind, das ich war, habe ich – aus mangelnder Gelegenheit? aus Faulheit? aus Schüchternheit? – alle Gelegenheiten verstreichen lassen und bin bis heute nie auf diesen Berg gekommen. Mit seinen 1691 Metern ist der Traunstein ein Winzling gemessen an den alpinen Riesen, aber mit 1.200 Höhenmetern, die zu bezwingen sind, doch eine konditionelle Herausforderung. Der Traunstein ist gefährlich und wird oft unterschätzt. Über 140 Todesfälle hat der Berg bisher gefordert. Möglicherweise auch ein Grund, dass ich diese Tour, die so lange auf meiner Wunschliste stand, gestrichen habe. Ich bin immer nur ein Mittelgebirgswanderer gewesen.

Nun fällt ausgerechnet auf mich, den Flachlandgeher, die Wahl, ins Hochgebirge aufzubrechen. Der erste Blick fällt auf die Karte, die mir das Redaktionsteam von Quart übermittelt hat. Südtirol? Ja, Brixen kenne ich, in Bozen war ich, in Eppan vor Jahrzehnten als Student auf einer Chorreise. Vom Martelltal habe ich aber noch nie gehört. Dahin breche ich auf.

Ich fahre über den Brenner, nach Sterzing führt mich das Navi über den Jaufenpass. Der Pass ist im Winter nur tagsüber geöffnet. Erst als ich die ersten Kehren hinter mir habe, dämmert mir, dass es hoch hinauf gehen wird. Oben noch winterliche Bedingungen, hohe Schneewächten links und rechts der Straße. Plötzlich stehe ich auf über 2.000 Metern. Wunderbare Ausblicke. Auf der Höhe von Kuens dann: erste Weinberge. Durchfahrt durch Meran.

Eine gute Stunde später biege ich ins Martelltal ab. Kontinuierlich schraubt sich die Straße nach oben. Das Hotel, in dem ich Unterkunft gefunden habe, befindet sich an einer der engsten Stellen im Tal, direkt neben der Plima, dem Bach, der das Tal durchzieht. Wenn ich die Tür zum Balkon öffne, höre ich ein unentwegtes Rauschen. Noch vor siebzehn Uhr geht die Sonne unter. Der Abend ist kalt.

2

Der Bach rauscht, ein unaufhörliches Murmeln in der Nacht. Das Tal liegt im Schatten. Scharf zieht die Sonne einen Trennstrich auf den gegenüberliegenden Hang. Erst am späten Vormittag gelangt das Licht bis zum Talgrund. Der Himmel ist blau, eine kaltblaue Fläche hoch oben. Das Wasser in der Flasche, die über Nacht im geparkten Auto gelegen ist, ist zu Eis gefroren.

Nach dem Frühstück breche ich Richtung Talschluss auf. Das Hotel liegt in Hintermartell, auf 1.500 Metern  Seehöhe, stetig schraubt sich die Straße nach oben. Dort weitet sich das Tal ein wenig, auf der breiteren Talsohle liegen Bergmähder und einige bewirtschaftete, mit Folie abgedeckte Felder: Das muss ein Teil der berühmten Erdbeerfelder von Martell sein. Findige Bauern bauen die Früchte seit Jahrzehnten hier an.

Seehöhe, stetig schraubt sich die Straße nach oben. Dort weitet sich das Tal ein wenig, auf der breiteren Talsohle liegen Bergmähder und einige bewirtschaftete, mit Folie abgedeckte Felder: Das muss ein Teil der berühmten Erdbeerfelder von Martell sein. Findige Bauern bauen die Früchte seit Jahrzehnten hier an.

Hinter der Gaststätte Gragg-Alm liegt das Gelände der einzigen Wintersportanlage des Tales. Hier werden am nächsten Wochenende die nationalen italienischen Biathlon-Meisterschaften stattfinden. Vereinzelt trainieren ein paar Athleten auf der Piste, vereinzelt knattern Schüsse von der Schießanlage herüber. Die Sonne setzt dem Schnee bereits ziemlich zu. Wie mir ein Schweizer Volontier am Vorabend erzählt hat, sind den ganzen Winter über an schattigen Stellen Depots angelegt worden, aus denen bei Mangel Schnee zur Anlage transportiert wird.

Wieder windet sich die Straße in mehreren Kehren hoch bis hinauf zum Zufrittsee auf 1.850 Metern. Ich fahre bis ans südliche Ende des Sees und parke beim „Hotel zum See“. In ein paar Wochen ist Ostern, die meisten Beherbergungsbetriebe haben die Wintersaison beendet, das Hotel ist geschlossen. Mein Auto ist das einzige auf dem Parkplatz. Die Luft ist frisch, die Sicht glasklar. Völlige Stille, keine Geräusche. Beim Hotel packt ein Mann Zeug auf einen Anhänger, auf einem Balkon entdecke ich eine Frau, die im Mantel in der Vormittagssonne sitzt.

Die Runde um den See habe ich mir als erste Wanderetappe ausgesucht. Seit Monaten hat mich eine Achillessehnenentzündung gequält, die langsam abgeklungen ist, an eine richtige alpine Unternehmung ist nicht zu denken, ich bin schon froh darüber, dass ich wieder schmerzfrei gehen kann. Gut, dass ich meine Stöcke dabeihabe. Dort, wo der Weg nicht von der Sonne beschienen ist, bedeckt blankes Eis den Boden. Hier heroben ist vom Frühling noch keine Spur. Das ist eine Winterwanderung bei traumhaften Wetter.

Rundherum nur Natur, wie es scheint. Wer nichts weiß, kann sich auch schwer täuschen. Der See ist ein Kunstprodukt. Nach dem Krieg suchte der italienische Staat Möglichkeiten zur Stromgewinnung für seine Industriegebiete in Turin und Mailand und wählte das Gelände am Talschluss im Martelltal für den Bau eines Stausees. Zwei Almen wurden enteignet, zahlreiche Wiesen geflutet, als man sich entschloss, die Plima und ihre Zuflüsse aufzustauen. Bis zu 10.000 italienische Arbeiter werkten hier im Dreischichtbetrieb, wohnten zum Teil auch mit ihren Familien in Baracken unterhalb der Staumauer. Sogar eine Schule für die Arbeiterkinder soll hier abgehalten worden sein. Mehrere Arbeiter verloren bei den Sprengarbeiten ihr Leben. Von 1954 bis 1956 wurde der Stausee errichtet, das Kraftwerk bereits 1954 eröffnet, die Staumauer 1956 fertiggestellt. Bei der Staumauer erzählt eine Tafel die Geschichte der Entstehung.

Ich mache mich auf den Weg, den See zu umrunden. An diesem Vormittag begegne ich niemandem mehr. Auf Schautafeln Hinweise auf Wildtiere, die hier leben (die ich nicht zu Gesicht bekomme), und auf Vögel (die ich leider nicht wahrnehme). Die Stille. Die Klarheit. Die Bläue des Himmels. Das Knirschen der Schuhe auf dem harschigen Schnee. Das vorsichtige Schliefen über eisige Stellen. Ein Picknicktisch, vollständig eingefroren von in der Sonne glänzendem Eis. Auch der See ist noch fast vollständig zugefroren, eine weiße, blendende Fläche. An der Ostflanke des Sees, dort, wohin die Sonne erst später hingelangt, ist das Eis stellenweise geborsten und hat sich in großen Blöcken übereinander geschoben. In der Seemitte hat sich ein kleines Rinnsal gebildet, ein erster Hinweis darauf, dass auch hier in ein paar Wochen der Winter zu Ende sein wird.

Natürlich sind hier alle Hinweisschilder zweisprachig. Der Zufrittsee heißt Lago di Gioveretto. Ich quere die Stelle, an der der Zufrittbach vulgo Rio Gioveretto in den See mündet. Fast tausend Meter weiter oben befinden sich noch ein paar kleine Alpenlacken, der kleine Grünsee, der Gelbsee. Der Zulauf ist noch verschneit und zugefroren. Etliche Stellen des Rundweges erscheinen der Felswand von Hand abgetrotzt, stellenweise wirkt es so, als gehe man durch eine Schlucht. Der Rundweg ist auch Teil des Marteller Talweges, der die Plima entlang bis weit hinunter ins Tal führt.

Ich gehe langsam, um nicht zu stürzen. Nach einer knappen Stunde rückt die Staumauer mit ihren 380 Metern Scheitellänge ins Blickfeld. Ich wende meinen Blick zurück in den Talschluss. Hinten erheben sich die blendend weißen Berggipfel in der Sonne, der vordere Rotspitz vielleicht, die Zufallspitze, der Cevedale. In der Mitte der Staumauer wende ich den Blick talauswärts. An der höchsten Stelle soll die Mauer 83 Meter hoch sein. Ein Blick in die Tiefe: Dort unten muss sich  die Grundschleuse befinden. Ausgangspunkt der größten Katastrophe, die das Tal je erlebt hat.

die Grundschleuse befinden. Ausgangspunkt der größten Katastrophe, die das Tal je erlebt hat.

Die Katastrophe bricht am Abend des 24. August 1987 über das Tal herein.

Der Stausee ist durch den langanhaltenden Regen bis an den Rand gefüllt, weiter unten im Tal gehen erste Muren ab. Am Stausee macht ein einzelner Wärter Dienst. Die Kommunikation zu den Behörden ist durch Regen erschwert, dann fällt auch das Telefonnetz aus. Der Direktor erteilt dem Wärter die Anweisung, die Grundschleusen zu öffnen. Dann fällt der Strom aus. Kurz darauf versagt eine Dieselpumpe. Bleibt nur die Öffnung der Grundschleuse per Hand. Der Wächter öffnet die Schleuse, kann sie aber aufgrund des Drucks nicht mehr alleine schließen. Bis Hilfe eintrifft, ist es zu spät: Die Schleusen bleiben zu lange und zu weit offen. 300 m³ Wasser treten aus und fluten das Tal, der Plimabach sucht sich ein eigenes Bett und tritt wenig später auf der Höhe der Ortschaft Gand aus den Ufern.

Alle, die diesen Tag erlebt haben, werden sich immer daran erinnern. Erinnern ein Poltern, ein Knacken, das das Geschiebe des Baches verursacht. Die einzige Straße in den Talschluss wird vermurt, bis auf eine Brücke werden alle weggerissen, der Bauhof der Gemeinde verschwindet in den Fluten, sechzehn Wohnhäuser werden vollständig oder schwerst beschädigt. Der gesamte hintere Teil des Tales wird von der Umwelt abgeschnitten. Es ist August, Touristen befinden sich im Bereich des Talschlusses. Einige wagen den Fußweg über das Madritschjoch hinüber ins Suldental.

Das wird heute noch erzählt: dass auch Glück im Unglück im Spiel war. Eine Jugendgruppe aus Belgien, die oberhalb des Gasthauses „Waldheim“, wo ich heute logiere, campiert, hat tags zuvor ihr Zeltlager abgebrochen. Einen Tag später ist dort das Gelände überflutet. Weiter unten im Tal kann sich die Bevölkerung rechtzeitig auf höhergelegene Hänge und Höfe retten. Es gibt kein einziges Todesopfer.

Was noch erzählt wird: dass der Aushilfswärter das Unglück nicht verkraftet habe und bald darauf schwer erkrankte und starb. Dass Strafanzeige gegen die Betreiberfirma des Kraftwerks gestellt wurde, sich der Prozess aber fast zwanzig Jahre hinzog, bis endlich alle Entschädigungen ausgezahlt wurden.

Weiter unten in Gand gibt es eine Gedenktafel. Beim Stausee erinnert keine Tafel an das Unglück. Jedenfalls habe ich keine gesehen. Die Natur schweigt sich aus darüber, was sie in Jahrhunderten an Unglücken, an Bergmuren über die Menschen gebracht hat. Auf der Straße gehe ich auf der orografisch linken Seite zum Parkplatz zurück. Orografisch: ein Wort, das ich hier erst lerne: Orografisch links meint die Seite, die sich bei einem Bach / Gewässer in Fließrichtung auf der linken Seite befindet.

Mit wem Kontakt aufnehmen an einem Ort, wenn man niemanden kennt? In Martell befindet sich eine kleine Bibliothek. Mit deren ehrenamtlicher Leiterin Tamara Gurschler vereinbare ich einen Termin. Die Bibliothek befindet sich im Hauptort Martell, gleich bei der Schule des Orts, der Kirche, dem Gemeindeamt, dem Ärztezentrum und einem kleinen Dorfladen und spiegelt die soziologische Besonderheit des Ortes wider: Martell ist die einzige Gemeinde in Südtirol mit beinahe ausschließlich deutscher Sprachgruppe. Daher finden sich in der Bibliothek auch fast nur Bücher in deutscher Sprache. Lediglich in der Kinderabteilung gibt es etliche zweisprachige Bücher. Italienisch ist Pflicht ab der Grundschule, nicht von allen wird das bis heute gutgeheißen.

Frau Gurschler hat mir ihre Vorgängerin, Waltraud Spechtenhauser, als Gesprächspartnerin organisiert. Frau Spechtenhauser ist pensionierte Lehrerin und hat ihr gesamtes Berufsleben hier im Tal unterrichtet. Unkompliziert kommen wir ins Gespräch; erst später fällt mir auf, dass ich kein Hochdeutsch gesprochen habe, sondern mit meinem oberösterreichischen Dialekt sehr leicht „durchgekommen“ bin. Frau Spechtenhauser erzählt (wir gehören zur Alterskohorte der um 1960 Geborenen), wie es damals für sie war, als Kind auf einem Bergbauernhof auf 1.700 Metern Höhe aufzuwachsen. Drei Bergschulen habe es gegeben, zu Fuß habe sie nur einen kurzen Fußweg unternehmen müssen zum Nachbarhof, wo zwölf Kinder aller Schulstufen unterrichtet worden waren. Von einer Deutschlehrerin, dem Pfarrer und einer Italienischlehrerin. In ihrer Erinnerung seien das die schönsten Schuljahre gewesen. Später, nach der Lehrerausbildung in Meran, habe sie selber an dieser Bergschule unterrichtet, bis zu deren Schließung, als nur mehr vier Schulkinder da waren. Von diesem Zeitpunkt an habe sie dann unten im Dorf an der Volksschule gearbeitet.  Waltraud Spechtenhauser erzählt, dass sie als Kind nie Ski fahren gelernt hat, weil die Hänge so steil waren. Sie widerlegt damit auch gleich eines meiner Vorurteile: dass in einer alpinen Gegend alle wie wild auf die Berge stiegen. Die Ortlergruppe befindet sich ja gleichsam um die Ecke. Waltraud Spechtenhausers Vater war Bergführer. Als Kind sei sie oft mit dem Vater mitgegangen, ein-, zweimal im Jahr brauchte er Begleiter, das habe sie auch gemacht, die Erinnerung daran sei aber ambivalent. Ich muss nicht auf den höchsten Berg gehen, aber ich gehe gern wandern, sagt sie.

Waltraud Spechtenhauser erzählt, dass sie als Kind nie Ski fahren gelernt hat, weil die Hänge so steil waren. Sie widerlegt damit auch gleich eines meiner Vorurteile: dass in einer alpinen Gegend alle wie wild auf die Berge stiegen. Die Ortlergruppe befindet sich ja gleichsam um die Ecke. Waltraud Spechtenhausers Vater war Bergführer. Als Kind sei sie oft mit dem Vater mitgegangen, ein-, zweimal im Jahr brauchte er Begleiter, das habe sie auch gemacht, die Erinnerung daran sei aber ambivalent. Ich muss nicht auf den höchsten Berg gehen, aber ich gehe gern wandern, sagt sie.

Von Frau Spechtenhauser erfahre ich auch, was es mit dem Erdbeeranbau auf sich hat. Bauern gäbe es vielleicht noch dreißig im Tal. Nachdem die Viehwirtschaft nicht mehr genug eingebracht habe und nicht alle Betriebe in den Tourismus wechseln konnten, habe man sich hier auf den Erdbeeranbau mit Sorten spezialisiert, die auf solchen Höhen reifen konnten. Die Erdbeeren würden hier geerntet, wenn sie woanders schon längst abgeerntet seien, so ab etwa Ende Juni. Dann finde auch das Erdbeerfest statt.

3

Wieder fahre ich Richtung Talschluss, vorbei am Zufrittsee und weiter bis zum Hotel „Schönblick“. Hier ist die Straße zu Ende, ab hier geht es nur mehr zu Fuß weiter. Für meine Halbtagestour wähle ich ein Stück der Wanderung zur Plimaschlucht. Vorher aber führt mich mein Weg am, wie sagt man? sagenumwobenen? Hotel „Paradiso“ vorbei.

In den dreißiger Jahren hat hier der mailändische Architekt Gio Ponti eine Anlage im Stil eines Grand Hotels errichtet. Mehr als 250 Betten soll das Hotel gehabt haben, mit Dienstleistern aller Art: Friseur, Skilehrer, Bergführer, Masseur. Auf einer alten Ansichtskarte erkennt man, dass sich vor dem Hotel sogar ein kleiner Teich befunden hat. Nur wenige Jahre war das Hotel in Vollbetrieb, mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war bereits wieder Schluss. Die deutsche Wehrmacht nützte die Anlage während des Krieges als Erholungsanlage. 1952 kaufte ein Reeder aus Venedig das Hotel, machte sich an eine Erweiterung und ließ die bis dahin grün gestrichene Anlage rot färben. Eröffnet wurde das Hotel aber nie mehr.

Bis vor wenigen Jahren sind Touristen immer wieder in die Ruine eingestiegen, über Jahrzehnte hinweg ist das gesamte Interieur des Hotels verschwunden, heute ist das Gebäude mit Warntafeln abgeriegelt. Im Internet finden sich jede Menge Zusatzgeschichten und Expeditionsberichte von Lost-Places-Touristen. Auch meine Schriftstellerkollegin, die aus Lana stammende Autorin Sabine Gruber, hat diesen Ort schon mehrmals besucht und vor einigen Jahren für den Standard einen fundiert recherchierten Text verfasst (und möglicherweise sogar einen Bartgeier gesehen, wie sie schreibt). Die Südtiroler Filmemacherin Carmen Tartarotti drehte 1993 einen Dokumentarfilm über das Hotel (Paradiso del Cevedale). In einem kurzen Trailer, den ich auf youtube finde, ist die Rede davon, dass die Bauruine etwas Mythisches und Paradiesisches ausstrahle. Was ist Mythos?

Besonders beliebt war die Hotelanlage, die sich im Baustil sehr vom alpinen Stil der Einheimischen abhebt, bei den Talbewohnern nicht, abfällig wurde sie als „Schupf“ (Schuppen) bezeichnet und „als Symbol der Italianisierungspolitik der Faschisten“ gesehen, so Sabine Gruber.

Ich stapfe um das Gebäude herum, fotografiere verrammelte Balkone und Warnhinweise. Von den Zimmern aus muss es tatsächlich einen schönen Blick auf die umliegenden Berge und auf die Gletscher des Cevedale gegeben haben. Ein bizarrer Ort.

Beim Rückweg memoriere ich die Ortspräpositionen, die ich tags zuvor mit Frau Spechtenhauser besprochen habe: Aus dem Tal fährt man hinaus, nach Meran fährt man hinunter, detto nach Bozen oder nach Rom, nach Innsbruck bewegt man sich hinaus (aussi), in den Talschluss inni (ins Tal hinein), nicht etwa hinauf. Die zwei Talseiten werden als nörberseit und sunnaseit (die Sonnseite) bezeichnet. Tags darauf werde ich Stallwies besuchen, einen Hof, mehr als 1.900 Meter hoch gelegen. Als von außen Kommender würde man sagen: Ich fahre hinauf. Ein Einheimischer aber würde zum Hof inni fahren. Alles klar?

4

Im Schianbliamltol, wie sich die Informationszeitschrift der Gemeinde nennt und auch der gemischte Chor des Ortes, wachsen Ende März noch keine Blumen. Die Wiesen sind braun. Und doch: Am Ortsende glaube ich auf einem Hang ein paar weiße Triebe von Krokussen zu entdecken: erste Frühlingsboten.

Vor 50 Jahren, 1971, erschien ein Buch des Journalisten Aldo Gorfer, der zusammen mit einem Fotografen abgelegene Bergbauernhöfe in Südtirol besuchte, um deren Lebensumstände festzuhalten. Für viele dieser Höfe stand die wirtschaftliche Prognose schlecht. Die Autoren wollten damals eine Lebenswelt in Text und Bildern festhalten, die vielleicht so bald nicht mehr existieren würde. Auch aus der Gemeinde Martell waren drei Höfe in dem Buchprojekt vertreten.

Ich bin zum Stallwieshof unterwegs, einem der damals porträtierten Bergbauernbetriebe. Kurvenreich zieht sich die Straße hoch und auf der Sonnenseite des Tals hinein bis zum letzten Bauernhof. Dort endet auch die Straße. Der Stallwieshof liegt auf 1.953 Metern Seehöhe und gehört zu einer Handvoll der höchstgelegenen Körnerbetriebe Südtirols, also zu den Betrieben, die auch heute noch ganzjährig landwirtschaftlich genutzt werden.

Vor dem Haus erwarten mich Jana, die Schwiegertochter, und der Altbauer Edi Stricker. Der Hof wurde 1332 (!) erstmals urkundlich erwähnt. Bauern mit dem Familiennamen Stricker leben seit 1688 am Haus. Jetzt, Ende März, ist die Familie am Stallwieshof unter sich, das gut florierende Ausflugsgasthaus und das Gästehaus, das die Familie nebenbei gebaut hat, sind geschlossen. Touristen werden erst zu den Ostertagen erwartet. Wir setzen uns in die Gaststube, schnell kommen wir ins Gespräch, reden einander per Du an. Ich erzähle Edi, woher ich komme, und erwähne meinen heimatlichen Hausberg, den Traunstein. Auf dessen knapp 1.700 Meter würden wir vom Stallwieshof hinuntersehen. Zum ersten Mal müssen wir beide lachen. Wir werden noch mehrmals lachen. Edi ist ein herzlicher, humorvoller Mensch und erzählt mir, wie das war, als Kind hier aufzuwachsen.

Alle Bergbauernhöfe waren damals autarke Selbstversorger. Bis in die 60er Jahre wurde auf diesen Höhen Roggen angebaut und in der zum Betrieb gehörenden Mühle gedroschen und gemahlen. Jedem Bauern aus der Gegend stand die Mühle im Herbst für eine Woche zur Verfügung, um für den Eigenbedarf das Korn zu mahlen.

Die Familie Stricker hatte sechs Kinder, für damalige Verhältnisse eine relativ kleine Familie. Kinderreiche Familien mit zum Beispiel dreizehn Kindern hatten andere. Ein Knecht (ein Bruder der Frau) arbeitete mit am Hof für Kost und Logis. Zwei bis drei Rinder, ein paar Jungrinder, dazu ein paar Schafe: Das musste zur Selbstversorgung reichen.

Erst in den fünfziger Jahren wurde eine Stromleitung zum Haus gelegt, bis dahin gab es nur Petroleum, erst dann wurde das erste Radiogerät angeschafft. 1968 wurde der erste Mäher angekauft, vorher musste alles mit der Sense gemäht werden. Das erste Auto, das sich Edi Stricker anschaffte, musste er im Tal in einem Schuppen parken, denn die Zufahrtsstraße zum Stallwieshof wurde erst 1977 gebaut.

Auch Edi besuchte mit seinen Geschwistern die Bergschule. Das bedeutete einen Schulweg von bloß zwanzig Minuten hinunter (hinaus?) zum Niederhof und eine Dreiviertelstunde zurück. Aber das zweimal am Tag! Unterricht gab es von acht bis elf Uhr, dann ging es zum Essen nach Hause, ehe sich der Nachmittagsunterricht um 13 Uhr fortsetzte.

Nur zur Sonntagsmesse kam Edi ins Dorf hinunter, meistens mit der Mutter, eineinhalb Stunden hinunter, zwei Stunden zum Hof zurück. Nur bei dieser Gelegenheit konnte die Post vom kleinen Dorfladen abgeholt werden. Zur Weihnachtsmette marschierte die Familie mit Laternen durch oft tiefen Schnee und kam erst um vier Uhr früh zurück. Dafür sind wir am ersten Feiertag dann nicht mehr gegangen, sagt Edi und lacht.

Ob er sich erinnere, wann er das erste Mal aus dem Tal hinausgekommen sei? Sieben Jahre alt war er damals gewesen, als er mit seinem Vater zu Fuß nach Schlanders gegangen sei. Dreieinhalb Stunden hinaus, vier Stunden inna. Das sind Erinnerungen, die bleiben, sagt Edi. Fünf Mahlzeiten hätten den Tag strukturiert, angefangen von einer Brennsuppe (Mehlsuppe) und Muas (Roggenmehl mit gelbem Maismehl gemischt) in der Früh, vom Halbmittag um halb zehn mit Brot, Käse und Butter, vom Mittagessen mit Kraut und Knödel (gegessen wurde gemeinsam aus einer Rein), einer Marend, der kalten Jause am Spätnachmittag, und Milch und Brocken (hartgewordenes Brot, das kleingewürfelt und in der Milch eingeweicht wurde) vor dem Bettgehen.

Abends nach Feierabend wurde Karten gespielt (Jassen mit Salzburger Spielkarten), zum Lesen gab es bis auf die Bibel und den Volksboten (eine Wochenzeitschrift) nichts. Den habe man halt zwei-, dreimal gelesen. Von  sechs Geschwistern, die sie gewesen seien, habe Edi schließlich den Hof übernommen. Zwei Schwestern hätten weggeheiratet, ein jüngerer Bruder lebe in der Schweiz beim Seilbahnbau, einer sei Waldaufseher geworden und der ältere Bruder Josef, genannt Sepp, sei nach Schul- und Studienjahren im Internat und Seminar schließlich Priester geworden. Und was für einer: Bis vor wenigen Jahren aktiv, engagierte sich Josef Stricker sein ganzes Berufsleben lang in der Gewerkschaft für die Anliegen der Arbeiterinnen und Arbeiter. Für manche ein roter Linker, der sich nie einschüchtern habe lassen und viele Jahre im Sommer zur Heumahd bei seinem Bruder geholfen habe. Er habe gerne mit der Sense gemäht, fast besser als ich, das war jahrelang so, erinnert sich sein Bruder. Josef verbringe seine Pensionsjahre jetzt in Bozen, er könnte sich das Leben hier nicht so vorstellen, „er muss bei Leuten sein“, erzählt mir Edi Stricker.

sechs Geschwistern, die sie gewesen seien, habe Edi schließlich den Hof übernommen. Zwei Schwestern hätten weggeheiratet, ein jüngerer Bruder lebe in der Schweiz beim Seilbahnbau, einer sei Waldaufseher geworden und der ältere Bruder Josef, genannt Sepp, sei nach Schul- und Studienjahren im Internat und Seminar schließlich Priester geworden. Und was für einer: Bis vor wenigen Jahren aktiv, engagierte sich Josef Stricker sein ganzes Berufsleben lang in der Gewerkschaft für die Anliegen der Arbeiterinnen und Arbeiter. Für manche ein roter Linker, der sich nie einschüchtern habe lassen und viele Jahre im Sommer zur Heumahd bei seinem Bruder geholfen habe. Er habe gerne mit der Sense gemäht, fast besser als ich, das war jahrelang so, erinnert sich sein Bruder. Josef verbringe seine Pensionsjahre jetzt in Bozen, er könnte sich das Leben hier nicht so vorstellen, „er muss bei Leuten sein“, erzählt mir Edi Stricker.

Zuletzt zeigt er mir das bereits erwähnte Buch, das vor 50 Jahren entstanden ist und den Titel „Die Erben der Einsamkeit“ trägt. Der Stallwieshof ist wider Erwarten nicht verschwunden, sondern floriert noch immer. Der ursprünglich geplante Titel des Buches habe damals „Die Verdammten der Einsamkeit“ gelautet. Auf den Hinweis von Josef Stricker, dass das so nicht stimme, sei der Titel dann geändert worden. Später fällt mir auf, dass auch bei meinem Gespräch mit Edi Stricker der Begriff Einsamkeit kein einziges Mal gefallen ist.

5

Ich stamme, wie anfangs erwähnt, aus dem oberösterreichischen Voralpenland, einem Dorf namens Desselbrunn. In der direkt benachbarten Gemeinde Ohlsdorf lebte (zumindest zeitweise) bis zu seinem Tod der berühmte Autor Thomas Bernhard auf seinem heute nicht weniger berühmten Bauernhof. Nicht zuletzt diese räumliche Nähe war für mich ein Grund, mich als Student der Germanistik mit Bernhards Frühwerk (hauptsächlich journalistischen Texten, aber auch ersten Gedichten und Erzählungen) forschend auseinanderzusetzen.

Als ich meine Reise ins Martelltal vorbereitete, fiel mir ein, dass Bernhard Anfang der 70er Jahre mehrere Erzählungen geschrieben hatte, die nach einem Aufenthalt im Vinschgau entstanden waren, wohin Bernhard offenbar aus gesundheitlichen Gründen (Bernhard litt an einer Lungenkrankheit) gereist war. In artifizieller Weise baute Bernhard in die Erzählungen Midland in Stilfs und Am Ortler. Nachrichten aus Gomagoi vor allem Ortsnamen in seine Texte ein und nannte etwa das Gasthaus Laganda, aber auch das Gasthaus Pinggera. Es gibt in diesen Erzählungen keine Hinweise darauf, dass Bernhard tatsächlich an den Menschen des Tales interessiert gewesen wäre. Wie in vielen seiner Erzählungen und Romane reichen ihm topografische Hinweise, die er in regelrecht musikalisch-etüdenhafter Weise in vielen, auch komisch wirkenden Wiederholungen durch die Texte treibt. Etwa, wenn der Erzähler in Am Ortler seinen Bruder zitiert: „wir gehen nicht zum Laganda (…) hinunter, weil wir nicht daran denken, zum Laganda hinunter zu gehen, wie wir nicht nach Sulden hinein gehen, weil wir nicht dran denken, nach Sulden hinein zu gehen, oder, wir denken, wir gehen zum Laganda hinunter und gehen nicht zum Laganda hinunter und denken, wir gehen nach Sulden hinein usf. und gehen nicht nach Sulden hinein.“ (aus: Am Ortler, zitiert aus dem Band 272 der Bibliothek Suhrkamp, S. 112 f.)

Am Ende meines Gesprächs mit Waltraud Spechtenhauser in der Bibliothek Martell fragte ich sie, ob ihr der Name Thomas Bernhard etwas sage, und zeigte ihr dessen Band mit den Erzählungen, die im Nebental des Martelltales spielen. Frau Spechtenhauser überlegte kurz, ihr fiel dann der Name des Germanisten Toni Bernhart ein. Von Thomas Bernhard hatte sie aber noch nie etwas gehört.

Drei Wochen später, zu Hause am Schreibtisch sitzend, um diesen Text zum Abschluss zu bringen, entdecke ich im Netz just einen Hinweis darauf, dass in diesen Tagen bei den Bozener Filmtagen ein Dokumentarfilm mit dem Titel „Bernhard und Bernhart“ des Filmemachers Martin Hanni gelaufen ist, in der dieser sich gemeinsam mit Toni Bernhart auf die Spuren ebenjener Bernhardtexte begibt, die im Suldental spielen.

Ich habe bei meiner Rückreise aus Krankheitsgründen auf einen Abstecher ins Suldental verzichten müssen und Südtirol über den Reschenpass verlassen.