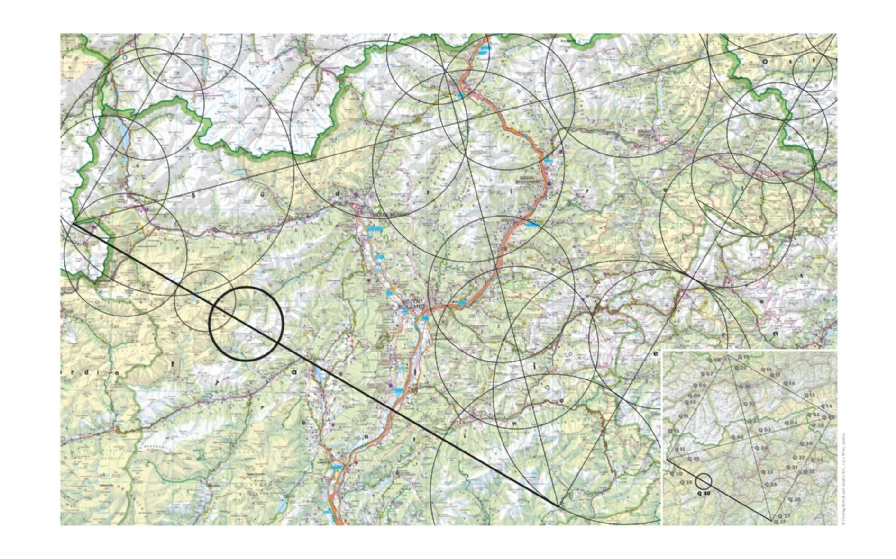

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autorinnen und Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Wir befinden uns auf einer Geraden, die vom Südtiroler Vinschgau ins Trentino führt. Magdalena Schrefel entdeckt Lücken und durchwandert Fiktionen: Sind die Berge aus Sand? Erwachen dort Elefanten? Oder Riesen? Begleitet von einer namenlosen Landvermesserin macht sie Notizen.

Als ich meinen Rucksack packte, war es noch Nacht. Während ich packte, sprach ich laut vor mich hin: Ich packe in meinen Rucksack eine Hose, fünf T-Shirts, einen Pulli, ein Kleid. Außerdem Socken und Unterwäsche, drei Bücher, ein Notizheft, einen Bleistift. Die Reise war weit.

Als ich meinen Rucksack packte, war es noch Nacht. Während ich packte, sprach ich laut vor mich hin: Ich packe in meinen Rucksack eine Hose, fünf T-Shirts, einen Pulli, ein Kleid. Außerdem Socken und Unterwäsche, drei Bücher, ein Notizheft, einen Bleistift. Die Reise war weit.

Den Entschluss dazu hatte ich erst am Vorabend gefasst, auch wenn ich schon länger darüber nachgedacht hatte, schon seit ich diesen ersten fragenden Satz gelesen hatte:

Kein letzter Blick zurück?

Im Zug erlebte ich erst Erschöpfung, als hätte ich die Reise schon hinter mich gebracht, danach Langeweile, als hätte sich meine Aufregung in der Nacht zuvor aufgebraucht. Ich schloss meine Augen, um die Zeit zu überbrücken.

Lieber rückwärts ans Ziel als anhalten?

Der Zug hielt. Ich öffnete meine Augen, sah ein Schild: Übersee. Ich musste lachen, weil wir fern jeder Grenze waren, geschweige denn des Atlantiks. Als der Zug wieder anfuhr, starrte ich gedankenverloren aus dem Fenster, und da sah ich sie plötzlich: Als wären sie gerade erst aufgestanden, dachte ich, diese Berge waren Riesen, die bis eben geschlafen hatten und jetzt hungrig Richtung Frühstück stapften.

Dieser Anblick ist Gewalt.

Hoch über mir schwebte auf Betonpfeilern, die grazil wie Elefantenbeine waren, eine Autobahn von Berghang zu Berghang, darauf ein Lastwagen, zwei Lastwagen, drei hintereinander. Knapp über der Landschaft dominierte der Güterverkehr. Unter der Autobahn grüne Wiesen, einzelne Häuser am Hang, dann wieder Baum, Baum, Baum, Wald.

Wie die Vegetation sich wandelt, je höher man kommt.

Was für eine unfassbare Imagination musste man haben, dachte ich, dass man flache, gerade Straßen in dieser Landschaft gesehen hatte, und zwar so konkret, dass man sie hatte bauen können. Und auch die Quelle dieser Fantasie passierten wir bald: ein riesiges Zementmischwerk, von dem ein Tunnel in den Berg abging, als würde man das Betongemisch dort rausfahren, um es andernorts als Autobahn wieder aufzutragen. Als wäre der Berg ein nie enden wollender Spender, ein Gönner, ein selbstlos Schenkender, dachte ich, kurz bevor ich ankam.

Jane Austen lässt Elizabeth Bennet sagen: Was sind schon Männer, oder Menschen, gegen Felsen und Berge?

Seit ich Schreibaufträge annahm, kam ich viel in Hotels unter. Manche waren schön, die meisten einfach nur funktional. Selten hatte ich ein solches Panorama  vor dem Fenster wie hier. Ich legte mich auf das Bett und blätterte noch einmal meine vor der Abreise hastig zusammengetragenen Notizen durch.

vor dem Fenster wie hier. Ich legte mich auf das Bett und blätterte noch einmal meine vor der Abreise hastig zusammengetragenen Notizen durch.

Und ich sage: Und was sind wir Frauen?

Dann ging ich zum Abendessen. Vor Jahren hatte ich eine Reise unternommen, während der ich drei Wochen lang keine warme Mahlzeit aß, weil ich jedes Mal, wenn ich essen gehen wollte, derart von Scham befallen wurde – wie man mich wahrnehmen würde, als alleinstehende Frau, was über mich flüstern –, dass ich doch lieber zum Supermarkt ging und mir Müsliriegel kaufte.

Und ich frage, wie viel Platz uns im Leben zusteht.

Auch das stand in den Notizen.

Darum bin ich Landvermesserin geworden.

Weil ich von den Bergen lernen will, meinen Platz zu beanspruchen.

Und weiter:

Abends im Bett aber werde ich ängstlich.

So vermessen kommt mir mein Unterfangen vor.

Ich stelle mir vor, dass ich verunglücken werde.

Dass mich ein Steinschlag erschlagen wird.

Dass ich stürze, falle, hart aufpralle und tot bin.

Und dass die Notizen, die ich davor von der Vermessung des Berges anfertigen werde, postum veröffentlicht würden.

Mir will bloß kein guter Titel einfallen.

Aber ohne Titel kann ich nicht anfangen.

BEOBACHTUNGEN: Das Protokoll der Landvermesserin

Ich bin jetzt im letzten Tal angelangt.

Ich habe keine Wanderschuhe.

Ich habe keine Regenjacke und keinen Rucksack.

Und trotzdem gehe ich los.

Zur Zimmerwirtin sage ich: Ich gehe jetzt los.

Ich sage: Falls ich nicht wiederkomme, machen Sie sich bitte Sorgen um mich.

Sie nickt, brummt, dann widmet sie sich wieder ihrer Arbeit.

Die Vögel in den Bäumen, die meinen Weg säumen, rufen Gefahr.

Ich halte an, sie verstummen, setzen dann wieder an.

Ich kann ihnen einfach nichts vormachen.

Ja, ich bin da.

Ich gehe auf der Schattenseite und trotzdem bin ich geblendet.

Oder so: Hier treffen sich Strafe und Gelassenheit.

Die Bachläufe, die ich sehe, sind trocken.

In Form einer Beschwörung bitte ich um Wasser für sie: Dazu schichte ich Steine aufeinander, flache, glatte Steine, zu Türmen, acht Stück errichte ich, der höchste ragt mir knapp über den Kopf. Dann gehe ich weiter, innig hoffend. Beinahe bekreuzige ich mich vor einem Jesus, verzichte dann aber doch.

Und trotzdem werde ich erhört: Schon am nächsten Flusslauf rauscht Wasser. Ich wasche mir die Hände, lasse das kalte Wasser über meinen Puls laufen. Die Kiesel glänzen nass wie Katzengold und ich verbiete mir zu rufen: Ich bin reich!

Irgendwann rufe ich es doch laut: Was für ein Reichtum!

Und höre das Echo: Was für ein Reich …

Es klingt fragend.

Mein Denken läuft, je länger ich laufe, bei Fuß, zwei Schritte hinter mir, meine zwei Füße tragen mich flink zwei Schritte voraus.

Es ist hoch hier, für mein Empfinden.

Was ich damit meine: Mein Körper reagiert auf die Höhe mit der Angst vor dem Fall.

Jemand, ein Bauer oder ein Feldarbeiter, sitzt auf einem sattgrünen Hang, der frisch gemäht ist, und blickt ins  Tal. Ich blicke ihn von etwas oberhalb an. Ich sehe, was er sieht, mit etwas mehr Abstand. Ich stelle mir vor, wie er denkt, dass er das geleistet hat.

Tal. Ich blicke ihn von etwas oberhalb an. Ich sehe, was er sieht, mit etwas mehr Abstand. Ich stelle mir vor, wie er denkt, dass er das geleistet hat.

Diese Landschaft ist ein Privileg.

Das über das Land schauen: eine Einhegung, seine Rahmung.

Der Blick aus Holz: ein Zaun.

Das alles ist meins, sagt der Mann, ich meine ihn deutlich zu hören.

Ist es ein Zwang oder eine Versuchung, dass der Berg dich immer wieder dazu bringt, nach oben zu schauen? Um dann doch den Blick zu senken, auf den Weg, nicht zu stürzen, um nur ja nicht zu fallen.

Probeweise laufe ich ein paar Schritte mit geschlossenen Augen.

Was ich höre: Wind, Schritte, und vielleicht auch das unmerkliche Sirren des Stroms in den Oberleitungen. Sonst nichts.

Es riecht nach Herbst, obwohl die Sonne hier oben noch stark ist, ganz rot ist mir schon im Gesicht.

Und rot ragt auch der Berg vor mir auf, in Spitzen, Kuppen, Satteln, Pässen, Erhebungen. Er liegt nackt vor mir, hat noch keine Schneedecke, die ihn wärmt.

Ich höre nur noch meinen Atem, sonst nichts, keinen Laut.

Auf dem Weg hier hoch habe ich jede Angst verloren, die ich bis dahin kannte: die Angst zu versagen in dem, was ich mir vorgenommen habe, die Angst, nicht zu genügen in dem, was ich will, die Angst davor, nicht die richtigen Worte zu finden für das, was hierüber zu sagen ist, nicht genau genug zu arbeiten in meinen Vermessungen usw. Aber irgendwann macht mir nicht einmal mehr die Höhe, das Abhangige Angst, nicht einmal den nahen Fall fürchte ich.

Ich gehe Schritt für Schritt voran, den Blick dreißig Grad über dem Boden, so fühlt sich Freiheit an.

Gehen mir die Berge nah?

Unleugbar, ja.

Wie soll man auch Distanz zu etwas wahren, das einen derart einschließt, umfriedet.

Als ich oben ankomme, rufe ich laut: Ich will ganz und gar in dieser Landschaft aufgehen.

Was sind schon Frauen gegen Felsen und Berge?

Ich will Stein, Bach, Fluss will ich sein, rufe ich.

Ich will mich schleifen lassen.

Bis ich ganz rund und ganz flach bin.

Dann mache ich mich an die Arbeit.

Hier endeten die Aufzeichnungen der namenlosen Landvermesserin. Waren sie pathetisch?

Mitunter geradezu kitschig, wollte ich sagen, hätte mich jemand gefragt. Doch seit ich sie in der Bibliothek entdeckt hatte, ließen sie mich trotzdem nicht mehr los. Auf die letzte Seite gekritzelt dann noch diese Notiz:

Der Blick in den rechteckigen Himmel schmerzt.

Ich fragte die Bibliothekarin, ob sie wusste, wer das geschrieben hatte. Sie musterte die Handschrift, die sich geschwungen, die Tinte schwarz, an den Seitenrändern des Bergführers Bergwanderparadies Ultental befand, die Sätze dicht gedrängt untereinander, schüttelte dann den Kopf. Vandalismus, sagte sie. Ich nehm ihn trotzdem, sagte ich. Die Seite selbst war dem letzten zugänglichen Ort des Tals gewidmet: Weißbrunnsee, Lago di Fontana Bianca, und den Wanderungen, die man von dort aus unternehmen konnte: Fiechter Alm, Fischersee, Nagelstein usw.

Der Blick in den rechteckigen Himmel schmerzt, dieser letzte Satz ließ mich nicht mehr los, was hatte die Landvermesserin gesehen. Der Blick schmerzte, inwiefern? War der Himmel nicht unendlich weit, besonders, wenn man sich auf einem Berg befand? Und wo sollte dieser Berg sein?  Meine eigene Faszination für Berge war schon lange vorhanden. Einen Sommer lang, mit dem Schreiben lief es gerade nicht so, arbeitete ich als Ausstellungsaufsicht. Mein allerliebstes Werk war die Arbeit einer Künstlerin aus den Emiraten im ersten Stock eines sozialistischen Baus aus den 1950er Jahren, der mittlerweile eine private und teuer zu bezahlende Management-Ausbildung beherbergte.

Meine eigene Faszination für Berge war schon lange vorhanden. Einen Sommer lang, mit dem Schreiben lief es gerade nicht so, arbeitete ich als Ausstellungsaufsicht. Mein allerliebstes Werk war die Arbeit einer Künstlerin aus den Emiraten im ersten Stock eines sozialistischen Baus aus den 1950er Jahren, der mittlerweile eine private und teuer zu bezahlende Management-Ausbildung beherbergte.

Die Arbeit bestand aus einer Wüstenlandschaft, aufgeschüttet aus Sand, durch die eine Tartanbahn in einer ewigen Acht verlief. Während meiner Schichten, die acht Stunden dauerten, donnerstags auch zehn, lief ich selber diese Acht immer und immer wieder auf und ab und verlor dabei meinen Sinn für die Größenverhältnisse. Der Sand, der nur wenige zehn Zentimeter hoch aufgeschüttet war, war so fein verarbeitet, dass man die Landschaft in ihm erkannte. Als liefe man durch die Große Arabische Wüste selbst, bloß ohne die Gefahr, sich darin abhandenzukommen.

Meist bestand meine Arbeit darin, die Besucherinnen und Besucher davon abzuhalten, den Sand anzufassen. Ein kindlicher Reflex schien das zu sein, das, was da so unfassbar vor einem lag, das Modell einer Wüste, die man niemals zu Fuß würde durchqueren können, begreifen zu wollen. Mit den Wochen, die die Ausstellung geöffnet hatte, veränderte sich die Sandlandschaft durch die vielen Berührungen subtil. Auch in diesem Sinn war sie der Wüste ganz gleich, steht der Sand doch auch dort niemals still.

Um mir die Zeit zu vertreiben, begann ich während der Arbeit auf der Tartanbahn Berge zu recherchieren. Ich legte zwei Listen an – Berge, die ich schon bestiegen habe, und Berge, die ich noch besteigen will. Und dann zählte ich mittels des Schrittzählers auf meinem Telefon die Strecken und versuchte so, Berge zu erklimmen, deren Wegstrecken ich aus Wanderführern recherchiert hatte.

Irgendwo las ich dann, dass man in der Französischen Revolution für kurze Zeit ein spezielles Verhältnis zu Bergen entwickelt hatte. Als Zeichen der Naturverbundenheit wurden kurz nach Gründung des Nationalkonvents Berge, eigentlich Erdhügel, aufgeschüttet, die man als heilig betrachtete. Befreit werden sollten mehr als nur die Menschen. Bis die Berge und Hügel dann doch in Ungnade fielen. Weil ein Berg vielleicht nichts anderes war als eine Auflehnung gegen die Gleichheit aller mit allen.

Ich lernte in meinen Recherchen, dass Berge nichts anderes als versteinerte Meere waren, als Wasser, das sich zurückgezogen und seine Riffe hinter sich gelassen hatte, Abtrünnige, vielleicht sogar Verräter, auf jeden Fall Zeugen dafür, dass die Welt einmal verkehrt war: der Himmel voll Wasser und, was heute in den Himmel ragt, der Meeresgrund.

Manchmal wurde mir geradezu philosophisch zumute: Einem Berg zu sagen, an welcher Stelle er nicht so gelungen scheint, das schien mir damals die Herausbildung von Subjektivität zu sein. Am Berg eine andere werden, oder so.

Mit diesem Vorwissen hatte ich mich also auf die Suche gemacht, auf den Spuren des Berges, den die Landvermesserin so poetisch beschrieben hatte.

Als ich von meiner ersten Wanderung zurückkam, musste ich an den Monte Comune denken, eine unfassbare Fiktion im Florenz des Jahres 1222: Um das Zins- und Schuldverbot der katholischen Kirche zu umgehen, hatte man damals schlicht einen Berg erfunden, der allen gehörte und eine Art Anleihesystem darstellte. Binnen nur einer Generation wurden dadurch die Reichen reicher, die Armen aber blieben arm, und wie es wohl mit den Menschen hier war, fragte ich mich, ob es auch hier Arme und Reiche gab oder ob angesichts der Größe der Berge alle gleich klein waren.

Bei meiner zweiten Wanderung hielten Netze rechts und links an den Wegrändern den Fels zusammen. Die Berge waren uns Menschen gefährlich geworden, durch die Erderwärmung kam es zu Gletscherabbrüchen, tauender Permafrost machte den Stein  instabil, noch nie waren so viele Menschen in den Alpen verunglückt wie in diesem Sommer.

instabil, noch nie waren so viele Menschen in den Alpen verunglückt wie in diesem Sommer.

Den Hang hinauf überzogen bei meiner dritten Wanderung Hochspannungsleitungen alles wie ein Netz aus Lügen: Dass hier alles an alles angeschlossen war, das war die Verheißung, seit man den elektrischen Strom zu erforschen begonnen hatte. Eine Leitung bleibt aber immer eine Leitung bleibt eine Leitung, die abreißen kann.

Von meiner vierten Wanderung machte ich keine Fotos. Was niemand zu sehen bekam: ich bei Sonnenschein, ich bei Wolken am Himmel, ich beim Gipfelkreuz, und ich, die stürzt und weint.

Wie oft man schon gereist ist, dachte ich bei meiner fünften Wanderung. Und bei welchen Reisen man noch Aufregung verspürt: Nur bei solchen, deren Ausgang ungewiss ist.

Diese Berge, dachte ich schließlich bei meiner sechsten und letzten Wanderung, die sind unleugbar, keine Straße, die hier durchgeht, kein Bauernhaus, das hier steht, kein Gipfelkreuz, das man hochgezogen hat, könnte darüber hinwegtäuschen: Ein Mensch kann das hier weder besitzen noch gemacht haben.

Beim Abstieg fühlte ich mich wie Charles Darwin, der 1835 angesichts seiner Wanderung in den Anden als einer der ersten Menschen verstand, dass die bis dahin angenommene Zeitrechnung, seit der die Erde existierte, mit ihren circa siebentausend Jahren viel zu kurz bemessen war. Er sah den Berg, er sah das Geröll, er sah die Kiesel zur Küste hin und den Sand. Das konnte kein Mensch gemacht haben und auch kein Gott. Das konnte, dachte Darwin, nur die Zeit gemacht haben, sehr viel mehr Zeit als bisher angenommen.

Ich dachte an Humboldt, der seine Bergwanderung auf den inaktiven Chimborazo hatte abbrechen müssen, weil dort eine sehr tiefe Felsspalte war, und der diesen Abbruch in seinen Notizen selbst widerspiegelte: Die Schilderung der Wanderung bricht er mitten im Satz ab, um sie dann erst viele Seiten später wieder aufzunehmen. Dazwischen bleibt: eine Lücke, die er mit der Beschreibung anderer Dinge füllt.

War das auch jetzt so: War da eine Lücke, die ich füllen musste?

Als die Sonne hinter der Bergspitze verlosch, um exakt 16 Uhr 44, wurde es plötzlich kalt. Und nachdem ich nun Wege gewandert war, Gipfel erklommen hatte, auf Almen geruht hatte, kamen mir Zweifel am Protokoll der Landvermesserin. Anders gesagt: Ich gewann die Überzeugung, dass sie gar nicht hier gewesen war. Ihre Erzählungen und Wegmarken fügten sich schlicht nicht in das Gebiet, das in dem Kapitel beschrieben war.

Aber wo war sie dann?

Ein Indiz, das dafür sprach, dass sie trotzdem da war: Diese Berge waren einfach unfassbar.

Ein Indiz, das dagegen sprach: Nichts war hier so wie angenommen.

Hatte sie den Berg, von dem ihre Notizen sprachen, vielleicht bloß erfunden?

Hatte sie im Bett gelegen, den Blick aus dem Fenster, und dann notiert, was sie in ihren Träumen von sich gesehen hatte? War es der Fensterrahmen, der den Himmel rechteckig schmerzen ließ? Hatte sie hier, in diesem Bett gelegen, in vollkommener Erschöpfung, nicht vom Berg, sondern von der Fiktion, die sie von nun an würde aufrechterhalten müssen: den Ausblick vom Gipfel, den Anblick einer Berggämse und den Blick ins Tal noch dazu? Hatte sie vielleicht auch einen Steinadler erfunden, weil er der Lieblingsvogel ihrer Kindheit war, nur um ihn dann wieder zu streichen, weil das schlicht zu unrealistisch war? Manchmal hieß Beschreiben ja auch nur, den Berg zu sehen, noch bevor er sich aufgetan hat. Hatte sie es vielleicht wie James Rennell gemacht, der, ohne je einen Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt zu haben, sich den Verlauf des Flusses Niger nicht anders erklären konnte, als dass dort ein sehr großer Berg sein müsse. Berg Kong nannte er diesen und zeichnete ihn kurzerhand in die Karten ein, in denen der Berg mehr als hundert Jahre erhalten blieb, ein Berg, wohlgemerkt, den es nie gab.

Manchmal hieß Beschreiben ja auch nur, den Berg zu sehen, noch bevor er sich aufgetan hat. Hatte sie es vielleicht wie James Rennell gemacht, der, ohne je einen Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt zu haben, sich den Verlauf des Flusses Niger nicht anders erklären konnte, als dass dort ein sehr großer Berg sein müsse. Berg Kong nannte er diesen und zeichnete ihn kurzerhand in die Karten ein, in denen der Berg mehr als hundert Jahre erhalten blieb, ein Berg, wohlgemerkt, den es nie gab.

War auch die Landvermesserin eine Kolonisatorin, die vom Schreibtisch nie aufstand?

Oder hatte sie vielleicht einfach nur auf der Sonnenbank gesessen und dann Strich um Strich vor sich gezeichnet, wie es einst Degas mit einem aufgeschütteten Kohlehaufen gemacht hatte: ein Bergpanorama ohnegleichen. Ein Bergpanorama, das ganz und gar echt war, das Wirklichkeit wurde, in seiner Zeichnung.

Im Zug hatte ich zwei Jungen gesehen, wahrscheinlich Brüder. Der eine bettelte seine Mutter um Papier an und sie riss daraufhin das Titelblatt ihres Buches heraus, um es ihm wortlos zu reichen. Er schien zufrieden und fing daraufhin an zu zeichnen. Sein Bruder sah ihm aufmerksam zu, sie lachten, weil sie das, was er zeichnete, gut fanden, gut im Sinne von: glaubhaft. Das Monster, das der Junge zeichnete, war echt. Und um sie zu schrecken, hielt er es schließlich der Mutter nah ans Gesicht. Und sie erschreckte sich, ganz in echt. Dann stand der Junge auf, um sich Neuem zuzuwenden. Sein Bruder hingegen betrachtete immer und immer wieder die Zeichnung, beinahe nachdenklich, würde ich sagen, hätte er nicht immer wieder laut dabei gelacht.

Hatte auch die Landvermesserin gelacht, während sie diesen Berg hatte real werden lassen?

Gab es Berge, solange man etwas schichten konnte, bergen, eins aufs andere stapeln?

Denn was der Mensch kann, dachte ich, das ist Kunst. Und Kunst hat auch immer etwas mit Behauptung zu tun. Dass da etwas ist, dass da etwas sein könnte, dass da etwas gewesen war. Die Kunst der Behauptung aber lag darin, nah an der Wirklichkeit zu erfinden, nah genug zumindest, um glaubhaft zu täuschen.

Ich ging noch einmal vors Haus, um mir Klarheit zu erlaufen.

Irgendwann dann kurz nach der Kirche im Dorf stand ich unter dem klaren Sternenhimmel in sonst dunkler Nacht und rief: Wo bist du nur?

Und es war, als antwortete mir das Echo: Da, da, da.

Zwar hatte ich Berge gesehen, nach denen ich nicht gesucht hatte.

Aber war meine Entdeckungsreise nicht trotzdem gescheitert?

Ich sah eine Sternschnuppe am Himmel vorbeiziehen, vielleicht auch ein Flugzeug.

Ein Nachtvogel rief den Ruf eines Uhus oder eines Käuzchens.

Dann war alles stumm.

Im seichten Schein meines Smartphones ging ich zurück in die Pension.