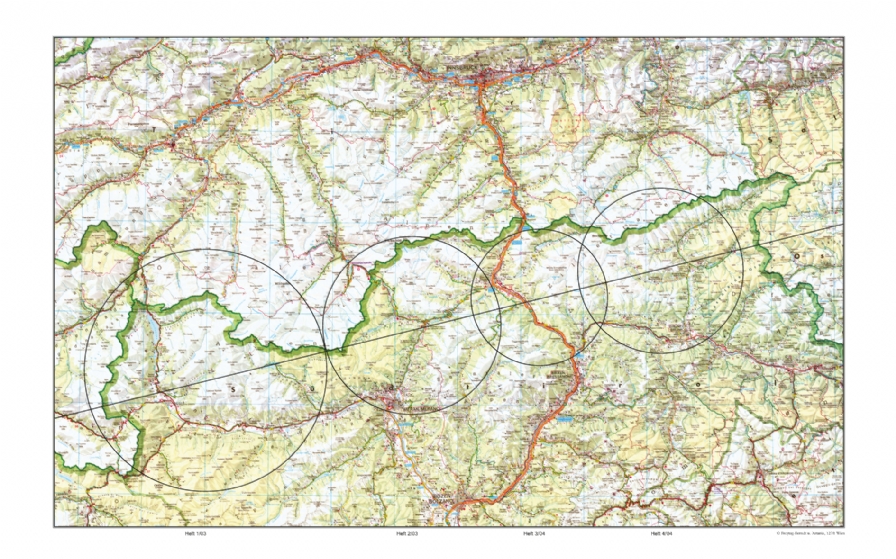

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: Stefanie Holzer und Walter Klier folgen südlich des Alpenhauptkammes einer pfeifgeraden Linie, die vom äußersten Winkel des Südtiroler Vinschgaus zur Wallfahrtskirche von Obermauern im Osttiroler Virgental führt. Hier das vierte Teilstück: über Steckdosen an Außenwänden von Kirchen, den englischen Gruß und weshalb man ab und zu bei Radio Horeb reinhören sollte. – „‚So geht Südtirol‘, sagt die Kellnerin im Ledermini.“

Südtirol ist ein wunderbares Land. Bei jedem Besuch dort erweist sich zumindest eines der vielen Klischees, die sich um dieses Land ranken, als voll gültig, sozusagen als Willkommensgruß und ganz ohne daß man danach suchen müßte. Diesmal stand das Klischee an der Bushaltestelle knapp hinter Weitental im Tal von Pfunders in Gestalt einer Dame mit formvollendeter Gretlfrisur und Kleiderschürze. Eine Konzession an die Tatsache, daß die Zeit auch in einer so außerweltlichen, um nicht zu sagen extraterrestrischen Gegend wie dem Pfunderer Tal nicht stehengeblieben ist, war die Hose, die die Dame unter der aKleiderschürze trug.

Südtirol ist ein wunderbares Land. Bei jedem Besuch dort erweist sich zumindest eines der vielen Klischees, die sich um dieses Land ranken, als voll gültig, sozusagen als Willkommensgruß und ganz ohne daß man danach suchen müßte. Diesmal stand das Klischee an der Bushaltestelle knapp hinter Weitental im Tal von Pfunders in Gestalt einer Dame mit formvollendeter Gretlfrisur und Kleiderschürze. Eine Konzession an die Tatsache, daß die Zeit auch in einer so außerweltlichen, um nicht zu sagen extraterrestrischen Gegend wie dem Pfunderer Tal nicht stehengeblieben ist, war die Hose, die die Dame unter der aKleiderschürze trug.

Pfunders ist ein wundersamer Ort. Lang bevor man die Ortstafel passiert, sieht man schon das Kirchlein mit dem roten Zwiebelturm auf dem Hügel thronen. Kaum betritt man den Ort, verschwindet die Kirche aus dem Blickfeld; ein Schild weist Richtung „Centro“: Die Straße beschreibt eine großzügig entschlossene Linkskurve durch weite Wiesen, die um den Hügel herum wiederum zur Kirche hinführt. Es gibt direkt bei der Kirche zwar kein Gasthaus, dafür gibt es ein Geschäft. „Gemischtwaren Toni Huber“ konstituieren zusammen mit der Volksschule das weltliche Ortszentrum. In Toni Hubers Regalen macht sich das moderne Leben unter anderem in Form von Adelholzener Mineralwasser in verschiedensten Geschmacksrichtungen bemerkbar. Wer keinen Geschmack will, der muß immerhin ein Wasser nehmen, das mit Sauerstoff angereichert ist. Man hätte im Chemieunterricht besser aufpassen sollen: Was tut ein Sauerstoffmolekül, wenn alle H

2

schon ein O haben? Beim Öffnen der Flasche klang es jedenfalls so, als ob die überzähligen Sauerstoffmoleküle einfach in die Pfunderer Umgebungsluft abgezischt wären. Oder war das der ebenfalls beigegebene Anteil an Kohlensäure?

Das traditionelle Pfunderer Leben nimmt bei „Gemischtwaren Toni Huber“ zumindest gleich viel Platz im Regal wie das moderne Wasser ein. Die Firma Haunold aus Innichen liefert Sohlen für Filzpatschen in den Größen 20 bis 43, und zwar in den Farben dunkelgranitgrau und schafweiß. Daneben lagern Einlegesohlen zum Selberausschneiden. Ein Paar Filzsohlen kostet zwischen drei und fünf Euro. Die im Umgang mit neugierigen Fremden geübte Verkäuferin klärt uns auf, daß die Pfunderer ihre Patschen selber machen. Wer liefert ihnen den oberen Teil der Patschen? „Da nehmen sie irgendeinen Stoff, den sie daheim haben.“ Wenn man von der Bevorratung auf die Nachfrage schließen kann, dann verkaufen sich die Sohlen rasend; unchristlicherweise hofft man, daß sich das bayerische Mineralwasser als Ladenhüter erweisen möge. Das Herumkutschieren von Wasser hat  angesichts des generellen Jammers über den zunehmenden Transitverkehr etwas Verrücktes: In Innsbruck kriegt man Wasser aus den Vogesen, in Pfunders welches aus Bayern, und in Bayern trinken sie wahrscheinlich Plose.

angesichts des generellen Jammers über den zunehmenden Transitverkehr etwas Verrücktes: In Innsbruck kriegt man Wasser aus den Vogesen, in Pfunders welches aus Bayern, und in Bayern trinken sie wahrscheinlich Plose.

Die Scuola Elementare hielt gerade Mittagspause. Nach etwa drei Minuten war der Ball beim ersten schärferen Schuß aus dem ebenen Pausenhof in den terrassenartig nach unten versetzten Gemüsegarten verschwunden. Daß auch in Gegenden, wo es kaum ein flaches Wiesenstück gibt, tatsächlich richtige Fußballer heranwachsen, davon berichtet voller Stolz die erste Ausgabe des neuesten Südtiroler Presseprodukts Life. Dort wird unter dem Titel „Die Bach-Story“ der Pusterer Fußballer Thomas Bachlechner (FC Südtirol) porträtiert.1 Ansonst widmet sich Life allem, „was aktive Menschen in Südtirol interessiert, beschäftigt oder erfreut“. Deutlicher formuliert geht es um „Sport, Gesundheit, Reisen & Abenteuer, aber auch um Gesellschaft, Mode und Lifestyle“. Vielleicht sollte der Sportverantwortliche von Life den Pausenhof der Scuola Elementare in Pfunders in Augenschein nehmen. Uns würde es nicht wundern, wenn es sich dabei um eine noch unerkannte Kaderschmiede handelte.

Strolcho heißt jener Pfunderer Kampfhund, der den Zugang zur Kirche bewacht. An einer ausziehbaren Leine hängend vertreibt sich der dreikatergroße goldbraune Strolcho die Zeit, indem er mit Fremden parliert. Ob er rein deutsch oder teils zweisprachig bellt, konnten wir mangels Expertise nicht feststellen. Den offenkundig gut bekannten Postler ließ er einfach passieren, uns hat er großtuerisch angeheult wie ein Wolf bei Vollmond. Hätte man nicht einen unleidlichen Kater zu Hause, man hätte den liebreizenden Strolcho glatt entführen wollen. Friedhöfe sind Orte, wo Geschichte in ihrer Kürzestfassung aufgeschrieben steht. In der ganzen Region ist es üblich, auf den Grabkreuzen nicht nur Namen und Geburts- und Sterbedatum zu verzeichnen, sondern stets den Hof- oder Hausnamen des/der Verstorbenen. Was man im Leben und später im Alter war, wird klar: Neuhaus-Mali, Porscht-Hansl, Hauervater, Lehrermutter, Lindnervater. Gott tritt auf diesen Grabkreuzen nicht als barmherzig, tröstlich oder sonstwie hilfreich auf. Sein Wirken wird vielmehr hingenommen wie eine Naturkatastrophe oder ein blutrünstiger Drache am Eingang des Tals: „An der tiefsten Stelle unseres Lebens steht Gott und wartet auf uns.“

Nach einem Autounfall, bei dem im Jahr 1995 offenkundig vier junge Burschen umkamen und in einer Grabreihe beerdigt wurden (Ewald Ebner ✝ 6.1.1995, Armin Paul Weissteiner ✝ 6.1.1995, Florian Huber ✝ 10.1.1995, Florian Gabloner ✝ 16.1.1995), heißt es lapidar „Gott ist der Herr über Leben und Tod“. Vollends gruselig wird es, wenn auf dem Grabstein eines vier Jahre alt gewordenen Kindes der holpernde Reim zu lesen steht: „Als Gott die Englein zählte, sah er daß ihm eines fehlte, er sah dich und wählte.“ Gott ist in Pfunders eine Art gefräßige Schicksalsgöttin, mit der zu rechten reine Zeitverschwendung wäre. Mit „Gott“ meint man hier jene unbegreifliche Macht, der nur mit Fatalismus begegnet werden kann. Gott vergnügte sich in historischer Zeit häufig damit, mithilfe von Lawinen und Muren Bauernhöfe und ganze Weiler auszuradieren.

Die Pfunderer Gemeindeanschlagtafel informiert, daß die Südtiroler Schützen im Jahre 1998, also 80 Jahre nach der „Zerreißung Tirols“, die vertraglich eigentlich erst 1919 fixiert wurde, den 11. November zum Aktionstag ausgerufen haben. Die Losung für diesen Tag lautet „Das Land Tirol in Trauer“. Zu  diesem Zweck, lasen wir, wird in Südtirol die mit Trauerflor versehene Tiroler Fahne gehißt. Wiewohl die Landeseinheit immer erwähnt wird, wenn sich ein Tiroler aus dem Norden und ein solcher aus dem Süden treffen, so hat sie wenig Auswirkung auf das Leben derjenigen, die zu Hause bleiben: Daß wir von dem Aktionstag bis dato nichts mitbekommen haben, können wir verschmerzen; daß aber die Südtiroler Kunst des Vinschger-Backens sich so hartnäckig dem Transfer nach Norden widersetzt, ist ein Trauerspiel.2

diesem Zweck, lasen wir, wird in Südtirol die mit Trauerflor versehene Tiroler Fahne gehißt. Wiewohl die Landeseinheit immer erwähnt wird, wenn sich ein Tiroler aus dem Norden und ein solcher aus dem Süden treffen, so hat sie wenig Auswirkung auf das Leben derjenigen, die zu Hause bleiben: Daß wir von dem Aktionstag bis dato nichts mitbekommen haben, können wir verschmerzen; daß aber die Südtiroler Kunst des Vinschger-Backens sich so hartnäckig dem Transfer nach Norden widersetzt, ist ein Trauerspiel.2

Im Talschluß oder doch am Ende der Welt, nach einer Schlucht mit „Eisschlag /Caduta ghiaccio“ und engen Kurven auf enger Straße liegt der Weiler Dun, ein paar Häuser zwischen Schlucht und Steilhang. Dort hat sich in der Heuschupfe, auf etwa 1500 m, ein kleines Wellness-Zentrum entwickelt. Heublumenbad heißt auf Italienisch Bagno di Fieno, und offenkundig ist es im April noch nicht in Betrieb. Wann nimmt man ein Heublumenbad? Im Sommer? Ist es da nicht zu heiß dafür? In der Wiese vor dem Haus steht ein künstlerischer Stein, in den dessen Schöpfer die unbegreifliche Behauptung „Schatten lehrt, Licht klärt“ eingemeißelt hat. Da machten wir kehrt und strebten wieder in die Welt der Menschen zurück. Bei der Annäherung an Pfunders von Norden sieht man die Postkartenansicht des Ortes: Die Kirche ist leicht aus der Bildmitte nach rechts verschoben vorzustellen. Sie bringt, wie schon gesagt, mit ihrem Zwiebelturm den fotografisch notwendigen, aber stets sparsam einzusetzenden Tupfen Rot ins Bild. Links ebenfalls aus der Mitte verschoben dominiert die 2738 m hohe Eidechsspitze das Bild. Die schneeige Flanke des Berges wirkt wie eine Rutschbahn ins Tal. Nicht ganz, aber ziemlich weit ins Tal gerutscht ist Kammerschien, ein für seine außergewöhnliche Einödigkeit berühmter und entsprechend sagenumwobener Einödhof.

Der nächste Punkt auf unserer Linie war die Marktgemeinde Sand in Taufers. Um dorthin zu gelangen, gilt es von der Linie ein Trumm nach Süden ins Pustertal abzuweichen und dann erst wieder nördlich ins Ahrntal zu biegen. Der gerade Weg führt in Tirol immer über ein hohes Joch, wenn überhaupt. Auf dem ungeraden Weg stocherten wir zum Zeitvertreib im berühmten italienischen Wellensalat herum und fanden eine Radiostation, deren Namen man sich merken muß. An klerikalen Radiosendern gibt es nicht nur Radio Vatikan und Radio Maria, sondern insbesondere Radio Horeb. Horeb ist bekanntlich der Berg, auf dem Moses die Gesetzestafeln aus einer Wolke übermittelt bekam. Bekannter ist der Berg Horeb unter dem Namen Sinai.

„Pfarrer Kocher“, ein am ehesten aus dem Schwäbischen stammender Herr mit entnervender Konzilianz im Umgang mit den ausschließlich weiblichen Gläubigen, nahm gerade Hörerinnenanrufe entgegen: Eine Dame beschwerte sich über liturgische Versäumnisse im Zuge der auf Radio Horeb übertragenen Karfreitagsfeierlichkeiten. Die darauffolgende Hörerin dankte – Wem? Hört Gott Radio? –, daß es Radio Horeb gibt und wies, weil sie schon einmal dran war, auf das Martyrologium Germanicum hin, eine Liste all jener, die in Diktaturen („Nationalsozialismus, Kommunismus und andere Systeme“) den Märtyrertod erlitten haben, offenbar ein Standardwerk, das man immer wieder einmal durchblättern sollte, da sich darin lauter „mächtige Fürsprecher bei Gott“ finden. Zwischendurch wies der Pfarrer Kocher auch darauf hin, daß man seinen Sender in gewissen Gegenden via Kabel empfangen könne. Es sei deswegen keine „Elektrosmogverseuchung“ zu befürchten. Im Raum Bruneck dringt Horeb jedenfalls deutlicher durch den Wellensalat als RAI. Die letzte Dame, der wir nördlich von Bruneck in Richtung Sand in Taufers fahrend unser Ohr liehen, litt unter innerkirchlichen  Auffassungsunterschieden: „Es ist schon fast ein Schimpfwort, wenn man als vorkonziliar gilt.“ Sie wollte wissen, was mit diesem Vorwurf genau gemeint sei. Aber wahrscheinlich seien die Konzilstexte viel zu schwierig für Laien? Der Pfarrer wiegelte ab. Das Kleine Konzilskompendium, ein etwa 700, 800 Seiten dickes Buch, sei „ganz leicht“ zu lesen. So ging das ein Weilchen hin und her, bis wir sozusagen den Not-Aus- Knopf drücken mußten. Es ist erstaunlich, wie schnell man, auch bei Reden, die gar nicht an einen persönlich gerichtet sind, physische Reaktionen zeigt. Schallwellen dringen ins Ohr (Hammer, Amboß, Steigbügel, Trommelfell etc.) ein und werden im Gehirn in Bedeutung übersetzt. Bald darauf muß man tief Atem holen, Schweiß bricht aus und Panik macht sich breit.3

Auffassungsunterschieden: „Es ist schon fast ein Schimpfwort, wenn man als vorkonziliar gilt.“ Sie wollte wissen, was mit diesem Vorwurf genau gemeint sei. Aber wahrscheinlich seien die Konzilstexte viel zu schwierig für Laien? Der Pfarrer wiegelte ab. Das Kleine Konzilskompendium, ein etwa 700, 800 Seiten dickes Buch, sei „ganz leicht“ zu lesen. So ging das ein Weilchen hin und her, bis wir sozusagen den Not-Aus- Knopf drücken mußten. Es ist erstaunlich, wie schnell man, auch bei Reden, die gar nicht an einen persönlich gerichtet sind, physische Reaktionen zeigt. Schallwellen dringen ins Ohr (Hammer, Amboß, Steigbügel, Trommelfell etc.) ein und werden im Gehirn in Bedeutung übersetzt. Bald darauf muß man tief Atem holen, Schweiß bricht aus und Panik macht sich breit.3

Im Gasthof Sonne in der Marktgemeinde Sand in Taufers hatten sich alle Hungrigen der Region zum Mittagessen eingefunden. Rund hundert Gäste kommen jeden Mittag, um in der „Sonne“ zu speisen. Die „Sonne“ scheint das in dieser Zwischensaison einzige offene Gasthaus weit und breit zu sein. Sand in Taufers war einst eine beliebte Sommerfrische, man reiste per Eisenbahn von Bruneck an. Der Tauferer Tourist von heute muß eine Vorliebe für geschnitzte und zum Teil bemalte Wurzelmännchen haben. In der Größe ist er flexibel: Zwischen fünf Zentimeter und zwei Meter sind die in einem Souvenir-Depot ausgestellten Figuren hoch.

Wie dem auch sei, er kommt wohl erst im Sommer. Uns begegneten nur vier etwas angejahrte Exemplare aus dem Ruhrgebiet. Bleich und ziemlich letschert saßen sie auf einer Bank und blinzelten in die Frühlingssonne. Sie wirkten, als ob sie, nur oberflächlich getrocknet, längere Zeit im Wasser gelegen wären. Der Weg zur imposanten Burg hinauf, zehn Minuten im lockeren Schlendergang, war eindeutig außerhalb ihrer Reichweite.

Sand i.T. hat 4500 Einwohner. Woher kommen all diese Mittagsgäste in der „Sonne“? Hundert Mittagessen! In der Gegend tätige Baufirmen – es werden zurzeit gerade fast alle vorhandenen Straßen verbreitert oder begradigt, sodaß Staubwolken durch die Gegend wogen – bekommen einen Spezialpreis. Außerdem gibt es noch eine erhebliche Menge an Landesangestellten: „Die zahlen selber nur ein oder zwei Euro.“ Sie haben eigene Karten, wie Bankomatkarten, mit denen das Mittagessen über eine kleine Maschine direkt abgebucht wird. „So geht Südtirol“, sagt die Kellnerin im Ledermini.

Beim Rundgang im Ort sahen wir gleich, daß vor uns schon zwei wichtige Innsbrucker da gewesen waren: Christian Bartenbach hat eine seiner Lampen zurückgelassen, die mit Hilfe einer mehrfach abgeteilten Spiegelfläche das nach oben gestrahlte Licht wieder auf den Boden wirft. Unweit dieser Lampe fand sich in Form von drei Bronze-Gänsen, die Wasser in einen Brunnen speien, der eindeutige Beweis, daß auch der größte Höttinger Tierbildhauer, Helmut Millonig, Sand i.T. einen Besuch abgestattet, ja geradezu seinen Stempel aufgedrückt hat.

Im Rathaus ist die Talstation des Nationalparks Rieserfernergruppe untergebracht. So früh im Jahr, von den erwähnten Bergen strahlte es dick weiß ins Tal, interessiert sich offenbar niemand für Nationalparks, also bleibt das Hauptquartier bis Mai geschlossen. An „Dr. Mutschlechners Kräuterpromenade“ vorbei stiegen wir noch zur Burg hinauf, die allerdings an diesem Tag ebenfalls geschlossen war, weswegen uns nicht nur die Besichtigung der bedeutsamen Altertümer verwehrt war, sondern auch der „vieldiskutierten“ Fresken von Lydia Roppolt (1967), wozu unser unübertrefflicher Cicerone Josef Rampold, die Dicke Berta der Südtiroler Heimatkunde, schreibt, man habe sie „als ‚Schutzmantelmuttergottes mit  Totentanz‘ zu verstehen, sofern dies gelingt. Das Urteil der Besucher reicht im allgemeinen von hilfloser Zustimmung bis zu scharfer Ablehnung …“ Das hätten wir schon gerne selber gesehen; einer von vielen Gründen, wieso wir nicht das letztemal in Taufers gewesen sind.

Totentanz‘ zu verstehen, sofern dies gelingt. Das Urteil der Besucher reicht im allgemeinen von hilfloser Zustimmung bis zu scharfer Ablehnung …“ Das hätten wir schon gerne selber gesehen; einer von vielen Gründen, wieso wir nicht das letztemal in Taufers gewesen sind.

Hurtig ging es weiter in Richtung Rein in Taufers.4 Hier, schon wieder an ein Ende der Welt gelangt, stehen drei Ikonen der Moderne im Gelände herum. Ein vereinzeltes riesiges weißes Windrad, dem man spontan mehr Wind wünscht, damit es nicht so sinnlos wirkt, eine gigantomanische weiße Satellitenschüssel und unten in der weiten nassen Wiese des Talschlusses ein mit weißen Plachen verhängtes Gerüst aus Teilen von einem Kran, Baustahlgitter und zwei Baumstämmen. Wenn etwas nicht Energie erzeugt und auch nicht der Kommunikation dient, dann kann es in einem tirolischen Bergdorf auf 1600 Metern Seehöhe nur mit dem Tourismus zusammenhängen. Bei näherem Besehen wurde klar: Es handelte sich um eine noch nicht fertig abgetaute Eiskletteranlage.

In das entlegene Bergbauernnest Rein kam gegen 1900 der Alpinismus. Die Bevölkerung wuchs an, und da zu jener Zeit auch Bergsteiger noch in die Sonntagsmesse gingen, mußte eine neue Kirche her. Dem verdanken wir ein Juwel des späten Historismus, in den sich schon der Jugendstil mischt: der grandiose Emanuel Raffeiner (1881–1923), dem wir schon am anderen Ende der verlorenen Heimat, in Mals, überraschend begegnet waren, hat hier den Triumphbogen ausgemalt: Erhöht sitzt Jesus Christus, rechts von ihm der Kirchenpatron, der Hl. Wolfgang, und links, mit dem typisch raffeinerischen langen Lockenhaar, die Mutter Gottes (ebenso wie die Engel mit einem Stich ins Rötliche, so richtig fin de siècle). Rechts flankieren betende Männer im Festtagsgewand die Sache, links die Reiner Damenwelt, in die der Maler seine Frau mit zwei Raffeiner-Kindern hineingeschmuggelt hat. Reizend sind die neugotischen „floralen Elemente“ in den Zwickeln zwischen den Gewölberippen von der Hand des Innsbrucker Malers Ludwig Sturm: Efeu, Eiche, Distel, Föhrenzweige.

Als sehenswert preisen die Tourismusverantwortlichen hierorts den höchstgelgenen Zirbenbestand der Ostalpen an. Daran kann man sehen, daß, gleich nach den Bergen, der wichtigste touristische Trumpf das ist, was der Engländer „a useless bit of information“ nennt. Die meisten, die durch Tourismus-Werbung über diesen Zirbenbestand in 2465 m Höhe informiert werden, wissen höchstwahrscheinlich nicht, was Zirben sind. Zu Hause im Wohnzimmer, wo die Entscheidung fällt, ob im Sommer nach Rein oder sonstwohin auf Urlaub gefahren wird, ist der Zirbenbestand dennoch eine bedeutsame, beinahe mystische Information. Die Zirben geben Rein das, was es zusätzlich zur Grundausstattung Berg braucht: die Aura des Besonderen. Die meisten Sommerfrischler schaffen es gar nicht auf das Tristennöckl hinauf. Aber sie sind zufrieden, weil die Zirben oben ihren Urlaubsort unten zu einem unverwechselbaren machen. Sie weilen an einem Ort, über den sie der Nachbarin dann weitererzählen können, daß in Rein der höchste Zirbenbestand der Ostalpen zu finden ist.

Zurück talaus, einen kurzen Blick senkrecht empor zum entlegensten Südtiroler Einödhof, dem sinnig benannten „Kofler zwischen den Wänden“5, und kurz hinauf in das von weiteren Straßenbaustellen und den zugehörigen Staubwolken fast schon hermetisch abgeriegelte Ahornach. Es ist der Heimatort des Südtiroler Bergsteigers Hans Kammerlander, der es trotz Weltruhm noch nicht zu Ortstafelehren gebracht hat, im Gegensatz etwa zu weiland Leonhard Stock in Finkenberg. Ahornach liegt auf etwa 1300 m, auf steilen Wiesen über dem Tal und ist in den letzten  zwanzig Jahren fast vollständig neu errichtet worden. Jedes einzelne Haus ist so gebaut, wie man in Südtirol Häuser baut: Irgendwie traditionell, aber ganz sicher ohne jenes Gefühl für Ebenmaß, das die Alten hatten und das heute verloren scheint. So bleiben die Kirchen als einzige ästhetisch befriedigende Gebäude in diesen Tälern übrig. Die von Ahornach bestach außer durch ihr spätgotisches Gepräge durch eine Steckdose, die außen (!) an der Kirchenwand angebracht war, so als könnten die Manderleut, die unrasiert zur Messe erschienen, hier schnell noch den Philishave anstecken.

zwanzig Jahren fast vollständig neu errichtet worden. Jedes einzelne Haus ist so gebaut, wie man in Südtirol Häuser baut: Irgendwie traditionell, aber ganz sicher ohne jenes Gefühl für Ebenmaß, das die Alten hatten und das heute verloren scheint. So bleiben die Kirchen als einzige ästhetisch befriedigende Gebäude in diesen Tälern übrig. Die von Ahornach bestach außer durch ihr spätgotisches Gepräge durch eine Steckdose, die außen (!) an der Kirchenwand angebracht war, so als könnten die Manderleut, die unrasiert zur Messe erschienen, hier schnell noch den Philishave anstecken.

Die Kirche von St. Moritzen war an diesem Mittwoch um 16 Uhr 40 nicht zugänglich, weil gerade gebetet wurde. Die Kapelle von Bad Winkel war verschlossen. Auch die Quelle, die sich beim Gasthof Bad Winkel in einen Brunnen ergießen soll, rann nicht. Um 1700 half das Wasser gegen „faules Geplüet und aufgeblasene Leibsgestalt“, später soll es „dicke Leute mager“ gemacht haben. Die alte Wirtin wußte nichts von einem ehemaligen Bad, das allerdings dem Gasthof den Namen gegeben hat. Sie bestätigte jedoch, daß ihre Gäste im Sommer oft Wasser vom Brunnen (der nur im Sommer rinnt) an den Tisch holen.6

Die Kirche in Kematen schmücken Schlußsteine, die mit dem Namen Pacher in Verbindung gebracht werden. Direkt über der Eingangstür ist ein besonders eigenwilliger: Nicht nur deutet der Haarschopf zugleich eine dunkle Mondsichel an, nein, der dargestellte Mann streckt auch noch die Zunge heraus. Was das bedeutet? Wer ist das und vor allem, wem zeigt er die Zunge?

Und dann noch die große gotische Pfarrkirche von Taufers. Es ist schon so dämmrig, daß wir etwa die Details der Decke nicht mehr erkennen können, doch dafür entschädigt ein riesiges Ostergrab mit vielen kugelförmigen Glasbehältern, in die farbige Flüssigkeiten wie Badeöle gefüllt worden sind. Von hinten leuchtet eine Glühbirne, und das Badeöl strahlt in einem überirdischen Gelb, Rosa, Orange, Blau, Rot … Kurios an der Darstellung des letzten Abendmahls ist ein kleines rosa Lamm auf einem Teller, das die Stelle einnimmt, wo sonst das Brot zum Verzehr bereitliegt.

An der Außenwand der benachbarten Michaelskapelle wird eine detaillierte Anleitung zum Beichten gegeben, und Herr Thomas Freiherr von Zephyries, Domherr zu Brixen und Pfarrer in Taufers, hat 1775 aufgelistet, „was ein jeder Christ beten soll können“:

1. Das heilige Kreuz machen.

2. Das heilige Vater unser.

3. Den englischen Gruß.

4. Den christlichen Gl(a)uben.

5. Die sieben heiligen Sakramente.

6. Die zehn Gebote Gottes.

7. Die fünf Gebote der Kirche.

8. Den Engl des Herrn.

9. Die offene Schuld.

10. Den Glauben, die Hoffnung und die Liebe erwecken.

Der englische Gruß hat nichts mit Großbritannien zu tun, vielmehr mit dem „Ave Maria“: Aus dem Gruß des Engels – englischer Gruß! – an Maria (Luk. 1,28) leitet sich das Gebet „Gegrüßet seist Du, Maria…“ ab.

In Mühlwald ging schon die Sonne unter und es war saukalt, sodaß wir den Abschlußcappuccino draußen in Mühlen tranken. Der Wirt brachte ihn uns mit einem niedlichen Streukakaoherzen auf dem Schaum, fast so gelungen wie damals im Café am Platz in Cividale, aber nur fast.

1 „Und traf. Ein Traumtor. Und dann rannte die Nummer neun zum Fanblock der ,Ultras‘, von wo aus ihm via Internet nahegelegt worden war, er möge es doch, bitteschön, mal einige Spielklassen tiefer versuchen. So ist Thomas Bachlechner: Ein introvertierter, junger Mann, der viel in sich hineinschluckt, der aber andererseits nicht an der Kritik verzweifelt, sondern daraus neue, positive Energien schöpft.“ (Life, 01/ 04, p. 35)

2 Ein landeszerreißungsbedingtes Trauerspiel anderer Art ereignete sich 1957 in Pfunders. Im Gefolge eines Wirtshausstreits zwischen Pfunderer Burschen und einem italienischen Finanzwachebeamten kam es zu einer Rauferei, und am nächsten Tag wurde der Italiener tot im Bachbett aufgefunden. Die Umstände konnten nicht aufgeklärt werden, dennoch wurden die Hauptbeteiligten sämtlich wegen Mordes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, was in Südtirol zurecht als reine Politjustiz verstanden wurde, als einer der letzten Tropfen, der das Faß schließlich 1961 zum Überlaufen brachte.

3 Zum Problem des interesselosen Mißfallens siehe auch Konrad Paul Liessmann, Reiz und Rührung. Über ästhetische Empfindungen. WUV, Wien 2004. 190 Seiten.

4 Den alten Talweg, der leider nicht mehr vorhanden ist, hatte noch der Teufel höchstpersönlich wegen einer gegen den Heiligen Wolfgang verlorenen Wette pflastern müssen; beim Neubau der Straße 1907 gingen leider die Fußabdrücke des Heiligen verloren, die noch in einem Felsblock zu erkennen waren. So bringt der Fortschritt auch Verluste, teils unwiederbringliche, mit sich.

5 „Der Hof liegt etwa 1485 m hoch auf einer Hangstufe zwischen senkrechten Felswänden. Vor dem Ersten Weltkrieg war er bereits zu Alm und Wald geworden, doch hat ihn der Vater des heutigen Bauern damals gekauft und wieder urbar gemacht; das Geld verdiente er vorwiegend als Lastenträger am Krimmler Tauern, wobei er es verstand, die Finanzsoldaten über den Inhalt seiner Buckelkraxe meist im unklaren zu lassen. Der Hof hat gegen Ahornach einen schmalen in den Fels gehauenen Kirch- und Schulweg, auf dem man im Winter oft bis zur Hüfte im Schnee versinkt. Die geringste Unachtsamkeit wird hier zum Verhängnis – wie sich erst kürzlich durch den tödlichen Absturz einer Magd im Frühjahr 1972 erwiesen hat. Die direkte Verbindung hinunter zur Straße ist so steil, daß sie zum Teil über an den Fels gelehnte Holzleitern führt. […] Der Kofler hält an die zehn Stück schönes Vieh und ist jung verheiratet. Das zweitjüngste Mädchen ist nicht auf dem Hof und nicht im Tal geboren; als sich die verfrühte Entbindung ankündigte, wollte die Bäurin noch schnell über den steilen Steig zur Straße – aber es war bereits zu spät. So ist das Mädchen mit Hilfe seines Vaters zwischen den Wänden zur Welt gekommen.“ (Josef Rampold, Pustertal, 1975, S. 279)

6 Aber vielleicht verstand sie bloß die Frage nicht richtig, sie wirkte reichlich harthörig, und sie redete eine Art von Deutsch, das einen daran zweifeln ließ, ob es sich hiebei um ihre Muttersprache handelte. War sie Italienerin, die vor langem hierher geheiratet hatte und nur den Dialekt konnte, sodaß „Deutsch“ von ihr wie eine rudimentär beherrschte Verkehrssprache gehandhabt wurde? Oder war es dieses infinitivische Tourismus-Pidgin- Bundesdeutsch, in das auch in Nordtirol spontan verfallen wird, sobald der Einheimische merkt, daß man kein Einheimischer ist, wobei er zwischen Innsbrucker, Restösterreicher und Bundesdeutschem keinen Unterschied macht oder kennt? Oder war sie die letzte Überlebende der keltischen Urbevölkerung, jenes Rumpelstilzchens der Altertumskunde, das an jedem zweiten Eck überraschend hervorspringt, wenn man einen Ortsnamen nicht recht zu deuten weiß? Die Kelten, einerseits längstverweht, sind andererseits in Namensgut und Gebräuchen ja überraschend präsent. Den Namen des Pustertals etwa leitet der Tiroler Namensforschungs- Papst Karl Finsterwalder von einem keltischen Eigennamen Busturus ab, allerdings nicht unwidersprochen. Der Slawist Franz Miklosich vermutet das slawische „pustu“ (öde) dahinter, Cesare Battisti, der sich neben der Irredenta auch für Etymologie interessierte, fand das baskische „bustia“ für Weide. Wir würden hier for good measure, ganz unvorgreiflich und ohne allzu sehr auf Doktor Wadlers Theorie von der Urverwandtschaft aller Sprachen herumzureiten, denn doch noch auf die ungarische „Puszta“, den lateinischen „pastor“ für den Hirten sowie auf die ägyptische Katzengöttin Bastet als möglichen Ursprung des Namens Pustertal verweisen.

Auch der alte, neuerdings aus Amerika rückeingeschleppte keltische Brauch Halloween stammt eindeutig aus dem Pustertaler Raum. Friedrich Haider berichtet in seinem Standardwerk Tiroler Brauch im Jahreslauf: Im Tauferer und Ahrntal pflegte man seit alters her das Pitschilesingen: Verhüllte und durch Larven unkenntlich gemachte Gestalten ziehen am Abend vor Allerheiligen von einem Bauern zum anderen, voran der Korbträger. Sie singen ein Arme-Seelen-Lied und bitten im Namen der Armen Seelen um Gaben für die Armen. Der Korbträger neigt den Korb der geöffneten Haustüre zu und nimmt die Gaben im Empfang; er dankt mit verstellter Stimme, meist in hohem Fistelton …