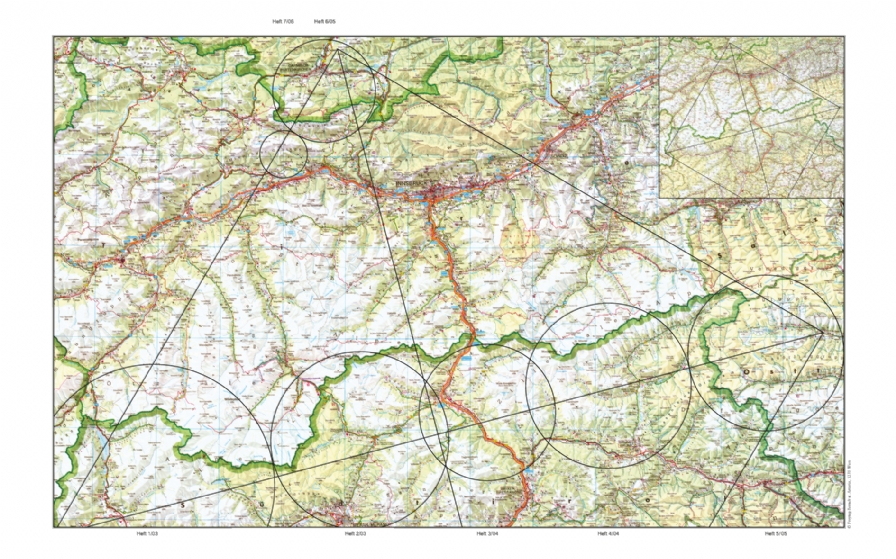

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Derzeit befinden wir uns auf einer Geraden, die von Garmisch-Partenkirchen Richtung Oberes Vinschgau führt. In der aktuellen Folge ist Schauspieler und Regisseur Sven-Eric Bechtolf in seiner schwersten Rolle zu bewundern: die Bewältigung einer Bergwanderung über die Niedere Munde. Ein Triumph, ein Tatsachenbericht.

Nie im Leben bin ich wandern gegangen … halt, doch, natürlich bin ich: am Wandertag! Der Wandertag diente dazu, den Klassenlehrer sich mit seiner Klasse in der schönen Natur vertrauter machen zu sollen. Der Mann hieß Stowasser und meines Wissens ist ihm dies nie gelungen. (Mich, der ich ein notorischer Störenfried und Nichtsnutz war, verdonnerte er zu unzähligen Strafdiensten; so musste ich einmal, für den Nachmittagsunterricht einer oberen Klasse, Rinderaugen mit ihm präparieren, in kleine orangefarbene Plastikschüsseln hineinglitschen lassen und auf den Tischen verteilen. Noch heute starrt mich das blaue Gallert dieser Augen in meinen Alpträumen an. So viel zu Stowasser.)

Nie im Leben bin ich wandern gegangen … halt, doch, natürlich bin ich: am Wandertag! Der Wandertag diente dazu, den Klassenlehrer sich mit seiner Klasse in der schönen Natur vertrauter machen zu sollen. Der Mann hieß Stowasser und meines Wissens ist ihm dies nie gelungen. (Mich, der ich ein notorischer Störenfried und Nichtsnutz war, verdonnerte er zu unzähligen Strafdiensten; so musste ich einmal, für den Nachmittagsunterricht einer oberen Klasse, Rinderaugen mit ihm präparieren, in kleine orangefarbene Plastikschüsseln hineinglitschen lassen und auf den Tischen verteilen. Noch heute starrt mich das blaue Gallert dieser Augen in meinen Alpträumen an. So viel zu Stowasser.)

Ich jedenfalls hasste die Schule, die Lehrer und das Wandern. Endlos ging es über staubige Wege, vorwärts getrieben von der unbegreiflichen Marschlust meiner Mitsklaven. Bald hasste ich auch die Schüler. Es wurde gesungen. Ich hasste das Singen, „wem Gott will rechte Gunst erweisen …“. Ich trödelte missmutig hinterdrein und holte nur auf, um Proviant zu schnorren. Der sehr hoch gewachsene Stowasser indes musterte, einen Grashalm im Mundwinkel, die weizenfarbenen Scheitel seiner Schutzbefohlenen.

Blumen, Bäume und Berge waren grünstichige Fotografien, Kulissen, in denen nur die Insekten lebendig schienen und an denen ich achtlos vorbeistapfte.

Während ich hier alle meine Volksschulwandertage auf einen Haufen werfe, sehe ich unter meinen Lidern meine marschierenden Kinderbeine: kurze Lederhosen, graue Socken und geflochtene Sommersandalen. Außerdem besaß ich einen Rucksack und eine Feldflasche, die mit Himbeersaft gefüllt war. Diese Requisiten gefielen mir allerdings. So träumte ich mich als Held eines Strafbataillons in die Steppen einer feindlichen Fremde, getrieben von dem despotischen General Stowasser, der grauenvoll dürr und lang wie ein zielstrebiger Storch uns voraus stelzte.

Verhasst waren mir auch meine Schulwege. Hin – das hieß mit schlechtem Gewissen einem unentrinnbaren Schrecken entgegengedrängt zu werden –, zurück – die neuesten Berichte meiner Schande ins Elternhaus tragen. Bald hatte ich eine mönchische Technik der Selbstvergessenheit erlernt. Meine Beine mochten wohl gehen, ich selbst aber war nicht mit dabei. Ich hatte mich in Sicherheit gebracht. Ritt Pferde in Argentinien zu, war abwechselnd Goldgräber, Romancier, Lottomillionär oder Großkünstler. Erreichte ich endlich die Schule oder das Elternhaus, wusste ich oft nicht, wie ich dorthin gelangt war. Diese täglichen Wanderschaften sind mir ihres unwirklichen Traumcharakters wegen und der rauchhaften Ahnung meines Ungenügens in bedrückender Erinnerung.

Als ich schließlich – meine Zeugnisse waren immer desolater geworden – von den Eltern in ein Internat ausgelagert wurde, verdichtete sich meine Wanderabneigung zur Wanderfeindschaft.

Einer der Erzieher, ein vierkantköpfiges Scheusal, von uns „Klotz“ genannt, hatte sich seine Treue zum Führer bewahrt. Er trug paramilitärische Uniformen,  reparierte Borgward-Geländewagen, die er bei Bundeswehrauktionen erstanden hatte, und spielte auf seiner „Klampfe“ abscheuliche Piratenlieder.

reparierte Borgward-Geländewagen, die er bei Bundeswehrauktionen erstanden hatte, und spielte auf seiner „Klampfe“ abscheuliche Piratenlieder.

Klotz war ein Wandervogel und die Wandervögelei war wohl auch der Zweck seiner Erziehungsmaßnahmen …, denn natürlich habe ich ihn im Verdacht, dass er im Scheine des Lagerfeuers dem Jungvolk gerne mal den Allerwertesten getätschelt hat.

An einem regnerischen und absolut ereignislosen Internatsnachmittag jedenfalls gefiel ich mir darin, meinem gähnenden und schwer pubertierenden Zimmermitbewohner Kai W. die Schönheiten des Zirkuslebens zu schildern. Eben illustrierte ich auf ebenso drastische wie packende Weise die Kunst des Messerwerfens, und zwar mit Hilfe eines riesigen Dolches, den ich, lässig am Fenster stehend, mit Gewalt Richtung Tür warf, wo er zitternd stecken blieb, als Klotz dieselbe öffnete … Die demolierte Türe müsse zum Tischler in die Stadt. Wie ich dort hingelangen solle? Zu Fuß! Der W., ein ebenso missratenes Subjekt wie ich es sei, habe ja immerhin dämlich lachend zugeschaut, daher hätten wir beide die Türe eigenhändig hinzutragen.

Wäre Klotz eine Sekunde vorher hereingekommen, hätte ihm das Messer die Stirne gespalten und die Türe würde heute noch in ihren Angeln hängen … Nun ja, die Wege des Herrn sind unergründlich; unserer wurde zumindest lang, denn die Stadt war etwa 15 Kilometer entfernt. Hin- und Rücktransport der Tür, bei Hitze, auf Landstraßen, an Raps- und Zuckerrübenfeldern entlang, immer mit dem protestierenden W. im Bund – das alles gehört zum Ernied-rigendsten, Mühseligsten und Idiotischsten, was ich je getan habe. Vermutlich waren wir pro Wegstrecke sechs Stunden mit dem schweren, unhandlichen Trumm unterwegs. Das Beschämendste daran war allerdings das Gefühl, zu Recht von diesem Arschloch bestraft worden zu sein.

Was das alles mit der Mieminger Kette, der Niederen Munde und dem lieblichen Gaistal zu tun hat? Das wird sich gleich weisen. Nur der Reihe nach.

Vor einigen Monaten und 33 Jahren nach dem Türtransport hatte ich über längere Zeit mit anonym bleiben wollenden Tirolern zu tun. Im Einzelnen zu beschreiben, womit diese gemeinsame Zeit verbracht wurde, würde uns wieder vom Weg abbringen, den wir noch gar nicht eingeschlagen haben. Jedenfalls wurden die Tiroler zu Initiatoren dieser Wanderung. Und das kam so: Ich erzählte von meinem Besuch in einem Fußpflegeinstitut in Hamburg-Eppendorf und meiner Abneigung gegen meine eigenen und gegen fremde Füße, die ich immer als missratene Runkelrüben und wurzelähnliche und damit zu Recht in ledernen Behältnissen versteckte Missgeburten ansah. Es gibt keine schönen Füße, wie es etwa sehr wohl schöne Hände gibt. Ein Fuß bleibt immer ein in seiner Schande leicht schwitzendes, milchiges oder hornhartes Ding. Basta.

Die Tiroler lachten. Allen voran der, den ich aus Gründen der Diskretion Sherpa Reblaus nennen will.

Von den Füßen aus war es kein langer Weg zum Wandern und von dort nur noch zwei Gläser Grauburgunder von meiner Zusage entfernt, mit dem Sherpa Reblaus irgendwann im Oktober die Niedere Munde zu besteigen und darüber Zeugnis abzulegen.

Mein Analytiker ist überzeugt, dass die toten Kuhaugen von Stowasser, die Wandertage, das Schulversagen, der surrealistische Film, in dem ich eine nationalsozialistische Eichentüre durch die Landschaft trage, dass diese traumatische Melange letztlich zu meiner Berufswahl, Schauspieler und Regisseur, und zu meiner pathologischen Fußfeindschaft geführt haben müsse. Der darstellende Künstler sei immer aus einem Defizit heraus tätig, das kein Lob und keine Anerkennung dieser Welt zu heilen tauglich sei, daher sei diese Wanderung eine therapeutische, die seine ganze Unterstützung fände und mir die Möglichkeit böte, mich mit meinen Füßen, dem Wandern, diktatorischen Lehrern und einer nur aus der Verdrängung meines Versagens herrührenden Fantasie zu versöhnen.

Kurzum, ich flog mitten aus meinem besinnungslosen Theaterleben in Wien nach Innsbruck.

Ich kam spät am Abend an und Sherpa Reblaus und der Philharmoniker, kurz Phil genannt, holten mich  ab. Das Hotel war schön, das Badezimmer sah aus wie Mussolinis Büro, alles in braunem Marmor und 200 Quadratmeter groß. Zur Einstimmung begaben wir uns noch in eine Vinothek, wo der Sherpa seinem Namen gerecht wurde: Wir verköstigten das beste, was Tirol zu bieten hat, aßen geräucherten Schinken, während die Landkarte ausgebreitet wurde, um mich mit den Plänen des morgigen Tages vertraut zu machen.

ab. Das Hotel war schön, das Badezimmer sah aus wie Mussolinis Büro, alles in braunem Marmor und 200 Quadratmeter groß. Zur Einstimmung begaben wir uns noch in eine Vinothek, wo der Sherpa seinem Namen gerecht wurde: Wir verköstigten das beste, was Tirol zu bieten hat, aßen geräucherten Schinken, während die Landkarte ausgebreitet wurde, um mich mit den Plänen des morgigen Tages vertraut zu machen.

Jawoll! So stelle ich mir eine zünftige Wanderung vor! Wein, Schinken, und den Finger auf der Landkarte! Mehr brauche ich nicht!

Inzwischen war es spät geworden, aber wir zogen noch für ein Fläschchen Roten in die Wohnung von Phil und gingen die Sache nochmals durch.

Gegen drei Uhr morgens lieh mir Phil seine Wanderstöcke, mit denen ich feixend im sich langsam drehenden Hausflur stand, um wie auf Skiern die zwei Stockwerke herunter zu wedeln. Zeit fürs Bett, Phil würde uns um halb zehn abholen und nach Leutasch fahren und dort den Sherpa und mich unserem Schicksal überlassen.

So geschah es. Bei strahlendem Wetter nach einem hastig verschlungenen Frühstück kommt Phil mun-ter und unverkatert („der Wein war guat“) mich abholen.

Was für eine Kondition haben diese Naturburschen! Teufel, Teufel. Also lasse ich mir meine Alkoholvergiftung nicht anmerken und wir fahren zu Sherpas Quartier. Der hat unseren Reiseproviant vorbereitet, steigt tatenfroh ins Auto und hat auch keinen Kater.

Wie wunderbar ist eine Landkarte. Man sieht auf die wild gefältelte Natur und fühlt sich wie die beiden Blondinen auf der Parkbank. Die eine: „Was ist eigentlich weiter weg, der Mond oder London?“ Die andere: „Hallo!!???!!! Hallo!!??!! Kannst Du London sehen?“

Ich jedenfalls sah erst auf dem Parkplatz, von dem aus der Ganghoferweg durchs Gaistal führt, die Hohe Munde, die Niedere Munde, Karkopf und Hochwand. „Da müsst ihr dann hinauf“, bemerkte Phil mit sardonischem Grinsen, das ich kaltblütig erwiderte, mir sicher, dass es sich um einen typischen Tiroler Scherz handeln müsse. Der Sherpa setzte eine undurchdringliche Miene auf und führte mich ins Gaistal hinein, Phil entschwebte auf der sanft schnurrenden Wolke seines Volvos Richtung Deutschland.

Das Gaistal ist schön. So schön, so überirdisch schön, dass ich, wie in den längst vergangenen Kindertagen, dass Gefühl hatte, es könne nur eine Kulisse sein. Oder Einbildung. Hätte ich eine große, scharfe Schere bei mir gehabt, so hätte ich versucht, den blauen Himmel wie eine Folie aufzuschneiden. Der fast weiße Sandweg führt sanft geschwungen durch den herbstlichen Wald. Ein Bach strömt friedlich von der Höhe, es geht über eine Holzbrücke weiter immer den Ganghoferweg entlang. Es öffnet sich bald beidseitig der Blick auf die Berge, die in den türkisfarbenen Himmel ragen. Zugspitze und Wettersteingebirge rechter Hand (Teufelsgrat, Hundsstallköpfe, Hochwanner, davor Predigtstein, Schönberg, Hochwannigkopf … wie mir doch diese Namen von der Zunge gehen), linker Hand die Mieminger Kette … mit dem majestätischen bzw. mit der majestätischen Niederen Munde. Im Moment halte ich es noch für Tiroler Hintersinn, dass wir da hinaufwollen. Während des Weges, auf dem ich scheinbar mit dem Sherpa Konversation pflege, horche ich unentwegt in mich hinein. In den letzten zehn Jahren bin ich maximal 400 Meter am Stück gegangen, und das ohne irgendwelche Erhebungen seitens des Fußbodens. Vermutlich war das im Frankfurter Flughafen. Mit meiner Kondition steht es also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zum Besten. Was, wenn ich nach 45 Minuten mit einem Kreislaufkollaps ins Unterholz sinke? Ruhig atmen, Sven. Es geht nur ein Stückchen bergauf! Ich behandle mich wie ein rohes Ei: Wie fühlt sich

die Wade? Was sagt das Knie? Wunderbarer Weise schweigt der Körper still und trägt meine Besorgnisse geduldig spazieren. Nach eineinhalb Stunden beschwingten Wanderns kommen wir zur Gaistalalm. Es riecht nach Holz und Sonne. Wir bekommen Kaffee und Wasser. Die Rentner neben uns vertilgen unglaubliche Mengen: Suppen, Salate und Schnitzel werden gut gelaunt und in großer Menge geordert! Rechts von uns genießt schweigend und sehr traulich anmutend ein etwa 60-jähriges Ehepaar irgendetwas  honigfarben Paniertes. Ich wage kaum, auf ihre Teller zu schielen. Es riecht wie süße Sünde. Gelegentlich unterbrechen sie den Genuss, fassen sich an den Händen und beratschlagen leisen Tones mögliche Routen zum Weitergehen. Sie kennen sich offensichtlich aus. Während ich mit schlechtem Gewissen an meine Frau denke, die seit 100 Jahren mit mir Wandern will, sage ich tartüffisch zu Sherpa R.: „Schön, in dem Alter so etwas zu unternehmen, so miteinander zu sein.“ Reblaus, der kein schlechtes Gewissen hat, stimmt dem gerührt zu. Das mit dem nagenden Hunger und den Wienerschnitzeln verschweige ich ihm. Es könnte doch ein Aufsatz über eine gescheiterte Wanderung werden, nein? Ich hasse mich bereits für meine windelweiche Faulheit, als der Sherpa zum Aufbruch mahnt. Die Sonne sei noch auf der anderen Seite und der Aufstieg liege im Schatten, jetzt sei es grad ideal. Wenigstens habe ich noch drei Zigaretten geraucht und das erste Tütchen Magnesium geschluckt. Ich bin Hypochonder, was soll ich machen.

honigfarben Paniertes. Ich wage kaum, auf ihre Teller zu schielen. Es riecht wie süße Sünde. Gelegentlich unterbrechen sie den Genuss, fassen sich an den Händen und beratschlagen leisen Tones mögliche Routen zum Weitergehen. Sie kennen sich offensichtlich aus. Während ich mit schlechtem Gewissen an meine Frau denke, die seit 100 Jahren mit mir Wandern will, sage ich tartüffisch zu Sherpa R.: „Schön, in dem Alter so etwas zu unternehmen, so miteinander zu sein.“ Reblaus, der kein schlechtes Gewissen hat, stimmt dem gerührt zu. Das mit dem nagenden Hunger und den Wienerschnitzeln verschweige ich ihm. Es könnte doch ein Aufsatz über eine gescheiterte Wanderung werden, nein? Ich hasse mich bereits für meine windelweiche Faulheit, als der Sherpa zum Aufbruch mahnt. Die Sonne sei noch auf der anderen Seite und der Aufstieg liege im Schatten, jetzt sei es grad ideal. Wenigstens habe ich noch drei Zigaretten geraucht und das erste Tütchen Magnesium geschluckt. Ich bin Hypochonder, was soll ich machen.

Wir gehen also wackeren Schrittes auf die nahezu lotrecht ansteigende, mit Föhren, Fichten und Latschen behaarte Wand der Niederen Munde zu. Oben tut sich auch noch eine veritable Felswand auf. Ich schlucke trocken. Entweder wird der Sherpa mich gleich durch einen Tunnel führen, um auf die andere Seite zu gelangen, oder er kennt eine Furt … (Furt? So etwas gibt es nur bei Flüssen!) … dann eine gnädig verlaufende Serpentine vielleicht, die sich im flachstmöglichen Winkel den Berg hinauf schlängelt? Es sieht nicht so aus. Senkrecht, in der direkten Linie steigen wir hinauf, zunächst durch einen von einer Lawine zerfetzten Wald. Silbern stechen die Baumruinen ihre Splitterreste in die Luft. Dann heißt es immer wieder, die Wegmarkierung, einen roten Farbkleckser auf Steinen und Bäumen, suchen. Einen Weg gibt es eigentlich nicht, halbgefrorene Erde, Wurzeln, Schotter, Fels, uneben und mühsam zu gehen. Im Routenführer steht als Wertung: Einfach! Einfach für wen? Für den Sherpa und Gämsen vielleicht. Nicht aber für einen leicht übergewichtigen Schauspieler und Kettenraucher mittleren Alters. Habe ich schlechte Laune? Plötzlich wird mir klar, warum ich nicht weiter will. Tief in meinem Unterbewusstsein nistet die Überzeugung, dass man nicht, nie und in keiner Beziehung VORAN kommt. Dass alles gleich bleibt, dass ich mich bewege, aber ohne irgendwelche inneren oder äußeren Strecken zurückzulegen. Dass Gehen eine Illusion ist! Ich habe mich sogar im Verdacht zu glauben, dass beim Fliegen die Städte einfach unter mir ineinander und übereinander geschoben werden. Ich bin, wo ich immer war. Nur halt woanders. Ist das die dünner werdende Luft? Fange ich an zu spinnen? Gehen ist keine Illusion. Denn nach etwa 20 Minuten verbissenen Kraxelns, in der ich wenig gesprochen, aber mächtig geatmet habe, bleiben wir stehen und blicken hinab. Donnerknispel! Die Wienerschnitzeltalalmgaisdings liegt schon ziemlich weit und beunruhigend steil unter uns. Bäume gibt es keine mehr. Nur verkrüppelte Latschen. Und mein Herz. Wusste bislang nicht, dass es so schnell schlagen kann, ich glaube, das Blut kann nicht so schnell fließen wie mein Herz schlägt, die weißen, undurchbluteten Herzkammern werden gleich leer gepumpt sein und zusammenkleben und ich werde hier auf der Niederen Munde, an einen halb gefrorenen Tannenbaum gelehnt, noch zweimal japsen und sterben. Unsinn, Schauspieler sterben in Badezimmern. Oder auf Tournee. In Lokalen, die „Jägerstube“ heißen. Nicht draußen. Nicht in der Natur! Das Herz beruhigt sich schnell. Ich habe gehört, dass das ein gutes Zeichen sei. Der Sherpa ist 15 Jahre jünger als ich und schnauft auch! Also weiter. Nach wiederum 20 Minuten denke ich mir, dass wir nun doch wohl knapp unter dem Gipfel sein müssten. Nach unten zu schauen macht bereits schwindlig – und nach oben? Gehen ist eindeutig eine Illusion. Ich hatte Recht! Der Sherpa bemerkt kenntnisreich, dass ihn das selbst immer wieder erstaune. Am Berg dächte man immer, man sei weiter, als man sei. Den auf der Hand liegenden Aphorismus erspare ich mir. Stattdessen sage ich, im Wissen um meine Pflicht, diesen Aufsatz hier verfassen zu müssen: „Sherpa, streng genommen ist ein Berg kein Sujet! Meine Hüfte ist ein Sujet und mein Meniskus und diese Scheißturnschuhe hier an meinen Füßen … das sind Sujets!“ Ich unterbreche mich, weil ich mich auf einer steil abfallenden Felsnase befinde, die ich wackligen Fußes überquere. „Sherpa?“ – „Ja?“ – „Meinst  du wirklich, dass ich hier raufkomme?“ – „Na, logisch!“ Warum glaube ich ihm? Der Sherpa hat trotz seiner jungen Jahre etwas sehr Vertrauen Erweckendes. Wenn er meint, ich kann’s, werde ich’s wohl auch können. Zwei Stunden später und unglaubliche 2069 Meter hoch kriecht die Sonne über die Munde und wir ihr entgegen auf den „Gipfel“, sagt man so? DREIEINHALB STUNDEN!!!

du wirklich, dass ich hier raufkomme?“ – „Na, logisch!“ Warum glaube ich ihm? Der Sherpa hat trotz seiner jungen Jahre etwas sehr Vertrauen Erweckendes. Wenn er meint, ich kann’s, werde ich’s wohl auch können. Zwei Stunden später und unglaubliche 2069 Meter hoch kriecht die Sonne über die Munde und wir ihr entgegen auf den „Gipfel“, sagt man so? DREIEINHALB STUNDEN!!!

Ich bin euphorisch! Wenn ich euphorisch bin, neige ich dazu, mich dauernd für meine übermenschlichen Leistungen zu loben, aber die Aussicht verschlägt selbst einem narzisstischen Ungeheuer wie mir die Stimme. Pastellfarben öffnet sich die Welt. Von den Stubaier Gletschern bis London, mindestens. Das Mieminger Plateau und Berggipfel um Berggipfel schwimmen im Hauch irgendeines überirdischen Herbstsonnenscheines. Hosianna. Kein Schwein kann das beschreiben. Auch Adalbert Stifter nicht. Ich fotografiere es immerhin. Schwitzend, keuchend, gläubig. Wie gut, dass wir hier heraufgekommen sind. Ganz deutlich habe ich das Gefühl, dass etwas Wesentliches sich mir darbietet. Etwas Gewaltiges, Vollkommenes, das ich weder verstehen noch erfassen noch schildern noch fühlen kann. Etwa wie die Fliege, die auf der Windschutzscheibe eines geparkten Wagens sitzt und versucht, den Tacho abzulesen.

Da sind noch Leute. Rote Pullover stehen in der Aussicht und ich werde hungrig. Die Leute sind freundlich. Sie duzen sich und uns und alle. Griaß enk! Ich mag Tiroler. Griaß enk. Griaß enk. Der Sherpa hat Proviant die Menge. Ich esse 1. ein gekochtes Ei mit Salz, 2. Brot (die Menge), 3. Wurst (die Menge), 4. eine Birne, 5. vier Schokoladenkekse abzüglich drei Krümel für die Dohlen, 5. trinke ich einen Almdudler, 6. eine Cola, 7. klares Wasser, davon aber vorsichtig, weil ich kein Sherpakameradenschwein werden will.

An der Stempelstation stemple ich mich mit dem fes-ten Vorsatz, nie mehr ein Stück Seife in die Hand zu nehmen. Ich muss zwanghaft weiterfotografieren. Dann geht es abwärts Richtung Wildermieming bzw. zur Strassberghütte. Der Schotter treibt mich in den Wahnsinn, dauernd rutsche ich aus. Ich komme mir tölpelhaft vor und wütere. Der Sherpa, vorweg tänzelnd, lacht ein buddhistisches Lachen. Zwei Stunden später, auf der Lichtung eines Laubwaldes, stoßen wir auf die verkohlten Reste menschlicher Zivilisation.

„Schätze, das waren Komantschen. Oder Irokesen …“ Der Sherpa lacht und wir prüfen das Echo. „Ich kann ihre verdammten Ponys atmen hören!“ Bis zur Strassberghütte bleiben wir im Wilden Westen, waten durch den Yukon, selbst gewaschenes Gold im Rucksack, um es endlich im Saloon zu versetzen. Doc und der Reverend reiten in die Stadt.

Das Bier in der Strassberghütte war das beste, was ich je getrunken habe. Wirklich. Kalt, würzig, erfrischend! Fast hätte ich nach dem Rezept gefragt, aber dann war es doch ein Franziskaner … Weiter, noch mal talwärts und dann kommen wir aus dem Wald tatsächlich auf eine Straße. Kühe, Kirchtürme und über den Felsen der Mond. Mir werden die Knie weich. Pflaumenblauer Abendhimmel, ein Vollmond für Wölfe. Und das Ziel erreicht. Ich fotografiere den Sherpa, der mir vorweg, unseren Rucksack auf den Schultern, in den Abend geht. Hat ihn doch die ganze Zeit allein getragen. Da schäme ich mich ein bisschen. Drehe mich nochmals um und fotografiere den Mond.

Jetzt glüht er als mein Bildschirmschoner. Am nächs-ten Tag nämlich war ich schon wieder in Wien. Theater und Proben und dies und das und tralala. Wenn ich Heimweh nach dem letzten Sommertag habe oder von mir aus nach dem fünften Tag des Herbstes, schau ich mir die Bilder an. Wenn ich Heimweh habe nach „draußen“, schaue ich mir die Bilder an.

Fotos … na ja!

Aber den Mond hab ich noch und die Irokesen. Und den Blick ins Tal. Und den Sherpa auch.

Danke Sherpa Reblaus.

Füße gehen doch in Ordnung. Wandern auch.

Griaß enk Gott.