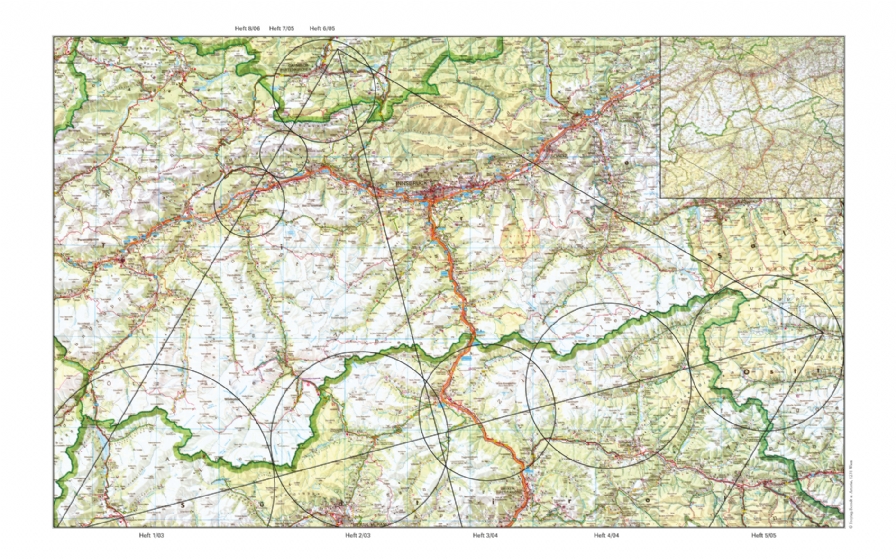

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Derzeit befinden wir uns auf einer Geraden, die von Garmisch-Partenkirchen Richtung Oberes Vinschgau führt. In der aktuellen Folge geht Thomas Stangl zu Fuß von Untermieming über Mötz und Silz nach Sautens und wird dabei zweimal gegrüßt.

Auf keinem der zweiundsiebzig Bilder ist eine Person zu sehen (es sei denn, man rechnet die gemalten Figuren auf den Hauswänden und in den Kirchen, die Toten auf ihren Fotografien dazu), erst nach und nach, in den Zwischenräumen, zeigen sich auch Bewohner. Am Vorabend ist er in seinem Gasthof in Untermieming auf der großen Terrasse im ersten Stockwerk mit dem Boden aus rauhen Steinplatten gestanden und hat auf sein Zimmer zurückgeschaut, das einzige beleuchtete Zimmer rundum: ein kleines Rechteck aus Licht, vom Weiß des Bettzeugs bestimmt; dort liegen ein Buch und eine Landkarte, auf der dünne rote Linien die schneebedeckten Berge in seinem Rücken durchziehen. Hinter dem Hoteldach ragen ein Baukran und der spitze Kirchturm in die Höhe. Der Himmel ist schwarz und ohne Wolken, der Mond eine breite Sichel. Neben der Terrassentür ist eine Satellitenschüssel aufgestellt; das österreichische Fernsehen ist im Gasthof aber nur über die Zimmerantenne, mit krächzendem Ton und körnigem, sich immer wieder auflösendem Bild zu empfangen, er stellt sich vor, daß im erwarteten Regen die Landschaft in ähnlicher Weise aus einem fernen Geflimmer auftaucht, sich für Momente in sein Gesichtsfeld schiebt.

Auf keinem der zweiundsiebzig Bilder ist eine Person zu sehen (es sei denn, man rechnet die gemalten Figuren auf den Hauswänden und in den Kirchen, die Toten auf ihren Fotografien dazu), erst nach und nach, in den Zwischenräumen, zeigen sich auch Bewohner. Am Vorabend ist er in seinem Gasthof in Untermieming auf der großen Terrasse im ersten Stockwerk mit dem Boden aus rauhen Steinplatten gestanden und hat auf sein Zimmer zurückgeschaut, das einzige beleuchtete Zimmer rundum: ein kleines Rechteck aus Licht, vom Weiß des Bettzeugs bestimmt; dort liegen ein Buch und eine Landkarte, auf der dünne rote Linien die schneebedeckten Berge in seinem Rücken durchziehen. Hinter dem Hoteldach ragen ein Baukran und der spitze Kirchturm in die Höhe. Der Himmel ist schwarz und ohne Wolken, der Mond eine breite Sichel. Neben der Terrassentür ist eine Satellitenschüssel aufgestellt; das österreichische Fernsehen ist im Gasthof aber nur über die Zimmerantenne, mit krächzendem Ton und körnigem, sich immer wieder auflösendem Bild zu empfangen, er stellt sich vor, daß im erwarteten Regen die Landschaft in ähnlicher Weise aus einem fernen Geflimmer auftaucht, sich für Momente in sein Gesichtsfeld schiebt.

Er wartet die ganze Nacht lang, mit geschlossenen Augen daliegend, vergißt, was Schlaf ist, kurze schneidende Sätze reihen sich in seinem Kopf aneinander, während die Stille rundherum wächst; gegen zehn Uhr vormittags bricht er auf, will im Gehen die fremden Sätze in lange Perioden, nah an der Stille, auflösen, lernen, die klarere Luft hier zu atmen. Wo Untermieming in See übergeht, zwischen den Ferienhäusern und einem blau gestrichenen kleinen Holzhaus, dessen schräge Wände nach oben hin wie ein Kuchen aufzugehen scheinen, treibt in einer Baugrube ein Mann in einem Motorradoverall mithilfe einer langen Latte einen schwarzen Hund im Kreis herum, während oben ein Bagger rattert und seine Schaufel langsam bewegt. Es tröpfelt nur, und die Wolken scheinen sich stellenweise sogar zu lichten, die Bergkette im Norden ist aber in einer Nebelwand verschwunden, und er ist sich, nach dem verheerenden Wetterbericht von heute früh, sicher, daß ihm niemand begegnen wird, bevor er mittags wieder eine Ortschaft erreicht.

Der Weg zum Schloß Klamm führt am Fuß einer Böschung unter der Autostraße langsam den Berg hoch, zunächst asphaltiert, dann als Sand- und Kiesweg, mit Wasserlachen darin und kleinen wie übrig gebliebenen Asphaltflecken, dann bloß als schlammiger Grasstreifen zwischen tiefen Fahrrinnen; an jeder Biegung steht ein Wegweiser; wo vor dreiundzwanzig Jahren ein Neunzehnjähriger verunglückte, trägt ein Kreuz die Inschrift Dem Auge fern, dem Herzen nah. Eine Zeit lang kommt die Straße außer Sichtweite;  links von ihm öffnet sich ein trichterförmiges Tal, am Gegenhang leuchten im Nebel weiß getünchte Häuser auf: Feine, wolkige, zerstäubte Strukturen vor einem weißen Hintergrund, die Umrisse der höheren Berge in der Ferne mit ihren schneebedeckten Hängen sind gerade zu erkennen; der Wald, das Tal, die Häuser, der Nebel suchen den Abstand und nicht die Nähe (so scheint es später auf der Fotografie).

links von ihm öffnet sich ein trichterförmiges Tal, am Gegenhang leuchten im Nebel weiß getünchte Häuser auf: Feine, wolkige, zerstäubte Strukturen vor einem weißen Hintergrund, die Umrisse der höheren Berge in der Ferne mit ihren schneebedeckten Hängen sind gerade zu erkennen; der Wald, das Tal, die Häuser, der Nebel suchen den Abstand und nicht die Nähe (so scheint es später auf der Fotografie).

Er geht auf schwarz gewordenen zusammengepreßten Blättern durch Amselmusik hindurch ein Waldstück hoch, an dessen Ende hinter einem kahlen Streifen umgeackerter Erde wieder die Straße wartet, der Weg wird flacher und biegt nach links. Autos, manche mit deutschem Kennzeichen, biegen auf den Forstweg ab und überholen ihn, er erscheint sich mit seiner Art von Fortbewegung wie ein verdächtiger Fremdkörper; er kann kein vernünftiges Ziel haben, kann seine Anwesenheit nicht begründen: Jede Wasserlache, jeder Tropfen von Himmel, seine dicke Daunenjacke, sein eigener Blick, den er nicht unter einer Sonnenbrille verbirgt, beweisen es, die Karosserien der Autos spiegeln es ihm wider.

Der Forstweg führt in den Wald zurück, an frisch gefällten Bäumen, einem Schranken, einer rostigen Wappentafel mit silbernem Drachen vorbei. Durch den dichter werdenden Nebel ist das Rauschen eines unsichtbaren Wasserfalls zu hören, von den Fichtennadeln tropft es zu Boden. Hinter einem Wirtschaftsgebäude mit Wänden aus dunklen Holzbohlen verbirgt sich das Schloß, er bemerkt es erst, nachdem er, dem Wegweiser zum Wasserfall folgend, ein paar Schritte in Richtung Tal getan hat und gleich wieder umgekehrt ist, weil ihm der schmale und steile Weg durch den Wald hinab unbegehbar erschien. Vor dem grauen, von einem Wassergraben umzogenen Gemäuer parken einige Autos, eines mit deutschem Kennzeichen. Privatbesitz, Betreten verboten, steht in Runenschrift auf einem Schild; die Fensterläden sind rotweißrot bemalt. Über den aufgestauten Bach führt eine überdachte Holzbrücke, schiefe Birken lehnen am Ufer, die Wipfel alter Fichten lösen sich in dreißig oder vierzig Metern Höhe im Nebel auf und wirken bedeutungsvoller und geschichtsträchtiger als die kargen Mauern und Türme der Burg, vielleicht aber nur, weil sie durch die Nähe oder das Gegenüber der Burg einen Ort und einen Maßstab haben. So wie die Namen schlicht und einsilbig und beinahe abstrakt sind (See, Klamm, Wald), so hat er längere Zeit den Eindruck, an gar keinem bestimmten Ort zu gehen, sondern durch eine beliebige halb abstrakte Landschaft, erst von außen, indem er Worte sucht, Bilder ausschneidet, käme ihr eine Bestimmung zu; die Bestimmung bleibt willkürlich, die Bilder zerfallen in Einzelheiten, während die Sätze so tun als gäbe es nicht die dunklen Stellen dazwischen: als würde seine Wahrnehmung sich nicht erst aus der Erinnerung herausschälen und als würde sich nicht jede Erinnerung erst aus dem Vergessen herausschälen müssen. Die Schlucht, über der sich das Schloß erhebt, ist nur vage sichtbar: Ein weißer senkrechter Streifen zwischen den Felsen steht ihm für den Wasserfall, dessen Tosen er deutlich hört.

Der Weg biegt sich nun endlich nach Südwesten, rechts von ihm ein Birkenwäldchen, links unter einem Abhang ein Wiesenstück, dahinter eine Baumreihe, ein Bach, kleine Schneeflecken (in der nächsten Nacht wird sich in dieser Höhe wieder eine Schneedecke bilden); er tritt auf weichen Reisig, hüpft über seichte Quellbäche, an einer Flußbiegung ist ein Stück des Hangs abgerutscht. Könnte er besser pfeifen, würde er versuchen, den Amseln abseitige Melodien beizubringen. Er folgt dem Schild „Seniorenweg nach Wald“, von dem an der Weg gleich steiler und rutschiger wird. In der Mitte der kleinen Holzbrücke über der Klamm liegt noch ein Streifen schmutzigen Schnees, rechts vom Brückengeländer ist ein hoher Baum quer über den Bach gekippt. Er spürt das ganz  leichte Schwanken des Holzes unter seinen Schritten. Der Weg schlängelt sich den Gegenhang hoch, an einem Aussichtspunkt mit einer nassen roten Holzbank vorbei, er macht kein Foto, bis sich die Bäume lichten und eine weite, von Dunstschleiern überzogene Wiese sich vor seinem Blick öffnet, er glaubt an die unwahrscheinlichen Übergänge, glaubt zu wissen, was Schlaf ist, die Stille breitet sich vor ihm aus, und er durchquert sie wie einen Teich (so sieht er sich durch seine eigene Fotografie gleiten, beinahe schweben, ohne den Boden zu berühren, wie er in manchen Träumen gleitend oder nah am Boden schwebend vorankommt, im Hintergrund verschwindet die Wiese in einer weißen Nebelwand). Er folgt einer matschigen Traktorenspur, die sich um eine Scheune herumdreht; an der Seitenwand Pfähle wie Orgelpfeifen, von dünneren Querstäben gespickt: abgesehen vom Dach, das an einer Stelle aus Blech ist, kann dieses Ding oder ein gleiches Ding seit ein paar hundert oder ein paar tausend Jahren unverändert an dieser Stelle stehen; es ist nie etwas Besonderes gewesen, nur jetzt scheint ihm besonders, daß es noch da ist.

leichte Schwanken des Holzes unter seinen Schritten. Der Weg schlängelt sich den Gegenhang hoch, an einem Aussichtspunkt mit einer nassen roten Holzbank vorbei, er macht kein Foto, bis sich die Bäume lichten und eine weite, von Dunstschleiern überzogene Wiese sich vor seinem Blick öffnet, er glaubt an die unwahrscheinlichen Übergänge, glaubt zu wissen, was Schlaf ist, die Stille breitet sich vor ihm aus, und er durchquert sie wie einen Teich (so sieht er sich durch seine eigene Fotografie gleiten, beinahe schweben, ohne den Boden zu berühren, wie er in manchen Träumen gleitend oder nah am Boden schwebend vorankommt, im Hintergrund verschwindet die Wiese in einer weißen Nebelwand). Er folgt einer matschigen Traktorenspur, die sich um eine Scheune herumdreht; an der Seitenwand Pfähle wie Orgelpfeifen, von dünneren Querstäben gespickt: abgesehen vom Dach, das an einer Stelle aus Blech ist, kann dieses Ding oder ein gleiches Ding seit ein paar hundert oder ein paar tausend Jahren unverändert an dieser Stelle stehen; es ist nie etwas Besonderes gewesen, nur jetzt scheint ihm besonders, daß es noch da ist.

Am Ende der Wiese beginnt das Dorf „Wald“. Der geschwungene Zaun eines Pferdekobels in einer Senke markiert den Ortseingang, am Foto fällt ihm die weiße Kapelle gleich hinter dem Stall auf. Vor den alten Häusern, mit Balkonen und teils hölzernen Obergeschoßen, stehen Bänkchen; die Straße ist leer, weit hinten in den Höfen ein paar Leute in Arbeitsgewändern, zu weit entfernt, als daß er sie begrüßen müßte, doch er merkt, daß sie ihn bemerken. Er zögert an der Kreuzung in der Mitte des Orts, ein brau-ner Hund trabt auf ihn zu, beginnt zu bellen. Er murmelt einen beruhigenden Satz vor sich hin, der Hund bleibt nah an ihm stehen, schaut zu seinem Gesicht hoch, er biegt nach links in eine Gasse zwischen zwei Bauernhäusern ein, der Hund bellt lauter. Ein etwas größerer magerer Schäferhund kommt dazu und die beiden nehmen ihn in die Zange, knurren ihn warnend an. Der Fremde wendet sich wieder um, am Ende einer Gasse steht eine alte Frau in einer Kleiderschürze (sie könnte, denkt er im nachhinein, einen Besen oder eine Heugabel in der Hand haben) und schaut zufrieden auf die Szene, er scheidet diese Gasse aus seinen Überlegungen aus, ihm bleibt nur der Weg nach rechts, wo die Ortschaft mit ein paar neueren Häusern endet, die Hunde bleiben zurück, bellen ihm noch stolz nach, er findet keinen Wegweiser, entscheidet sich (weil der ausgebaute Weg nach Norden führen würde) für einen Pfad durch einen Acker, ein Traktor mit Düngemitteln kommt ihm in einer Duftwolke entgegen, durch ein Holzgatter gelangt er wieder in den Wald. Um elf Uhr zwanzig erreicht er den Punkt, der auf seiner Landkarte „Schöne Aussicht“ heißt. Er bleibt bei den drei nassen roten Holzbänken stehen, schaut auf die Bergrücken im Süden, die hinter den Nadelwäldern und den Nebelbänken auftauchen und wieder in weißen und grauen Wolkenschichten verschwinden.

In den langgezogenen Serpentinen der breiten Forststraße nach Mötz kommt ihm über eine Stunde lang niemand entgegen; er sieht keine Kippen am Weg, keine Getränkedosen, keinen Plastikmüll, hier scheint auch sonst kaum jemand zu gehen. Alte Fahrzeugspu-ren verfärben den Kiesboden. Seine Wasserflasche ist halb leer, nach einiger Zeit ist er sich über die Himmelsrichtungen unsicher, ein paar unentschlossene Regentropfen treffen ihn. Fünf Minuten vor zwölf hört er ferne Kirchenglocken, und gleich taucht zwischen den Zweigen auf einem Hügel, wo, nun zu seiner Rechten, Mötz und die Mieminger Platte sein müssen, eine weiße Kirche auf. Ein krähengroßer Vogel mit blauem Gefieder flüchtet vor seiner Kamera, auf einer rostigen Stahlrolle am Wegrand, mit im leeren Raum endender Achse, stecken acht neu wirkende Autoreifen. Er braucht nicht zu gehen, die Berge drehen sich um ihn; die Bäume rutschen vom mit winzigen lila Blüten bedeckten Abhang her freundlich  auf ihn zu, aber so langsam, daß sie ihn erst in Jahren oder Jahrhunderten erreichen können.

auf ihn zu, aber so langsam, daß sie ihn erst in Jahren oder Jahrhunderten erreichen können.

In ein Dorf zu kommen, macht ihm schon den Eindruck des ungehörigen Eindringens in die Privatsphäre, als würde es hier keinen öffentlichen Raum geben und die in den Städten so klare Unterscheidung von Innen und Außen verschwimmen, vielleicht ist er auch nur enttäuscht, wieder unter Menschen zu sein. Der Nah-und-Frisch-Markt in Mötz ist über Mittag geschlossen, ebenso die Pfarrkirche Maria Schnee. Er ist nicht wirklich unter Menschen: ein schlafender Collie in einem Hinterhof, zwei verlorene Spaziergänger mit Hund weit vor ihm am Weg zum sogenannten Bürgele, eine freundliche alte Frau hinter einem Zaun, die er fragt, ob er am richtigen Weg ist, ein Mann in einem Bagger am Bürgele, einem kleinen Hügel mit Kapelle und Höhlen, die er wegen des Mannes im Bagger, mit dem er keinen Gruß wechselt, nicht erkundet. Am anderen Ufer des Inns ist der Kirchturm von Silz, dahinter das Schloß Petersberg zu sehen, laut einem etwas vergilbten Wegweiser eine und zwei Stunden entfernt.

Er macht ein Foto von Wolken, die sich in einer Wasserlache spiegeln. Eine junge Frau mit Hund und rotem Anorak sagt Griaß di zu ihm, der sich seit langem angewöhnt hat, mit Hallo zu grüßen. Der Fremde spürt jetzt seinen Rücken und seine Beine; der Weg dem Inn entlang zieht sich, zwischen ihm und dem Wasser wachsen kahle Sträucher, die Autobahn schneidet über den Fluß und füllt das Tal mit ihrem Lärm, rechts läuft eine mächtige Hochspannungsleitung. Die Berge dahinter werden zu einer einzigen bedrohlichen Wand, mit dem ihm vertrauten Namen Simmering. Der weißgraue Himmel ist ohne alle Konturen: keine Wolken, kein Blau, keine Sonne, keine Nebelstreifen, die sich ins Land herabsenken oder aus dem Land aufsteigen, er geht auf Beton, durch einen Tunnel unter der Autobahn hindurch, durch Matsch, weicht größeren Wasserlachen aus; der Fluß ist graugrün, ein Holztrumm liegt am Kiesufer und sieht aus wie ein enthäuteter Riesenkopf. Eine Wegstunde: in Vergessenheit geratene Maßeinheit; zwischen jedem der Orte im Inntal kann ein Zwischenraum von einer Wegstunde liegen, der keine Bezeichnung braucht, weil er nicht mehr recht weiß, wozu er überhaupt da ist; weil hier keiner etwas verloren hat und keiner sich hier aufhalten will.

Um Viertelzwei überquert er den Inn. Bruno Pezzey Silz steht auf einem Plakat vor einem mit Holzpalisaden umzäunten Gelände an der Brücke, dahinter ein verlassenes Veranstaltungsgelände mit einem ausrangierten blauen Eisenbahnwaggon und unter einem Metalldach aufeinander gestapelten Holzbänken. Ein geschnitzter Christus am eisernen Brückengeländer trägt schwer an einem rostiggrünen Bronzekind und einem rostiggrünen Bronzeheiligen. An einem Plakat mit der Werbung einer Wellness Company für ihre Infrarot-Wärmekabinen (ein etwas ausgebleichter nackter Frauenrücken) und an einem Haustor vorbei, in dem ein grauhaariger Mann in einer grauen Windjacke sich vor dem Weggehen kämmt, geht er geradeaus auf eine Unterführung mit Graffitis von Palmenstränden an den Wänden zu; dahinter als Karotte vor seiner Nase der gelbe Kirchturm. Auf der Wandmalerei an einem rosafarbenen Haus reitet ein bunt gekleideter heiliger Georg mit einem schlaff über dem Speer auf seiner Schulter hängenden grünen Drachen im Gepäck hinter einem Engel her, der ihm den Helm trägt. Gegenüber findet der Fremde, mit einer Art Heimatgefühl, einen Bankomaten. Er befindet sich im Ortszentrum: Bank, Postamt, Pfarrkirche, ein trockener kleiner Brunnen, auf dessen Rand er ein paar Stunden später auf den Postbus wartend sitzen wird, kein Mensch ist zu sehen.

Auf einer großen Tafel sind zwischen Fotos der Pfarrkirche und von Schloß Petersberg die wichtigsten  Daten aus der Geschichte von Silz aufgelistet, er hat keine Lust, die Tafel zu lesen und macht ein Foto. Er zögert an der Tür des leer wirkenden Cafés neben der Bank, überquert die Hauptstraße und entschließt sich, trotz seines Hungers und seiner Lust auf ein Bier, erst die Kirche und den kleinen Friedhof zu besichtigen. Beinah zu seiner Überraschung öffnen sich die beiden Schwingtüren, zwischen den rötlichen Marmorsäulen und der teils grünen, teils beigen marmornen Wandverkleidung ist es ruhig wie in einem Bad, in einer zweiten still gestellten Natur. Er stellt den Rucksack auf einer Kirchenbank ab, betrachtet die bleichen klassizistischen Fresken zwischen den bunten Gemälden, ohne sich darum zu kümmern, wen die Figuren in den Tuniken darstellen, mit denen er den Raum und die Ruhe teilt (bloß ein Rauhhaardakkel, zwischen den unbeweglichen Gestalten in ihrer steinernen Umgebung ein wenig verloren, fällt ihm auf). Auf einer blauen Fahne soll ein gelbes Spinnennetz der Jugend beweisen, daß Christus die Mitte ist; unter den klein geschriebenen Wörtern rundherum finden sich Freizeit, Familie, Schule und (hoffentlich ist er nicht beleidigt) Gott. Rund um die Kirche drängen sich die Toten; fast auf jedem der Grabsteine sind Fotos angebracht. Ein Herr mit Schnurrbart wird auf einer verblassenden Schrift als Gerichts = Oberinspektor und Witzebürgermeister bezeichnet. Ein lächelnder blonder Mann in schwarzem T-Shirt, mit langem, gewelltem Haar mit Seitenscheitel (Geliebt und unvergessen), wahrscheinlich ein Bergsteiger oder Motorradfahrer, ist einunddreißig Jahre alt geworden. Das unschuldige Kind Walpurga Gfall ist bei der Geburt gestorben, 1962, sieben Jahre vor der Geburt des jungen Mannes, acht Jahre vor dem frühen Tod ihres Vaters, die Mutter ist noch am Leben.

Daten aus der Geschichte von Silz aufgelistet, er hat keine Lust, die Tafel zu lesen und macht ein Foto. Er zögert an der Tür des leer wirkenden Cafés neben der Bank, überquert die Hauptstraße und entschließt sich, trotz seines Hungers und seiner Lust auf ein Bier, erst die Kirche und den kleinen Friedhof zu besichtigen. Beinah zu seiner Überraschung öffnen sich die beiden Schwingtüren, zwischen den rötlichen Marmorsäulen und der teils grünen, teils beigen marmornen Wandverkleidung ist es ruhig wie in einem Bad, in einer zweiten still gestellten Natur. Er stellt den Rucksack auf einer Kirchenbank ab, betrachtet die bleichen klassizistischen Fresken zwischen den bunten Gemälden, ohne sich darum zu kümmern, wen die Figuren in den Tuniken darstellen, mit denen er den Raum und die Ruhe teilt (bloß ein Rauhhaardakkel, zwischen den unbeweglichen Gestalten in ihrer steinernen Umgebung ein wenig verloren, fällt ihm auf). Auf einer blauen Fahne soll ein gelbes Spinnennetz der Jugend beweisen, daß Christus die Mitte ist; unter den klein geschriebenen Wörtern rundherum finden sich Freizeit, Familie, Schule und (hoffentlich ist er nicht beleidigt) Gott. Rund um die Kirche drängen sich die Toten; fast auf jedem der Grabsteine sind Fotos angebracht. Ein Herr mit Schnurrbart wird auf einer verblassenden Schrift als Gerichts = Oberinspektor und Witzebürgermeister bezeichnet. Ein lächelnder blonder Mann in schwarzem T-Shirt, mit langem, gewelltem Haar mit Seitenscheitel (Geliebt und unvergessen), wahrscheinlich ein Bergsteiger oder Motorradfahrer, ist einunddreißig Jahre alt geworden. Das unschuldige Kind Walpurga Gfall ist bei der Geburt gestorben, 1962, sieben Jahre vor der Geburt des jungen Mannes, acht Jahre vor dem frühen Tod ihres Vaters, die Mutter ist noch am Leben.

An der Hauptstraße gibt es in einem Hof zwischen Bäumen, Gras, einem rostigen Gartentischchen, einem Schuppen, an dem Wagenräder lehnen, und in den Zaun gesetzten Fußballtoren einen Skulpturengarten mit teils geschnitzten, teils aus altem Gerümpel zusammengebastelten, allgemein einen Stich ins violette aufweisenden Skulpturen, mit denen der Fremde ein wenig redet; ansonsten findet er neben den staubigen Schaufenstern von seit langem verlassenen Läden einen über Mittag geschlossenen Spar-Markt, zwei geschlossene Cafés und drei geschlossene Wirtshäuser. In dem leer wirkenden Café neben der Bank sitzt ein älteres Ehepaar mit Pudel am Fenster, auf Radio Tirol läuft eine Sendung über ein Bundesheermanöver, dazwischen Schlagermusik, die Wirtin ist freundlich und der halbe Inhalt der Speisekarte gerade nicht verfügbar, er läßt seinen Körper im Kunstleder versinken, trinkt sein Bier, beißt in die frischgebackenen Semmeln, die er zu den Würstchen bekommt, beschließt endgültig, nur noch bis zum Schloß Petersberg zu gehen und dann den Bus nach Sautens zu nehmen.

Das schmutzige Weiß des Himmels beginnt sich nachmittags in eine Wolkenstruktur aufzulösen; an manchen Stellen ist der blaue Himmel zu sehen. Er glaubt Schüsse aus dem Waldstück bei der Landstraße zu hören; die Felswand am anderen Innufer scheint den Bewohnern dieser Ebene die Welt wegzuschneiden und sie schrumpfen zu lassen. Er geht im flachen Land auf dem sogenannten Welfenweg, kann sich vorstellen, daß die Gegend auf ihn zukommen wird, so wie der Schlaf auf ihn zukommt, sobald er die Aufmerksamkeit verliert, zwischen den Bildern, inmitten eines Satzes. In einem Bildstock am Ortsrand, nahe einem Ziegenstall und einer Mühle, ist eine Inschrift aus dem Jahr 1700 „getreu copiert“, in der ein Georg Nägele Miler an „Hans und Katerina Nägelin, auch Elisabetha und Maria Pirchnerin“ erinnert, „so Ano 1635 in der Pest gestorben, und in dißen Garten begraben ligen“. Er kramt seine Sonnenbrille aus dem Rucksack, eine Reiterin überholt ihn, matte Grün- und Brauntöne wechseln sich ab. Er macht Fotos von einer einsamen Birke am  Wegrand, von einem abgeernteten stoppeligen Maisfeld neben einer Hochspannungsleitung und vor einer Scheune, mit dem Schloß weiter im Hintergrund, von friedlichen zotteligen Hochlandrindern hinter einem Zaun, von aufeinander gelegten Holzbänken vor einem abgesteckten Grundstück, die ihn vage an den Turnunterricht in der Schule erinnern.

Wegrand, von einem abgeernteten stoppeligen Maisfeld neben einer Hochspannungsleitung und vor einer Scheune, mit dem Schloß weiter im Hintergrund, von friedlichen zotteligen Hochlandrindern hinter einem Zaun, von aufeinander gelegten Holzbänken vor einem abgesteckten Grundstück, die ihn vage an den Turnunterricht in der Schule erinnern.

Hinter einem Gatter mit gegeneinander verschobenen, einen schmalen Durchgang frei lassenden Toren führt ein enger Pfad durch den Wald hoch zum Schloß, einem grauen, abweisenden Steingebilde. Er hat gelesen, daß von hier aus das Engelwerk sein Unwesen treibt, er sieht Autos, darunter eines mit deutschem Kennzeichen, an den Toren eindringliche Verbotsschilder und in den Höfen und auf den Basteien Männer, die beim Kehren sind, anscheinend eine dauerhafte stumme Strafarbeit (käme er zu nahe, würde er wortlos eingesaugt und zu einem der stumm kehrenden Männer werden). Der Teich hinter dem Schloß ist noch halb zugefroren und sieht aus wie eine unappetitliche gestockte Suppe; auf einem mächtigen Felsen wächst Moos.

Bei seiner Rückkehr ist das Zentrum von Silz plötzlich voller Menschen, eine junge Frau in einem roten Anorak, ohne Hund, sagt, Griaß di; Hallo, antwortet er. Er beschließt, auch so zu tun, als würde er die Entgegenkommenden auf den Straßen grüßen, doch seine Höflichkeit ist das Ausweichen. Das Grüßen von Fremden, das Geplauder, das in den Geschäften und Lokalen jedes funktionale Gespräch umhüllt, die Freundlichkeit mit ihrem Anschein des Natürlichen kommen ihm wie Reste einer ausgestorbenen Art zu leben vor. Er schaut während des Wartens auf den Bus zur Kirche hin, vor der sich Leute zu sammeln beginnen, eine Ministrantin in einem hemdartig weiten himmelblauen, mit einer roten Schnur an der Taille zusammengebundenen Kleid wirkt zwischen ihren Freundinnen in Jeans und Sweatern ausgestellt und beinah nackt.

Der vorletzte Bus des Tages geht um 16 Uhr 58, bleibt längere Zeit am Ötztalbahnhof stehen, um auf die ankommenden Züge zu warten; den Eingang des Ötztals markiert ein riesiges Hofer-Schild mit Aldi-A am Parkplatz eines Einkaufszentrums. In der kleinen Bücherecke des Posthotels „Bikertreff“ in Sautens findet er Das Leben. Gebrauchsanweisung von Georges Perec; er geht ein paar Mal auf der Hauptstraße hin und her, auf der Suche nach einem Wirtshaus, das ihn anspricht, jedesmal begegnen ihm Kinder, die skatend durch die steilen Gassen zischen, er glaubt zuerst, Touristenkinder, doch es sind Einheimische, wie heißt du, fragt ihn mit leuchtenden Augen und schwer verständlichem Zungenschlag ein Bub, der Kevin oder Erwin heißt. Im „Dorfgasthaus Biker-treff“, für das er sich entschließt, nachdem im anderen Restaurant gerade der Koch fortgegangen ist, tönt aus dem Radio die Sendung „Musikanten spielt’s auf“ mit Blasmusik aus Tirol, auf den Fensterbänken schauen Osterhäschen und Teddybären mit Schürzen nach draußen. Um acht Uhr abends ist er der letzte Gast; als er hinausgeht, beginnt es stechend zu regnen. Er wird tief schlafen, am nächsten Morgen vom Balkon aus auf die von frischem Schnee bedeckten Wälder auf den Bergen gegenüber und auf die kleine weiße Kapelle schauen, die wie eine Widerspiegelung der Kirche über Mötz erscheint; auf seinem Rückweg der Ötztaler Ache entlang zum Bahnhof lernt er, die klare Luft zu atmen, wie von selbst gehen seine Schritte in Bilder und Sätze über.