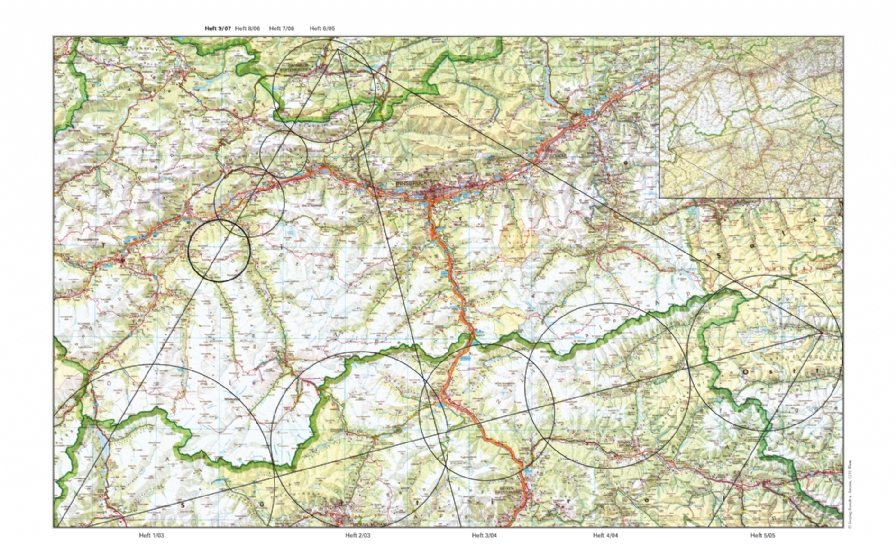

Geschichten kann man auch durch geometrische Operationen auf der Landkarte generieren: In Quart folgen unterschiedliche Autoren mit unterschiedlicher Kondition unterschiedlichen Linien (s. Übersichtskarte). Derzeit befinden wir uns auf einer Geraden, die von Garmisch-Partenkirchen Richtung Oberes Vinschgau führt. In der aktuellen Folge ist Dimitré Dinev zu Fuß von Sautens im Ötztal nach Wiese im Pitztal gewandert. Dann ist er wieder nach Wien gefahren – und hat die folgende Erzählung geschrieben:

Gebhard Lutz fuhr in einem Raucherabteil zweiter Klasse Richtung Ötztal mit dem Vorhaben, seine Seele an den Teufel zu verkaufen. Er war in Wien in den Zug gestiegen. Es war frühmorgens, als er von einem gähnenden Beamten die Fahrkarte kaufte. Auf dem großen Zeiger der Uhr in der Halle hockten zwei Tauben und ließen sich von der Zeit tragen. Die staubigen Fenster fingen das Licht auf und ließen es zerbröselt auf den Boden der Bahnhofshalle fallen. Die Reisenden trugen noch die Gerüche der vergangenen Nacht wie zusätzliches Gepäck. An ihre Lider drückten noch die Reste unbeendeter Träume. Es war Anfang September. 2006 Jahre nachdem eine Frau namens Maria Jesus geboren und 42 nachdem eine Frau namens Almut Gebhard Lutz geboren hatte. Drei von Jesus’ und drei von seinen eigenen Geburtstagen hatte Gebhard nicht auf freiem Fuß gefeiert. Nun war er unterwegs, um dem Teufel seine Seele zu verkaufen.

Gebhard Lutz fuhr in einem Raucherabteil zweiter Klasse Richtung Ötztal mit dem Vorhaben, seine Seele an den Teufel zu verkaufen. Er war in Wien in den Zug gestiegen. Es war frühmorgens, als er von einem gähnenden Beamten die Fahrkarte kaufte. Auf dem großen Zeiger der Uhr in der Halle hockten zwei Tauben und ließen sich von der Zeit tragen. Die staubigen Fenster fingen das Licht auf und ließen es zerbröselt auf den Boden der Bahnhofshalle fallen. Die Reisenden trugen noch die Gerüche der vergangenen Nacht wie zusätzliches Gepäck. An ihre Lider drückten noch die Reste unbeendeter Träume. Es war Anfang September. 2006 Jahre nachdem eine Frau namens Maria Jesus geboren und 42 nachdem eine Frau namens Almut Gebhard Lutz geboren hatte. Drei von Jesus’ und drei von seinen eigenen Geburtstagen hatte Gebhard nicht auf freiem Fuß gefeiert. Nun war er unterwegs, um dem Teufel seine Seele zu verkaufen.

Gebhard Lutz war ein leichtgläubiger Mensch. Bis 12 hatte er an den Weihnachtsmann geglaubt, bis 28, dass seine Frau Sabine ihm treu wäre, bis 36, dass seine Malerfirma nie in Konkurs gehen würde, bis 38, dass er seine Schulden durch einen Gewinn bei den Spielautomaten zurückzahlen könnte, und als ihm vor dreieinhalb Jahren ein Kumpel sagte, dass es nichts Leichteres gebe, als ein Juweliergeschäft auszurauben, glaubte er ihm auch das.

Das letzte Jahr im Gefängnis hatte er seine Zelle mit einem 63-jährigen Bankräuber namens Fritz geteilt, der im Schlaf viel stöhnte und immer wieder etwas mit einer gewissen Gabi erlebte und im Wachen überall hin, wo er nur konnte, Szenen aus dem alten Testament malte. Eine Gabe, die er, wie er selbst erklärte, in einem Puff in Palermo entdeckt hatte. Mit ihm schloss er Freundschaft, die nach einem romantischen Spaziergang im Hof auf eine starke Probe gestellt wurde, weil Fritz das ungebändigte Bedürfnis verspürte, ihn, Gebhard, Gabi zu nennen. Verständnis dafür hatte Gebhard schon, denn die Gefühle sind ähnlich wie Schwerverbrecher lebenslang in den Körper eingesperrt und ab und zu wollen sie ausbrechen. Sein Herz begann zwar schneller zu schlagen, aber auch seine Fäuste. Vieles zerbrach an diesem Tag, doch nicht ihre Freundschaft.

Kurz bevor er entlassen wurde, bekam Gebhard von Fritz eine alte Karte, auf der ein Wanderweg eingezeichnet war. Die Karte habe seinem Ururgroßvater gehört. Dieser habe dort ein paar Mal, und zwar immer am ersten Sonntag des Monats September, den Teufel getroffen, der ihm seine Seele habe abkaufen wollen. Fritz erklärte auch, dass er Schiss gehabt und deswegen noch nie selbst diese Begegnung gewagt habe. Jetzt würde er es schon wagen, aber wer weiß, ob er noch am Leben wäre, wenn er aus diesem unseligen Ort frei komme. Gebhard umarmte ihn und ließ sich als Zeichen seiner Dankbarkeit eine Nacht lang Gabi nennen.

Nun fuhr er, die Karte im Rucksack, Richtung Ötztal. Was er für seine Seele verlangen wollte, war ihm unklar, deswegen suchte er den Speisewagen auf, um ein bisschen in Ruhe darüber nachzudenken, und bestellte ein Bier. Der Kellner sah wie ein Falschspieler aus, dem jeden Augenblick ein Ass aus dem Ärmel  rutschen könnte. Kaum hatte man sich an einen der Tische gesetzt, hatte man schon das Gefühl, verloren zu haben. Der Kellner balancierte zwischen den Tischen wie auf einer hölzernen Hängebrücke und blickte auf die Gäste mit leichtem Entsetzen, als wären sie ein tiefer Abgrund, in den seine besten Jahre abgestürzt waren. Sein Lächeln schien an einem fernen Bahnhof, beim Anblick einer wartenden Frau entstanden und war nun einige tausend Kilometer alt und brauchte dringend eine Reparatur. Gebhard trank schon das dritte Bier, als ihm auffiel, dass er noch nie über seine Seele nachgedacht hatte. Wo sein Magen, seine Nieren, seine Leber, sein Hirn und sein Herz waren, konnte er jederzeit zeigen, aber wo war seine Seele … Hatte er überhaupt eine … Der Zug blieb in St. Pölten, zwei Bier später auch in Linz stehen und Gebhard hatte immer noch nicht den Aufenthaltsort seiner Seele ausfindig machen können. Aber da der Kellner sich gerade kurz an seine Schulter stützte, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, fragte er ihn: „Haben Sie eine Seele?“

rutschen könnte. Kaum hatte man sich an einen der Tische gesetzt, hatte man schon das Gefühl, verloren zu haben. Der Kellner balancierte zwischen den Tischen wie auf einer hölzernen Hängebrücke und blickte auf die Gäste mit leichtem Entsetzen, als wären sie ein tiefer Abgrund, in den seine besten Jahre abgestürzt waren. Sein Lächeln schien an einem fernen Bahnhof, beim Anblick einer wartenden Frau entstanden und war nun einige tausend Kilometer alt und brauchte dringend eine Reparatur. Gebhard trank schon das dritte Bier, als ihm auffiel, dass er noch nie über seine Seele nachgedacht hatte. Wo sein Magen, seine Nieren, seine Leber, sein Hirn und sein Herz waren, konnte er jederzeit zeigen, aber wo war seine Seele … Hatte er überhaupt eine … Der Zug blieb in St. Pölten, zwei Bier später auch in Linz stehen und Gebhard hatte immer noch nicht den Aufenthaltsort seiner Seele ausfindig machen können. Aber da der Kellner sich gerade kurz an seine Schulter stützte, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, fragte er ihn: „Haben Sie eine Seele?“

„Wir haben nur das, was auf der Speisekarte steht. Aber Paprikahuhn kann ich heute sehr empfehlen“, sprangen die Worte schnell über seine Lippen, wie wenn er jedes einzelne zärtlich mit seiner ungarischen Zunge auf den Hintern geklopft hätte. Gebhard schien es leichter, ein Paprikahuhn zu bestellen, als den Kellner in eine metaphysische Diskussion zu verwickeln. Das Übersinnliche lag eindeutig nicht auf seiner Strecke. „Wahrscheinlich schaukelt gerade meine Seele in mir, stößt mal hier, mal dort an, mal in die Brust, mal in den Bauch wie eine einsame Münze in einem geschüttelten Sparschwein, und keiner hört sie, nicht einmal ich selbst“, dachte er, während er sich kleine Hühnerstücke in den Mund schob. Das Fleisch war weich, schmeckte aber nach Eisenbahngardinen, in denen sich die Müdigkeit vieler Blicke festgesaugt hatte. Ein unbegreiflicher Kummer erfasste ihn. Doch wenn er Kummer hatte, dann musste er auch eine Seele haben. Denn für jeden Schmerz gab es auch die Stelle, die ihn spürt. Da lächelte Gebhard zum ersten Mal an diesem Tag und der Kellner schickte ihm sein tausend Kilometer gerütteltes Lächeln entgegen.

Es war um die Mittagszeit, als er in Ötztal ausstieg, und es waren um die sieben Biere, die in seinem Organismus zirkulierten. Sein Atem war schwer, sein Schritt leicht, seine Blase voll, sein Kopf leer. Er steuerte direkt auf die Bahnhofstoilette zu. Sein Urin kam ihm gelber vor als sonst und plötzlich fiel ihm ein, was er vom Teufel verlangen könnte, nämlich, dass alles, was er pinkelte, sich anschließend in Gold verwandelt. Die Betonung liegt auf dem anschließend, das durfte er nicht vergessen. Frohen Mutes ging er hinaus. Es war heiß. Die Sonne war so stark, dass sie ihm fast die Augen ausstach. Auf den runden Platz vor dem Bahnhof warfen ein Postamt, eine Bank, ein Geschäft und eine Trafik ihre schüchternen Schatten. Gebhard schien es so heiß, dass er dachte, seine Hand würde verbrennen, würde er eines dieser Gebäude berühren. Die Luft zitterte wie ein Spinngewebe, als hätte ein großes, blutsaugendes Tier sein Netz zwischen den Gebäuden gesponnen. Wer weiß wie viele Leben da schon zerronnen waren. Ötztal, der Name sagte Gebhard etwas. Irgendwo hier hat man doch diesen Menschen gefunden. Ein paar tausend Jahre soll er alt gewesen sein. Vielleicht soll ich mir vom Teufel so ein langes Leben wünschen? Nein, zuerst müssen die Schulden weg. Wozu so ein langes Leben, wenn man Schulden hat. Allein die Zinsen … Im Eis hat man ihn gefunden. Mit einem Pfeil in der Brust. Die Menschen sind schon damals nicht sehr nett zueinander gewesen … Aber ein bisschen Eis wäre jetzt nicht schlecht, oder ein eiskaltes Getränk … Seltsam diese Natur. Was sie alles kann. Und der Mensch ahmt sie gern nach. Wer hat mir auch so eine Eisgeschichte erzählt … Ach ja, Mischa war das. Wie war sie genau? Da war ein russischer Mafioso. Gut, aber solche Geschichten gibt es viele. Der trank aber gern Whiskey und das Eis hatte er sich extra von Grönland oder von einem Eisberg oder von Gott weiß wo bestellen lassen. Ja, so ging sie. Jemand hat dann aber seinen Bruder entführt, ein Rivale oder so was. Und als der Mafioso wieder einmal seine Eislieferung bekam und die Eiskiste aufmachte, hat er mitten in einem riesigen Eisklumpen seinen eigenen Bruder gefunden. Ob er heute noch Whiskey trinkt … Was man nicht alles für Geschichten im Häf’n hört. Sogar Geschichten vom Teufel. Da riss die Hitze wieder mal seine Gedanken ab. „Taxibestellungen hier“, las er auf einem Schild, das jemand an die Auslage der Trafik geklebt hatte. Kurz darauf roch er schon das Parfum der Trafikantin. Seine Frau hatte auch mal das  gleiche benutzt. Wie lange hatte er keine Frau gehabt? Seit der Fußball-WM in Japan und Südkorea. Halbfinale Brasilien-Türkei. Mittlerweile war die in Deutschland auch schon vorbei und er war immer noch nicht zum Einsatz gekommen. „Die Welt zu Gast bei Freunden“, stand auf ihrem T-Shirt, aber die Brüste hatten die Inschrift so aufgebläht, dass Gebhard dachte, die Worte kämen aus zwei Lautsprechern. Sie machten ihn taub. „Wohin wollen Sie?“, fragte die Trafikantin schon zum zweiten Mal, den Kopfhörer in der Hand. „Zum Teufel“, dachte er. „Sautens“, sagte er, nachdem er die Inschrift auch von rückwärts auswendig konnte, und lächelte, denn bald, sehr bald würde ihm sowieso die Welt gehören. „Warten Sie draußen. Der Lenker kommt gleich.“

gleiche benutzt. Wie lange hatte er keine Frau gehabt? Seit der Fußball-WM in Japan und Südkorea. Halbfinale Brasilien-Türkei. Mittlerweile war die in Deutschland auch schon vorbei und er war immer noch nicht zum Einsatz gekommen. „Die Welt zu Gast bei Freunden“, stand auf ihrem T-Shirt, aber die Brüste hatten die Inschrift so aufgebläht, dass Gebhard dachte, die Worte kämen aus zwei Lautsprechern. Sie machten ihn taub. „Wohin wollen Sie?“, fragte die Trafikantin schon zum zweiten Mal, den Kopfhörer in der Hand. „Zum Teufel“, dachte er. „Sautens“, sagte er, nachdem er die Inschrift auch von rückwärts auswendig konnte, und lächelte, denn bald, sehr bald würde ihm sowieso die Welt gehören. „Warten Sie draußen. Der Lenker kommt gleich.“

Die Taxifahrerin hinkte. Sie war um die 50. Ihr rechtes Brillenglas hatte einen Sprung, ihre rissigen, rot geschminkten Lippen ähnelten angeschlagenen Ostereierschalen. Alles an ihr wirkte irgendwie zerbrochen und schnell zusammengeklebt und vermittelte das Gefühl, das Leben sei eine einzige Katastrophe. Der Kofferraum war voll mit Kartoffeln, die während der Fahrt dumpf hin und her rollten. Der Ort war schnell erreicht. Gebhard zahlte 12 Euro, stieg im Zentrum aus, sah die vielen Wahlplakate, mietete ein Zimmer, aus dessen Fenster keines der Wahlplakate sichtbar war, zog sich aus, duschte, warf sich ins Bett, schlief sofort ein, träumte nichts, wachte erst am nächsten Morgen auf, rasierte sich, fand sein Gesicht verjüngt und sympathisch, dachte wieder an die Trafikantin, an die große weite Welt im Allgemeinen und an die zwei Freunde unter ihrem T-Shirt im Besonderen, stieg mit einem freundlichen Lächeln ins Speisezimmer, frühstückte für zwei, sah sich nochmals die Karte an, packte seine Sachen, ging und bald befand er sich mitten im Wald.

Der Wald war still, nur ab und zu flüsterten sich die Bäume etwas zu. Die Sonnenstrahlen drangen hier und dort zwischen den Ästen hindurch, schlugen auf den Boden und versuchten Wurzeln zu schlagen. Doch bald werden die Schatten sie absägen und zerhacken und nur die Leuchtkäfer werden den Staub, der von ihnen übrig bleibt, über die Nacht retten. Gebhard ging, schwitzte, schnaufte. Unter seinen Füßen eilten Ameisen, Wanzen, Käfer, Spinnen ihrer Bestimmung entgegen, aber er sah sie nicht, er hörte sie nicht, er hatte Augen und Ohren nur für den Teufel. Ob er ihn überhaupt erkennen würde? Wie sah er denn aus? Er musste zugeben, dass seine Kenntnisse auf diesem Gebiet sehr dürftig waren. Und nicht nur auf diesem. Er wusste nicht einmal, wie die meisten Bäume rundherum hießen, die Vögel, die sich auf ihren Ästen niederließen, die Pflanzen, die über ihren Wurzeln wuchsen, die Sträucher und die Blumen auf den Wiesen. Vielleicht hatte ja all das eine Bedeutung. Vielleicht war da eine Botschaft versteckt und er spazierte ahnungslos vorbei, so wie er in seinem Leben Jahr für Jahr an dem großen Glück vorbeischlenderte. Wo er hinblickte nur Rinden, Äste, Blätter, Nadeln, Moos, Gras, Steine, Erde, Lichtflecken. Nur grün und braun und grau und nichts. Ihm wurde schwindlig von soviel grün, von soviel braun, von soviel Verlassenheit. Ihm wurde schwindlig, etwas zu suchen, das man nicht sah. Ihm wurde schwindlig zu suchen, wo das Glück versteckt war. Sein Herz schlug kräftig, raufte mit seinem Atem. Er musste sich hinsetzen und abwarten, bis sich die beiden wieder vertrugen. Der Boden unter ihm war feucht. Die Kühle drang in seinen Körper, breitete sich aus, versuchte Teile eines jahrhundertealten Schattens in ihn hinein zu schmuggeln. Jede Form war ihm recht, um von hier wegzukommen. Heute war es ein Mensch, morgen ein Wurm, ein Reh, ein Vogel. Nicht mal Schatten wollen ewig Schatten bleiben. Gebhard nahm ihn in sich auf, ließ ihn durch seinen Körper strömen, freundete ihn mit seinem Herzen an, so wie in der Kindheit. Vor einem Schatten fürchtet man sich doch nicht. Woher aber dieser Schwächeanfall gekommen war, konnte er sich nicht erklären. Wälder kannte er aus seiner Kindheit mehr als genug. Die Ferien hatte er immer im Dorf seiner Großeltern verbracht und in den Wäldern gespielt. Natürlich waren sie anders als der hier, aber trotzdem waren sie Wälder. Dort im Dorf hatte er sich auch zum ersten Mal verliebt und den Namen Christine mit seinem Taschenmesser in unzählige Baumrinden geritzt. Christine war 19 und die Tochter des schielenden Krämers Josef. Gebhard hatte damals vor kurzem erst mit einem Zug zwölf Geburtstagskerzen ausgeblasen und ein Taschenmesser bekommen, als die Liebe in seinem Herzen entfachte. Er wollte Christine das schönste Geschenk der Welt machen, und da er wusste, dass so was nur in einem  Elsternnest zu finden ist, denn sie sammeln ja nur die allerwundersamsten Dinge, machte er sich auf die Suche. Er hatte das Nest gefunden und war schon auf den Baum geklettert, aber gerade als er hineinblicken wollte, hörte er Stimmen, die ihn versteinern ließen. Unter dem Baum sah er seine geliebte Christine mit dem Sohn des Bürgermeisters. Sie leckte und saugte seinen Schnurrbart, als wäre er das köstlichste Eis der Welt. Gebhards Sehnsucht nach solch einem Schnurrbart wurde plötzlich so groß und tat so weh, dass ihm Tränen über das Gesicht liefen und er nicht mehr sehen konnte. In dem Nest fand er dann nur ein paar Glasscherben und zwei Eier, die später am Auto des Bürgermeisters zerschellten. Einige Zeit danach malte er sich, immer wenn er von zuhause wegging, mit der Schuhpasta seines Großvaters einen Schnurrbart, der seine Butterbrote verfärbte und ihren Geschmack verdarb. Unter demselben Baum und auf den nach Zwiebeln riechenden Fleischbergen der Weichenstellersfrau Luise war er dann vier Jahre später zum Mann geworden. Mehrere Jahrgänge waren als Jungen mit abgeschürften Knien bei ihr angekommen und als Männer mit weiter Brust durchs Leben gezogen. Sie kamen, versanken eine Weile in ihrer Umarmung und verließen sie so wie man einen gemütlichen, gut geheizten, aber kleinen Bahnhof verlässt. Mit ein bisschen Reue, mit ein bisschen Erleichterung und mit einem wild pochenden Herzen.

Elsternnest zu finden ist, denn sie sammeln ja nur die allerwundersamsten Dinge, machte er sich auf die Suche. Er hatte das Nest gefunden und war schon auf den Baum geklettert, aber gerade als er hineinblicken wollte, hörte er Stimmen, die ihn versteinern ließen. Unter dem Baum sah er seine geliebte Christine mit dem Sohn des Bürgermeisters. Sie leckte und saugte seinen Schnurrbart, als wäre er das köstlichste Eis der Welt. Gebhards Sehnsucht nach solch einem Schnurrbart wurde plötzlich so groß und tat so weh, dass ihm Tränen über das Gesicht liefen und er nicht mehr sehen konnte. In dem Nest fand er dann nur ein paar Glasscherben und zwei Eier, die später am Auto des Bürgermeisters zerschellten. Einige Zeit danach malte er sich, immer wenn er von zuhause wegging, mit der Schuhpasta seines Großvaters einen Schnurrbart, der seine Butterbrote verfärbte und ihren Geschmack verdarb. Unter demselben Baum und auf den nach Zwiebeln riechenden Fleischbergen der Weichenstellersfrau Luise war er dann vier Jahre später zum Mann geworden. Mehrere Jahrgänge waren als Jungen mit abgeschürften Knien bei ihr angekommen und als Männer mit weiter Brust durchs Leben gezogen. Sie kamen, versanken eine Weile in ihrer Umarmung und verließen sie so wie man einen gemütlichen, gut geheizten, aber kleinen Bahnhof verlässt. Mit ein bisschen Reue, mit ein bisschen Erleichterung und mit einem wild pochenden Herzen.

Gebhard lächelte, riss einen Grashalm ab und versuchte ihn über seiner Oberlippe zu balancieren. Der Weg sah fast genauso aus wie der von damals, der in jenen Wald führte, wo er soviel Glück und soviel Kummer gefunden hatte, wie der Weg seiner Kindheit. Nur dass er jetzt steiler war, nur dass Gebhard kein Kind mehr war, nur dass er jetzt den Teufel suchte. Vielleicht tauchte er nicht auf, weil im Land gerade der Wahlkampf tobte und er mit den Politikern beschäftigt war, dachte er, während er weiterging. Das wäre eine Möglichkeit, denn wer weiß, wo so ein Teufel Prioritäten setzt. Eigentlich sollte es ihm egal sein. Eine Seele ist eine Seele. Ihm geht es ja um Quantität, nicht um Qualität. Ihm geht es um jede Seele. Da gibt es keine Privilegierten so wie im Leben. Für ihn sind alle Seelen gleich. Meine Seele ist ihm soviel wert wie die eines Bundeskanzlers, also kann ich sie auch dementsprechend teuer verkaufen. Der Weg machte eine Kurve, hinter der ein Teil von der Sonne gepflastert war. Und dort lag eingerollt eine kleine Schlange. Das ist sicher ein Zeichen, schoss es durch seinen Kopf, und irgendwo in einem seit langem nicht mehr gelüfteten Eck seines Bewusstseins wachte die Erinnerung auf, dass sich der Teufel unter anderem als Schlange zu zeigen pflegte. Gebhard schaute sich um und schritt auf sie zu. Er wollte es versuchen. „Ich bin Gebhard. Freut mich, Sie kennen zu lernen“, begann er. „Ich bin extra aus Wien gekommen, weil ich einen Deal mit Ihnen machen will. Ich biete Ihnen meine Seele an. Warum ich das tun will, ist eine lange Geschichte. Viel Pech, viele Schulden. In dieser Welt geht es teuflisch zu. Aber wem erzähle ich das. Jedenfalls hab ich nichts mehr außer dieser Seele da. Sind Sie interessiert?“ Die Schlange war eindeutig nicht an Gebhards Seele interessiert. Sie regte sich nicht mal, und das war ärgerlich. Aber noch ärgerlicher fand er, dass er einer Schlange beinahe sein Herz ausgeschüttet hätte. „Ich muss aufpassen, dass ich in diesem Wald nicht wahnsinnig werde.“ Er überlegte, die Schlange zu zertrampeln, als Strafe dafür, dass sie ihn in eine so lächerliche Situation gebracht hatte. Er hatte sogar schon sein Bein gehoben und stand so eine Weile wie ein Storch da, doch der Aberglaube, dass das kleine Wesen da irgendwie mit dem Widersacher verwandt sein könnte, überwog. Er schritt weiter. Schritt hinunter und wieder hinauf, schritt auf wimmernden Holzbrücken, unter denen Bäche vor Wut schäumten und drohten, sie eines Tages wie Korken abzuschießen, schritt auf Wegen, die so viele Menschen schon getragen hatten, dass die Steine wie Schwielen aus ihnen hervorquollen, und auf anderen, über denen sich die Erde erbarmt und ihre zerpflückten Handflächen mit Moos und in Tau getünchtes Gras verbunden hatte, und sah keinen Menschen, und sah keinen Teufel und sah nur grün und braun und grau, und überall spielte das Licht mit dem alten blinden Schatten.

Irgendwann erreichte Gebhard eine Alm. Der Weg zerschnitt sie in zwei gleich grüne, dieselbe Zahl von zirpenden Grillen beinhaltende Hälften. Ein Mann war auch da. Gebhard hatte ihn schon von weitem entdeckt, als er noch klein war wie ein seltenes Insekt. Sollte er ihn fragen, ob er … Nein, man fragt dort nicht den erstbesten Menschen, ob er nicht zufällig  den Teufel gesehen hätte. Man tut nur so, als ob man wandere, und bleibt auf der Lauer. Also tat Gebhard so, als ob er wanderte, was ihm auch nicht sehr schwer fiel, und begann sogar eine Melodie zu trällern. Die Sonne schien, links und rechts zirpten die Grillen, Gebhard trällerte und schritt dem unbekannten Menschen entgegen. Der Mann saß regungslos am Rande des Weges und inmitten der großen grünen Alm wirkte er wie ein verlassenes Werkzeug. Das Schicksal hatte sich seiner eine Weile bedient und hatte ihn irgendwann dort abgestellt. Er konnte tagelang an derselben Stelle verbracht haben, so unbedeutend wurde die Zeit, je näher man ihm kam. Die Hälfte seines Gesichts war von einem sich sträubenden Bart bedeckt. In seinen noch dichten Haaren hatten sich Grashalme verfangen, seine Augen starrten auf den Hang gegenüber, neben seinen Bergschuhen lag treu wie ein Hund eine Hacke. Gebhard wollte schon grüßen, als der andere zu reden begann.

den Teufel gesehen hätte. Man tut nur so, als ob man wandere, und bleibt auf der Lauer. Also tat Gebhard so, als ob er wanderte, was ihm auch nicht sehr schwer fiel, und begann sogar eine Melodie zu trällern. Die Sonne schien, links und rechts zirpten die Grillen, Gebhard trällerte und schritt dem unbekannten Menschen entgegen. Der Mann saß regungslos am Rande des Weges und inmitten der großen grünen Alm wirkte er wie ein verlassenes Werkzeug. Das Schicksal hatte sich seiner eine Weile bedient und hatte ihn irgendwann dort abgestellt. Er konnte tagelang an derselben Stelle verbracht haben, so unbedeutend wurde die Zeit, je näher man ihm kam. Die Hälfte seines Gesichts war von einem sich sträubenden Bart bedeckt. In seinen noch dichten Haaren hatten sich Grashalme verfangen, seine Augen starrten auf den Hang gegenüber, neben seinen Bergschuhen lag treu wie ein Hund eine Hacke. Gebhard wollte schon grüßen, als der andere zu reden begann.

„Auf diesem Weg ist die Pest ins Ötztal gegangen“, sagte er. „Ein Pelzhändler hat sie gebracht. Einen goldenen Verlobungsring hat er in seinem Gepäck gehabt. Für ein Mädchen aus Sautens. Wusste aber nicht, dass die Pest schon ein Auge auf ihn geworfen hatte, und die kann sehr eifersüchtig sein. Den halben Ort hat sie gleich mit ihm genommen.“

„Interessant“, meinte Gebhard.

„Eher schrecklich.“

„Sind Sie auch ein Wanderer wie ich?“, versuchte Gebhard das Thema zu wechseln.

„Ich bin nur ein Trottel. Und jetzt bin ich müde“, seufzte der Mann. „Hier in der Gegend hat vor langer Zeit ein Räuber seinen Schatz versteckt. Ein Köhler ist er gewesen, so wie sein Vater und der Vater seines Vaters. Für ein Stück Brot und ein bisschen Zwiebel haben sie sich von morgens bis abends geplagt. Rauch und Asche haben sie geatmet. In Rauch und Asche ist zuerst das Leben des Großvaters, dann das Leben des Vaters aufgegangen. Eines abends, als er das Feuer vor sich anstarrte, begannen seine Augen zu brennen und sein Herz zu glühen. Da begriff er, dass er nicht wie sein Vater und der Vater seines Vaters enden wollte. Er selber werde das Feuer sein, das andere Leben in Asche verwandelt, dachte er sich, und begann zu rauben. Drei Jahre hat er gewütet, bevor sie ihn aufgehängt haben. Eine Woche haben sie ihn gefoltert. Doch wo er seinen Schatz versteckt hat, haben sie ihm nicht entlocken können. Wer nicht aller seitdem nach ihm gesucht hat, aber keiner hat ihn gefunden. Man erzählt, dass einmal im Jahr ein Feuervogel vom Himmel herabkommt, eine Weile über der Stelle kreist, sich dann dort niederlässt und sich in Rauch und Asche verwandelt … Es ist eine seltsame Gegend. Dieser Weg, auf dem du stehst zum Beispiel, der wurde über hundertmal vermessen und kein einziges Mal hat er dasselbe Maß ergeben. Es ist, als ob die Natur die Menschen verhöhnen will.“

„Sie kennen sich aber gut aus. Sind Sie ein Geschichtsprofessor oder so was?“

„Ich bin ein Trottel. Seit vierzehn Jahren suche ich nach dem Schatz, hab inzwischen alles verloren. Zuerst die Arbeit, dann die Frau, die Freunde, das Haus. Jetzt bin ich müde.“

„Wir können ja gemeinsam suchen“, schlug Gebhard spontan vor.

„Ich geb’ auf. Du kannst es allein versuchen. Vielleicht hast du mehr Glück. Hier, ich schenke dir meine Hacke“, sagte der Mann und schaute zum ersten Mal Gebhard an. Die blauen Augen des Mannes waren wässrig, wie wenn sie gerade zu schmelzen begonnen hätten. Er stand auf und ging direkt die Alm hinunter. Die Sonne schien, die Grillen zirpten, aber es war so, als ob sie an ihm feilten und die Späne über das Gras zerstreuten, bis nichts von ihm übrig blieb.

Gebhard schaute die Hacke an, aber er berührte sie nicht. Er hatte Angst, würde er das tun, würde er genauso wie dieser Mann 14 Jahre durch die Gegend irren. Er hatte Angst, der fremde Wahnsinn würde ihn anstecken. Sein eigener reichte ihm schon. Sein Kopf brannte, ein Feuervogel irrte durch seine Gedanken. Er lief, der Weg bohrte sich wieder in den Wald. Gebhard stellte sich neben den ersten Baum und pinkelte lange. Danach fühlte er sich wieder besser. Er rollte die Karte aus, sah noch mal auf den Weg mit den Augen eines Vogels, der nach Beute sucht, steckte sie wieder in den Rucksack und zog weiter. Das Geräusch von fließendem Wasser lenkte ihn von seinen Gedanken ab. Die Rinden der Bäume wurden heller, fast weiß, wie wenn sie nicht aus der Erde, sondern aus einer Wolke entsprungen wären. Bald darauf sah er den Bach. Über dem Bach eine aus  demselben hellen Holz gezimmerte Brücke und auf der Brücke eine hellhaarige Frau.

demselben hellen Holz gezimmerte Brücke und auf der Brücke eine hellhaarige Frau.

„Du bist Gebhard, nicht wahr“, sagte sie und lächelte. Gebhard erstarrte. Rundherum war alles hell. Nur in seinem Kopf nicht. Nun wusste er genau, wo seine Seele war. Sie steckte gerade in seinem Hals und wollte ihn verlassen. Er brauchte dringend etwas, woran er sich anlehnen konnte, irgendeine Stütze.

„Ich hätte die Hacke mitnehmen sollen“, sagte er verwirrt.

„Du brauchst keine Hacke. Ich hab etwas Besseres“, sagte sie und zwinkerte ihm zu. Eine Fliege landete auf seinem Gesicht und begann über seine Oberlippe zu flanieren, wahrscheinlich wartete sie darauf, seine Seele in Empfang zu nehmen. Doch er rührte sich nicht. Aber was war schon eine Fliege, hunderte Fliegen hätten gerade dort landen und einen summenden Schnurrbart bilden können und er hätte sich trotzdem nicht von der Stelle gerührt.

„Was ist! Hast du deine Zunge verschluckt?“, hörte er wieder die Stimme.

„Wie soll ich Sie nennen“, rieselten dumpf wie Sand die Worte durch seine ausgetrocknete Kehle.

„Nenn mich Christine, oder Luise, oder Sabine, oder vielleicht Gabi.“

„Nur nicht Gabi“, sagte er schnell und war sogleich von seinem Mut überrascht.

„Nenn mich einfach, wie es dir gefällt, aber folge mir jetzt. Wir haben noch viel vor“, sagte sie, drehte sich um und ging.

Wie im Traum folgte er ihr nach, atmete ihren Duft ein, hörte die Vögel zwitschern, die Blätter rascheln, wie in einem süßen Traum. Wie im Traum erreichten sie ein Dorf, wo aus jedem Hof ein Apfelbaum winkte. Wie im Traum blieben sie vor einem bunten Haus stehen, auf dessen Fassade eine unbekannte Hand mit viel Schwung und Phantasie Adam und Eva und andere Szenen aus der Bibel gemalt hatte. Wie im Traum betraten sie das Haus, knurrte das Holz wie eine Katze unter ihren Füßen, schlug eine Biene auf die Fensterscheibe des Zimmers, flogen die Kleider, rollten die Schuhe, knatterten die Schlüsselbänder, die Münzen, entfernte sich alles, was nicht in einen paradiesischen Garten gehörte, bis sie sich nackt wie Adam und Eva gegenüberstanden. Wie im Traum atmete er ihren Duft ein, hörte die Vögel zwitschern, die Biene ans Fenster schlagen, wie in einem süßen Traum. Und sie erkannten einander mit viel Schwung und Phantasie. Nach dem dritten Orgasmus ließ der Schwung ein bisschen nach, doch nicht die Phantasie, und er nannte sie Christine und Luise und Sabine und sie gab ihm Namen von Zug- und Haus- und Wildtieren, von all den Wesen, die still und friedlich in Eden nebeneinander verweilten. Er durchlief schon zum vierten Mal alle Evolutionsstufen seiner Liebe, als er ihr sagte: „Meine Seele gehört dir, Göttin.“

„Bald, mein Tiger, bald“, sagte sie nur und bohrte ihre Nägel in seinen Körper, und es gab keine Zeit mehr und keine Furcht, und alles verschwand in dem Nichts und kam wieder als Atem.

Wie im Traum wurde er aufgeweckt und geküsst und stieg danach mit ihr in ein Auto, in dem es nach Harz roch wie in einem tränenden Wald. Wie im Traum legte sie ihre Hand auf seine Schenkel und streichelte sie, während sie fuhr, und er wollte sie gleich wieder haben, hörte aber „später“ und um dieses süße „später“ drehten sich von da an seine Gedanken. Wie im Traum parkte sie vor einer Bank, ließ den Motor laufen, gab ihm einen Sack und einen Revolver und sagte: „Geh und hol mir das Geld, Tiger.“ Wie im Traum lief er in die Bank hinein, sah erschrockene Gesichter, trieb sie alle zusammen, wunderte sich, wie es möglich war, an so einem herrlichen Tag so vielen schlecht gelaunten Menschen zu begegnen, befahl allen zu lächeln, bat eine Kassiererin, den Sack zu halten, während er ihn mit Geld füllte, wunderte sich, dass so viel Geld herumlag, erfuhr, dass es irgendwelche Löhne waren, lief wieder hinaus, warf den Sack und die Waffe auf den Rücksitz und sah wie das Auto losfuhr und hinter der ersten Kurve verschwand.

Wie im Traum warfen sich zwei Typen auf ihn und drückten ihn zu Boden. Er roch ihren Schweiß, hörte sie schimpfen und die Polizeisirenen heulen. „Was wollt ihr von mir. Der Teufel ist schuld. Geht und jagt lieber ihn“, schrie er. Aber es war kein beschissener Traum.

Ein Feuervogel breitete seine Flügel über ihn und seine Gedanken wurden zu Rauch, wurden zu Asche.